冬期講習:1つ偏差値を上げるために必要な学習時間の面から攻略

偏差値を上げたいと考えている受験生やその保護者の方、そして日々の勉強に励んでいる皆さん。冬期講習を「短期間の集中講座」だと思っていませんか?

実は、冬期講習の真価は、冬休みという短い期間だけでなく、その後の長期的な学習計画に組み込むことで最大限に発揮されます。この記事では、「偏差値1ポイントを上げるために必要な学習時間」という明確なデータに基づき、冬期講習を最大限に活用し、成績を飛躍させるための具体的なロードマップを提示します。

なぜ冬期講習が「やるべき」なのか、そして、どのように「短期間」というイメージを覆し、生徒一人ひとりの目標に合わせた学習計画を立てるべきかを解説します。

冬期講習は「やるべき」理由:偏差値1UPに必要な学習時間とは?

「冬期講習は短期間だから、少しのコマ数でいいのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、冬期講習の本当の価値は、年明けから春にかけての学習を円滑に進めるための助走期間であることにあります。

多くの予備校や学習塾が実施している冬期講習は、通常12月後半から1月上旬にかけて行われます。しかし、この期間だけで成績を劇的に向上させるのは困難です。なぜなら、偏差値を1ポイント上げるためには、1教科あたり30~50時間必要だと言われています。

保護者への説得:金銭的な懸念を乗り越える

「冬期講習は受けさせたいけど、金銭的な負担が…」

これは、多くの保護者が抱える悩みです。しかし、この悩みを解決するためには、やはり「数字」で説得することが最も効果的です。

先述の通り、偏差値1ポイントを上げるためには1教科で約30から50時間の学習時間が必要です。これを授業料に換算してみましょう。

仮に偏差値をあと5上げなくてはいけないのであれば、150から250時間の学習時間が必要だということです。

例えば、1コマ80分の授業で、冬期講習のコマ単価が4,000円だと仮定します。

- 150時間の学習時間 = 60分 × 150時間 = 9,000分

- 150時間をコマ数に換算 = 9,000分 ÷ 80分/コマ = 約113コマ

- 113コマ分の授業料 = 113コマ × 4,000円/コマ = 452,000円

これはあくまで机上の計算ですが、このような具体的な数字を提示することで、冬期講習への投資が、将来の学力向上にどれほどの価値を持つか、具体的なイメージとして伝えることができます。

(※上の例は、通常の授業も含めておりますので、実際には講習単体の必要金額は減ります)

さらに、お子さんが自習で150時間を確保するのは非常に難しいという事実も付け加えましょう。冬期講習は、ただ単に授業を受けるだけでなく、プロの講師による効率的な学習方法の指導や、集中できる学習環境の提供という付加価値があります。

つまり、冬期講習への投資は、「時間をお金で買う」という側面も持っているのです。この費用対効果を具体的に説明することで、保護者の理解を得やすくなります。

上記の例ですと、何となくイメージがつきにくいと思いますので、実例を下記に示します。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

花子さんは中学3年生ですが、授業開始は3年生の7月からの少し遅いスタートでした。

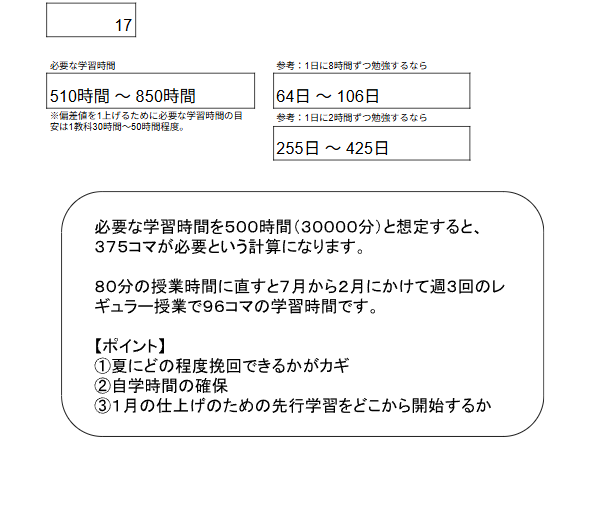

当時の模試偏差値と、志望校の学校基準偏差値におけるB判定の数字とでは、実に17の偏差値差がありました。

1教科で1つ偏差値を上げるために必要な学習時間は30時間から50時間と言われていますので、510時間から850時間の学習時間が必要という計算を算出しました。

かなり多い時間ですので、ザっと計算して、必要学習時間を500時間と想定しました。

ここから分計算をすると30,000分です。これを授業コマの時間80分で割り算をすると、375コマの授業が必要だという計算になります。

510時間から850時間の学習時間が必要だというシミュレーションのあとに端数を切って、500時間の話を敢えてすることで、保護者も500時間(375コマ)は最低ラインなのだなということがインプットされます。

7月からの授業開始で、週3回授業を行うとして一か月間に12回の授業、それを2月末までで、8か月あるため12回×8ヶ月で96コマ分に相当します。

と言うことは、予想不足コマ数は、375コマ-96コマで、279コマということになります。

この279コマを夏の講習と冬の講習で行いましょうという具体的トークにしてもいいのですが、279コマを講習金額4,000円でかけ算すると、1,116,000円となります。さすがに、夏と冬の講習で100万円以上というのは、現実問題やり過ぎですので、

この部分をどのように調整するかというと、「自習時間」を計算に入れてあげるのです。

17の偏差値の開きがあるものの、花子さんにとっては行きたい学校であるということで、保護者も応援はしたい・・しかしながら、通常の授業料以外に夏冬の講習コストが100万円越えでは、保護者の気持ちも萎えてしまいます。

では続いて、実際に当時、私が保護者に御伝えした内容をそのままここに書きます。

「実際にシミュレーションしますと、数字上ではこのような必要コマ数が算出されるのですが、ではこれを全部塾の授業で賄おうとすれば・・・このコマ数になるのですが、花子さんも部活動が終わって、頑張ろう!という気持ちになるでしょうから、自学部分、自習ですね。ここの期待価を計算してきましょう。

いかがでしょう、お母様、夏冬で160コマで、残り119コマの不足計算部分は、私のほうで自習計画を立てて、尚且つ理科と社会についてはお勧めのテキストを使って、勉強法を教えますので、自習も是非来るようにお母様からもお伝え頂けますか?

そうすると、ザっとですが、160×4000円で、夏と冬の講習代金は合計で640,000となります。夏に92コマ、冬に68コマ、こんな感じで計画を組んでみたいのです」

↑ こちらは当時、実際に使ったシミュレーションの一部です。この紙面の上部のほうに実際に具体的な計算式が書かれていて、数値を入力すると自動的に合格ラインまでの偏差値乖離などから、必要学習時間が算出されるようにしています。

もちろん、元々の学力や学習効率によって変動しますが、これは一つの目安として非常に重要です。

仮に、冬期講習を冬休み期間の約2週間だと想定した場合、この期間だけでシミュレーションの授業コマ数を確保するのは現実的ではありません。だからこそ、冬期講習を「短期間のイベント」として捉えるのではなく、長期的な視点で計画を立てる必要があります。

学習塾には特有のセールストークがあります。

お困りの際は作成いたしますので、是非お問合せください。

受験生にとっての冬期講習:9月から始まる戦略的学習

受験生にとって、冬期講習は「短期決戦」ではなく「最終調整」の段階です。受験生を「推薦入試組」と「一般入試組」に分けて、それぞれに最適な冬期講習の活用法を提案します。

推薦入試組:9月半ばから始める冬期講習

推薦入試の受験生は、年内に合否が決まるケースが多いため、9月半ばから冬期講習の準備を始めるのが理想的です。推薦入試が終わると、一般入試組との学習ペースに差が出やすくなります。この時期から、年内最後の定期テストや、共通テストに向けた基礎固めを始めましょう。

【具体的な攻略法】

- 9月~11月: 推薦入試対策に加えて、志望校の出題傾向に合わせた基礎演習を継続。

- 12月以降: 入試が終了した生徒は、一気にモチベーションが低下しがちです。しかし、大学入学後も円滑に学習を進めるために、得意分野の応用演習や、苦手な基礎科目の総復習を行い、学力維持に努めましょう。

一般入試組:10月から始める入試ラストスパート

一般入試の受験生は、12月(中学受験の1月入試)から入試が本格的に始まります。この時期から1月、2月まで続く入試本番に向けて、10月から冬期講習を意識した学習計画を立てることが重要です。

【具体的な攻略法】

- 10月~11月: 過去問演習と苦手分野の洗い出し。冬期講習で重点的に取り組むべき科目を特定しましょう。

- 12月~1月: 洗い出した苦手分野を克服するための集中講座を受講。特に、配点の高い科目や、自身の弱点となっている単元に特化した冬期講習を積極的に活用しましょう。

非受験生も冬期講習で差をつける!学年別攻略法

「まだ受験生じゃないから、冬期講習はいいかな…」と考えている保護者が多いです。

非受験生の場合には、「冬期講習」という少々重いワードを使うよりも学習計画の一環として、「学年末テストや次学年の学習」というところにクローズアップすると保護者の賛同も得やすくなり、有利に進めることができます。

特に冬期には、それなりに家族のイベントがあります。子供たちが冬休みの期間はわずかしかなく、クリスマスと年末年始の行事は保護者にとっても楽しみなイベントなのです。

非受験の生徒たちや保護者からそれらのイベント時間を奪ってしまうよりも以下のようにトーク展開すると、非常にうまくいきます。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

それではいつものように実例を示します。誰でも簡単にできるトークですので、9月から10月にかけての冬期面談で是非「非受験生の保護者」向けに試してみてください。

「お母さん、次郎君の学習についてのことですが、冬期講習・・・っていうとなんだか大仰で、実際次郎君の学校の冬休みもわずかな期間しかないですし、ご自宅ではクリスマスとか年末年始の思い出づくりがありますよね。

ですから、冬期講習はしなくていいと思います。

次郎君は、来年は受験生になりますから、来年はクリスマスとか年末年始でも勉強面でしっかりやらないといけなくなりますが、今年は是非ご家族のイベントをお楽しみください。ただお母さん、次郎君の後期のテストの対策、これだけは是非考えてやってほしいのです。というのはですね・・・・・・」

はい、一応ここまでにしておきましょう。

ここから先、全貌を公開してもいいのですが、かなり長くなりますし、出来ましたら本気でやりますので、是非ビジネス上のお付き合いをご検討ください。

弊社のお客様になってくれたら、それはそれはびっくりするぐらいのお手伝いを約束いたしますので。

ちなみに上記トークを続きのところまでしっかり完遂させれば、非受験生の冬期講習は80%以上は提案通りに回答くれます。

それぐらい自信があります。

ですが・・・上記の続きがなければ成約率が半減以下になります。

小学生(5年生まで):苦手克服と英検取得

この時期の冬期講習は、苦手な科目の基礎固めや、英語の先取り学習に最適です。特に英検は、中学受験やその後の学習に有利に働くため、この期間に集中して対策することをおすすめします。

小学6年生:中学準備のスタートダッシュ

小学6年生は、12月頃までは6年生の学習内容の定着を図り、2月以降は中学準備に移行しましょう。特に、数学の文章題や英語の基礎文法は、中学入学後のつまづきポイントになりがちです。冬期講習で先取り学習を行い、自信を持って新学期を迎えましょう。

中学1・2年生:定期テストと学年末テストに照準を合わせる

中学生の冬期講習は、11月または12月に行われる定期テスト、そして2月または3月に行われる学年末テストに焦点を絞って計画を立てるのが効果的です。

【具体的な攻略法】

- 11月~12月: 定期テストで思うような点数が取れなかった科目の復習と、学年末テストに向けた予習。

- 1月~2月: 学年末テストの出題範囲に特化した対策講座を受講し、内申点アップを目指しましょう。

結論:冬期講習は長期的な学習の鍵

冬期講習は、単なる「冬休みの勉強」ではありません。それは、夏から積み上げてきた学習の成果を試す場であり、年明けからの学習をスムーズに進めるための助走期間です。

「偏差値1ポイントを上げるために約100時間の学習時間が必要」というデータを根拠に、生徒の学年や目標に合わせた学習計画を立てることが、冬期講習を最大限に活用する鍵となります。

この冬期講習で、成績を飛躍させ、次のステージへ進むための自信をつけましょう。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2025年11月19日

学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ

#アルバイト募集

#リケジョ

#女性理系講師

#学習塾

#学習塾経営

#差別化

#理系講師

#講師採用

#集客

#高校生指導

2025年10月30日

開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略

#Googleツール活用

#コスト削減

#デジタル化

#ペーパーレス化

#効率化

#合理化

#塾経営

#塾運営

#時短

#時間的疲労

#無料ツール

#生産管理

#解消

#開校2年目

2025年09月26日

塾の成長を加速させる「良質顧客」の条件と「顧客育成」の必要性について

#入塾面談

#塾の成功

#塾経営

#塾講師

#学習塾

#学習塾運営

#期限厳守

#生徒指導

#良質顧客

#顧客育成