習いごと教室の事業承継:M&A、親族・従業員承継と学習塾連携の成功事例

習いごと教室を長年運営されてきた先生方へ。

情熱を注ぎ、多くの生徒を育ててきた大切な教室の未来を、どのように描いていますか?

習いごと教室における事業承継の方法について検討をし始めた先生方は、きっと教室の行く末についても真剣に考えていらっしゃるはずです。

少子高齢化、教育ニーズの多様化、そして何よりも先生ご自身のライフステージの変化。これらは、習いごと教室の経営において避けては通れない課題です。

特に、高齢化による後継者不足は深刻で、多くの教室が廃業の危機に瀕しています。

しかし、廃業だけが選択肢ではありません。大切な教室、生徒、そして築き上げてきたノウハウを未来へ繋ぐ「事業承継」という道があります。

この記事では、習いごと教室の事業承継について、M&A(第三者承継)、親族承継、従業員承継という主要な3つの方法を深掘りし、それぞれのメリット・デメリット、成功の秘訣までを徹底解説します。

画一的な情報に留まらず、習いごと教室ならではの特殊性も踏まえ、あなたの教室にとって最適な承継方法を見つけるための具体的なヒントを提供します。

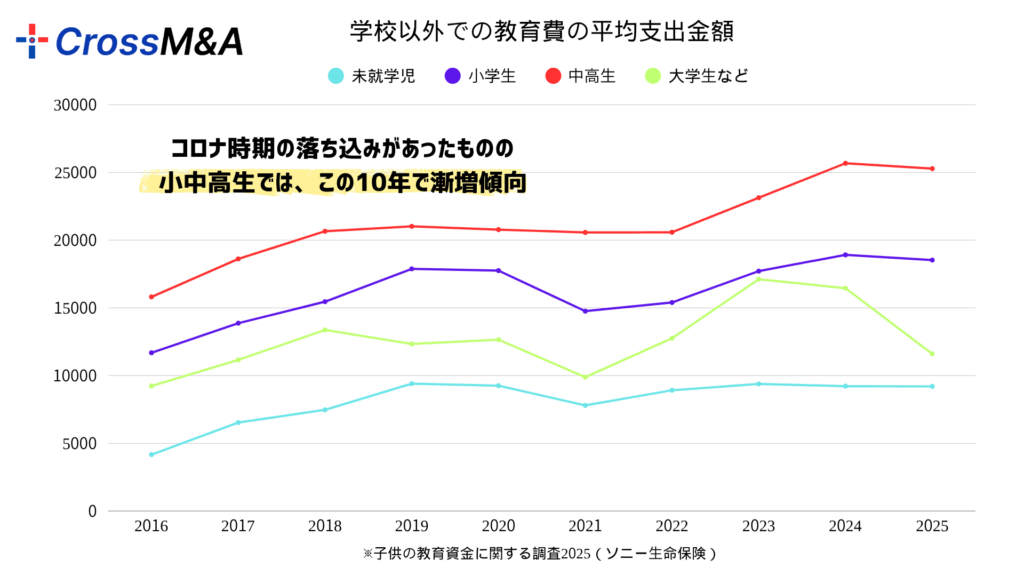

まず始めに下のグラフをご覧ください。

↑

こちらのグラフは、「ソニー生命保険子供の教育資金に関する調査2025」が出典元です。「学校以外での教育費の平均支出金額」です。2016年から10年間の足取りを追っていますが、未習熟児、小学生、中学生・高校生、大学生などコロナ時期の落ち込みがあったものの漸増しているのがわかります。

yahooニュースの子供の習い事や家庭学習、教室学習などの学校外教育費はいくらぐらいなのか(2025年公開版)にも書かれていますので別途ご参考にされてください。

習いごと教室と言えば、水泳やピアノ、そろばん、家庭教師、プログラミング、ダンスなどがあります。

少子化ではあるものの、子どもに習得させたい習いごとは意外に多いものです。

さて、この習いごと教室の「譲渡」「事業承継」について現状を考察してみましょう。

習いごと教室の事業承継はなぜ難しいのか?

一般的な企業と比べ、習いごと教室の事業承継には特有の難しさがあります。

1. 先生個人の属人性

習いごと教室の多くは、先生個人のスキル、指導法、人間的魅力に大きく依存しています。生徒は「その先生だから」通っているケースが非常に多く、先生が変わることで生徒が離れてしまうリスクが高いのです。

2. 資産の評価のしにくさ

不動産や大規模な設備を持たない教室も多く、目に見える資産で企業価値を測りにくい側面があります。むしろ、生徒数、月謝、ブランド力、地域での評判といった無形資産が重要になりますが、これらを適切に評価するのは専門知識を要します。

3. 法人化されていないケースが多い

個人事業主として運営している教室が多く、法人としての事業承継の手続きが複雑に感じられる場合があります。

4. 経営と指導の二刀流

先生は、経営者としての業務と指導者としての業務を兼任していることがほとんどです。承継後も、新しい経営者が両方をこなせるか、あるいは適切な分業体制を築けるかが課題となります。

これらの課題を乗り越え、教室の価値を最大限に引き出し、スムーズな承継を実現するためには、周到な準備と適切な方法選択が不可欠です。

習いごと教室の事業承継:オーソドックスな3つの主要な方法

ここでは、習いごと教室の事業承継において考えられる主要な3つの方法を、具体的な事例を交えながら深掘りしていきます。

1. M&A(第三者承継):外部の力で新たな息吹を

M&Aは、自社とは関係のない第三者に事業を売却・譲渡する方法です。近年、習いごと教室業界でもM&Aが増加傾向にあります。

M&Aのメリット

- 事業の継続性が高い: 廃業を回避し、教室の理念やサービスを存続させることができます。

- まとまった売却益を得られる可能性: 先生は引退後の生活資金を確保できる場合があります。

- 経営の負担軽減: 買い手企業が持つノウハウやリソースを活用し、教室の運営をさらに発展させられる可能性があります。

- 従業員の雇用維持: 教室の従業員の雇用が維持されることが多く、彼らの生活を守ることにも繋がります。

- 短期間での承継が可能: 親族や従業員への承継に比べて、合意形成がスムーズに進めば比較的短期間で承継が完了するケースもあります。

M&Aのデメリット

- 買い手探しが難しい場合がある: 習いごと教室の特性を理解し、適切な評価をしてくれる買い手を見つけるのが容易ではない場合があります。

- 条件交渉が必要: 売却価格や従業員の処遇など、様々な条件について交渉が必要となり、時間と労力がかかることがあります。

- 文化の違い: 買い手企業の経営方針や文化と、これまでの教室の文化が合わない場合があります。

- 情報漏洩のリスク: M&Aの検討段階で情報が漏洩し、生徒や従業員に不安を与える可能性があります(専門家を介することでリスクを低減できます)。

習いごと教室におけるM&A成功の秘訣

- 教室の「強み」を明確にする: どんなに小さくても、地域密着型、特定の指導法、独自の教材、先生のカリスマ性など、教室が持つ唯一無二の価値を言語化し、アピールすることが重要です。

- 財務状況の透明化: 売上、利益、生徒数、月謝の内訳など、正確な経営状況を提示できる準備をしておくことで、買い手からの信頼を得やすくなります。

- 専門家への相談: M&A仲介会社や弁護士、会計士など、M&Aに精通した専門家を早期に活用することで、適切な相手探しから条件交渉、契約締結までをスムーズに進められます。特に、習いごと教室のM&A実績が豊富な専門家を選ぶと良いでしょう。

- 引き継ぎ期間の確保: 先生の指導ノウハウや生徒との関係性を円滑に引き継ぐために、一定期間の引き継ぎ期間を設けることを検討しましょう。

2. 親族承継:想いを繋ぐバトンリレー

親族承継は、ご自身の子供や孫など、親族に教室を引き継ぐ方法です。最も感情的な繋がりが深く、スムーズに進めば理想的な形となり得ます。

親族承継のメリット

- 教室の理念や文化の維持: 家族間での承継のため、これまで培ってきた教室の理念や指導方針が最も引き継がれやすい方法です。

- 生徒や保護者の安心感: 長年教室を知る親族が引き継ぐことで、生徒や保護者も安心して通い続けることができます。

- 承継手続きの柔軟性: 家族間での話し合いが中心となるため、売却価格や時期など、比較的柔軟な条件で承継を進められます。

- 事業ノウハウの円滑な継承: 幼い頃から教室に触れてきた後継者であれば、指導ノウハウや運営のコツを自然と習得している場合があります。

親族承継のデメリット

- 後継者不足のリスク: 承継できる親族がいない、あるいは親族が承継を希望しないケースもあります。

- 後継者の育成が必要: 経営経験や指導経験がない場合は、後継者の育成に時間と労力がかかります。

- 公平性の問題: 他の親族がいる場合、承継における公平性の問題が生じる可能性があります。

- 経営能力の見極め: 親族だからといって、必ずしも経営者としての能力があるとは限りません。客観的な視点での見極めが必要です。

習いごと教室における親族承継成功の秘訣

- 早期の後継者教育: 親族が承継の意思を示したら、できるだけ早い段階から経営や指導のノウハウを伝授し、実践的な経験を積ませることが重要です。

- 明確な役割分担と権限移譲: 承継前後の役割分担を明確にし、徐々に権限を移譲していくことで、後継者の自立を促します。

- 家族会議の実施: 承継に関する話し合いをオープンに行い、関係者全員が納得できる形で進めることが、後のトラブルを防ぎます。

- 外部の専門家の活用: 贈与税や相続税対策、遺産分割など、税務や法務に関する専門知識が必要となる場合があります。税理士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

3. 従業員承継:内部からの成長と継承

従業員承継は、教室で長年働いてきた従業員に事業を引き継ぐ方法です。教室の内情を熟知しているため、スムーズな移行が期待できます。

従業員承継のメリット

- 事業の安定性: 教室の運営や生徒の状況を把握しているため、承継後も安定した経営が期待できます。

- 生徒や保護者からの信頼: 長年教室にいる従業員であれば、生徒や保護者からの信頼も厚く、心理的なハードルが低い傾向にあります。

- 引き継ぎがスムーズ: 内部の人間であるため、業務やノウハウの引き継ぎが比較的スムーズに進みます。

- 従業員のモチベーション向上: 承継の機会があることで、他の従業員のモチベーション向上にも繋がる可能性があります。

従業員承継のデメリット

- 資金調達の課題: 従業員個人で事業を引き継ぐための資金を調達するのが難しい場合があります。

- 経営者としての資質: 優れた指導者であっても、経営者としての能力が十分でない場合があります。

- 他の従業員との関係: 承継後に、これまでの同僚との関係性に変化が生じ、マネジメント上の課題となることがあります。

- 連帯保証のリスク: 金融機関からの融資を受ける際、現経営者が連帯保証人となることを求められる場合があります。

習いごと教室における従業員承継成功の秘訣

- 後継者候補の早期選定と育成: 経営者としての資質を持つ従業員を早い段階で見つけ、計画的に育成プログラムを組むことが重要です。

- 資金調達のサポート: 金融機関の紹介や、事業承継に関する補助金・助成金制度の活用など、資金面でのサポートを検討しましょう。

- 指導経験と経営経験のバランス: 指導者としてのスキルだけでなく、簿記やマーケティング、人材管理など、経営に必要な知識や経験を積ませることが不可欠です。

- 第三者の意見を取り入れる: 承継候補の従業員の経営者としての適性について、客観的な意見を得るために、税理士や中小企業診断士などの専門家に相談することも有効です。

習いごと教室の事業承継:学習塾に連動させる方法

4. 習いごと教室は学習塾と親和性がある

例えば、学習塾とプラグラミング教室、学習塾とそろばん教室、学習塾と英会話教室、など学習塾と習いごと教室は非常にマッチしやすい関係性があります。

テニス教室と英検取得のための教室がマッチングして運営している事例もありますし、大きなくくりとして学習塾と習いごと教室は結びついてくる可能性があるのです。

学習塾連動のメリット

例えば学習塾という箱物と、プログラミング教室という箱物があったとします。これらが融合しても営業はできます。

【実例(実話)】

もともと個別指導塾だったところに、プログラミング教室を併設したところ、紙媒体チラシはほとんどやっていないにも関わらず、徐々にプログラミング教室としての問い合わせが増加しました。そこはロボットを作るという形式ではなく、スクラッチを使ったビジュアルプログラミングでしたが、集客は非常に良かったです。

そしてプラグラミング教室+教科指導として「算数」と「国語」「英語」などの需要が狙い通り増えてきたことで、プラグラミング教室単体では成しえない単価UPにつながりました。

また、プラグラミングは、学習塾の営業と違って満足度という面では体験授業においてほぼ全員の小学生が満足するため、話が進みやすい傾向です。

学習塾連動のデメリット

敢えて一つ言えば、例えば自走式の仕組みを導入したプログラミング教室であっても、多少なりとも知識は必要ですので、その予習時間を取ることが少しデメリットになるかもしれません。

また、自前でプログラミング教室を一から作り上げるのは時間とコストがかなりかかりますので、既存のサービスを使うことになると思います。

そのためロイヤルティは発生します。

しかしながら、上記のメリットのほうがデメリットを大きく上回るため、運営効果は非常に良いと判断できます。

習いごと教室の事業承継、ここが肝心!

どの承継方法を選ぶにしても、共通して重要なポイントがあります。

1. 計画的な準備と早期着手

事業承継は、一朝一夕でできるものではありません。数年単位の長期的な視点で計画を立て、できるだけ早く着手することが成功の鍵です。

2. 教室の「強み」の可視化と標準化

先生個人の魅力に依存する部分が大きい習いごと教室ですが、指導カリキュラムの標準化、独自の教材開発、生徒管理システムの導入など、誰が引き継いでも一定の品質を保てる仕組みを構築することが、教室の価値を高め、承継をスムーズにします。

3. 生徒・保護者への丁寧な説明

承継は、生徒や保護者にとって大きな変化です。不安を払拭し、安心してもらうためにも、決定事項だけでなく、承継の背景や新しい体制への想いを丁寧に説明する機会を設けましょう。

4. 専門家との連携

M&A仲介会社との連携が一番わかりやすくスムーズです。習いごと教室は上述のとおり、個人事業主が営んでいることが多いため、株式譲渡という形よりも事業譲渡であることが圧倒的に多いです。

そのため、金額のかかる弁護士や税理士との連携はしなくても信頼できる仲介会社と一緒に進めることが出来れば問題ありません。

5. 先生自身の「次」のビジョン

事業承継は、先生の人生にとっても大きな節目です。承継後のご自身の人生設計(リタイア後の過ごし方、趣味、新たな活動など)を具体的に描くことで、承継へのモチベーションを維持し、スムーズな移行を促すことができます。

あなたの教室の未来を、今、形にしよう

習いごと教室の事業承継は、単に経営者が変わるだけではありません。それは、先生が長年培ってきた教育への情熱、生徒たちとの絆、そして地域社会に貢献してきた実績を未来へ繋ぐ、大切なプロジェクトです。

廃業という選択肢の前に、M&A、親族承継、従業員承継といった様々な方法があることを知ってください。さらには、学習塾との連動は今後増加してくるはずです。習いごと教室そのものの需要も増えてきますので、教室としての価値を高めていくチャンスです。

そして、あなたの教室の状況、想い、そして未来のビジョンに最も合った方法を、じっくりと検討してみてください。

一人で悩まず、信頼できる専門家と共に、教室の輝かしい未来をデザインする一歩を踏み出しましょう。あなたの教室の灯が、これからも多くの生徒たちの成長を照らし続けることを願っています。

あなたの教室の事業承継について、さらに具体的な相談を希望されますか?それとも、それぞれの承継方法について、もっと詳しく知りたい点はありますか?

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月20日

学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて

#不動産契約

#事業譲渡

#保証金

#名義変更

#大家承諾

#契約書条項

#承諾料

#賃貸借契約

#賃貸借譲渡

2026年01月05日

フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由

#AI教材塾経営

#フランチャイズ売却

#個人塾デジタル化

#塾オーナー出口戦略

#塾居抜き売却

#塾経営M&A

#学習塾事業承継

#学習塾再編淘汰

#学習塾譲渡

#学習塾閉校コスト

2025年12月22日

学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説

#M&A

#デューデリジェンス

#ページビュー

#事業承継

#個別指導塾

#営業利益

#売却価格

#学習塾

#実名商談

#成約期間

#譲渡