塾ナビ依存にならず【地域密着型】学習塾が「塾ナビ」+αで生徒を集める逆転戦略

地域密着型学習塾が開校2年目以降の集客について、徐々に切り替えていくべき戦略について説明致します。

「うちの塾、塾ナビに載せないと生徒が集まらない…」

そう思っていませんか? もしあなたが、高額な掲載料を払いながらも効果を実感できず、生徒募集に頭を抱えている学習塾の経営者なら、このページはあなたのためのものです。

確かに、学習塾の生徒募集において「塾ナビ」は大きな存在です。しかし、そこに頼り切ることは、あなたの塾の可能性を閉ざし、かえって集客力を弱めることにも繋がりかねません。

この記事では、なぜ多くの塾が「塾ナビがないと浮上できない」と感じてしまうのか、その心理と構造を徹底的に解剖します。そして、塾ナビに依存せず、地域に根差し、独自の魅力で生徒を惹きつけるための具体的な戦略を詳しく解説していきます。

塾ナビ+αの戦略で、開校初年度の荒波を乗り越えて、2年目以降の経営に入ったあなたの塾が地域で確固たる地位を築き、生徒と保護者から選ばれる存在になるための「逆転戦略」を、今から一緒に考えていきましょう。

なぜ「塾ナビなしでは浮上できない」と感じるのか?その深層心理と構造

まず、多くの塾が塾ナビなしでは生徒が集まらないと感じる、その理由を深く掘り下げてみましょう。これは単なる集客ツールの問題だけでなく、学習塾業界特有の構造と、現代の保護者の情報収集行動が複雑に絡み合っています。

1. 「情報過多」時代の錯覚:検索エンジンの最前線に立つ塾ナビ

今の時代、保護者は子どもに合った塾を探す際、まず何をしますか? ほとんどの場合、スマートフォンやPCでを活用します。

「[地域名] 塾」

「[地域名] 個別指導」

「[自宅の最寄り駅]学習塾」

パッと思いつく検索ワードはこんなところでしょうか。

これらのキーワードはビッグキーワードと言えます。

ここで圧倒的な存在感を放つのが、塾ナビです。

塾ナビとは

学習塾業界の関係者であれば知らない人はいない塾探しのポータルサイトです。運営の開始は2007年ですので、もう17年前からの老舗サービスです。

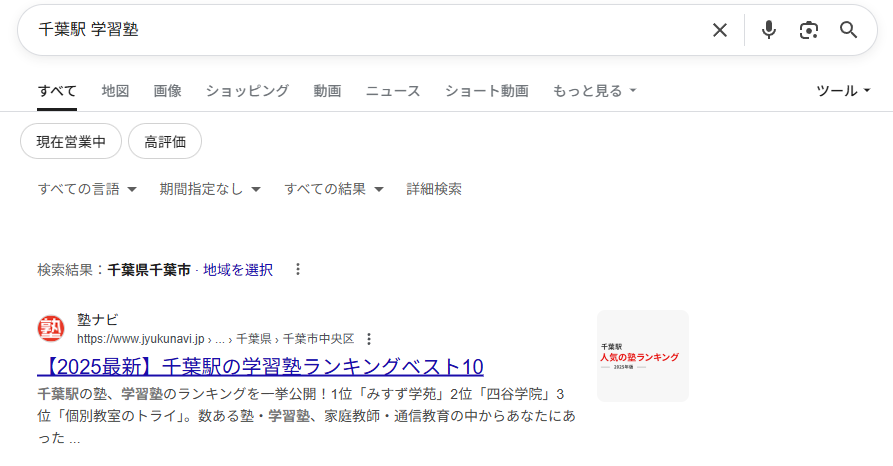

当方が実際に確認したわけではありませんが、一説には潤沢な資金と専門知識を投じ、SEO(検索エンジン最適化)を徹底的に行っているとのことです。実際、「駅名 学習塾」と検索をかけたときの結果として、多くの検索キーワードで検索結果の1ページ目、それも上位に表示されることが常態化しています。

日本の駅は全部で9000個以上あります。その全てとは言いませんが、大方の主要駅には必ずと言っていいほど学習塾があります。

「駅名 学習塾」というワードで塾ナビは1ページ目どころが1ページ目のトップに出てくることが多いのです。

↑ こちらは、試しに「千葉駅 学習塾」と検索した際のトップに表示された塾ナビサイトです。

始めからわかっていたことですが、「〇〇駅 学習塾」と検索した場合は、可能性高く塾ナビがトップに表示されます。

徹底したSEOもそうですが、実際は17年も継続したサービスですので、ドメインパワーも相当強いものになっているはずです。

検索結果の上位に出てきて、しかも保護者はそこで、「まずは塾ナビで比較検討しよう」という思考回路になります。掲載されている塾は、ある意味で検索結果の「最前線」に立っているため、そこにいない塾は「検索対象外」になりがちです。これが、「塾ナビがないと浮上できない」という感覚の最も大きな根拠であり、錯覚の始まりでもあります。

されど強い塾ナビ、追随するサービスもあるがその牙城は崩せていない

いきなりですが・・・

【実例(実話)】

追随するサービスとして大手が絡んでいる代表格は、Ameba塾探しです。こちらはドメインを見たらわかるのですが、改名してこのサイト名になったのです。以前はテラコヤプラスという名前でした。当時使っていたドメインをまだ使わなくてはいけなかった理由も深いものがあったのでしょう。

Ameba塾探しは、サイバーエージェントのグループ企業の株式会社CyberOwlが運営しています。相当のお金で塾ナビを超えるサービスにしていこうと本気のSEO対策、広告攻勢をしています。テラコヤプラスがまだできたばかりの頃、当時の担当者が4000万円ぐらいお金をかけて・・・とかそんな話をしていたのを覚えています。サービスの開始は2020年ですから、この5年で言えば、もっと大きなお金が動いたはずです。

そして・・5年の年月で、大きな企業が動いても今だに塾ナビの牙城は崩せていません。

「〇〇駅 学習塾」という検索をする人が大勢いて、そのトップ掲載がほとんど塾ナビなのですから、学習塾側も塾ナビを完全に切り離して考えるのは二の足を踏むことでしょう。

2. 「比較検討」の当たり前化:保護者の購買行動の変化

現代の消費者は、あらゆる商品やサービスを選ぶ際に「比較検討」を重視します。家電や車、旅行プランを選ぶのと同じように、学習塾選びも例外ではありません。

塾ナビは、この比較検討のニーズに完璧に応えています。

料金プラン、コース内容、合格実績、講師紹介、口コミ・評判…これらの情報を横断的に、かつ一覧性高く見られるため、保護者にとっては非常に効率的なツールです。

掲載がないということは、この「比較検討の土俵」にすら上がれていないことを意味します。いくら素晴らしい教育内容を持っていても、比較検討の候補に入らなければ、その魅力は伝わりません。

3. 「安心感」の提供:口コミとブランドイメージ

保護者が学習塾に求めるものの一つに「安心感」があります。子どもを預ける場所として、信頼できる塾を選びたいと誰もが思います。

塾ナビには、実際に利用した保護者からの口コミや評価が多数掲載されています。良い口コミは塾の信頼性を高め、集客に直結します。一方で、口コミがない塾、情報が少ない塾は、保護者から見ると「どんな塾なのか分からない」という不安材料になります。

また、塾ナビという「大手ポータルサイト」に掲載されていること自体が、ある種のブランドとしての安心感を与える側面もあります。これは心理的な要素ですが、保護者の塾選びに少なからず影響を与えているのです。

4. 業界内の「当たり前」という固定観念

多くの塾が塾ナビを利用しているため、「生徒を集めるなら塾ナビは当たり前」という業界内の固定観念が形成されています。特に、開業したばかりの塾や、これまでの生徒募集で苦戦してきた塾ほど、この「当たり前」に流されがちです。

しかし、この「当たり前」が、いつしか固定概念になっているのも否めないところです。

これらの理由から、多くの塾が塾ナビの「引力」に抗えず、生徒募集の主軸として依存してしまうのです。しかし、この依存から脱却し、あなたの塾が自力で「浮上」する道は、確かに存在します。

塾ナビに頼らない!地域密着型学習塾の生徒募集「逆転戦略」

塾ナビを使わずに生徒募集を成功させるためには、「地域のニーズを深く理解し、独自の価値を提供し、保護者との信頼関係を築く」ことが不可欠です。ここに、そのための具体的な「逆転戦略」を9つの柱として提示します。

戦略1:徹底的な「地域特化型」ウェブサイトの構築とSEO戦略

塾ナビの牙城を崩すには、自社のウェブサイトが「地域検索」において圧倒的な存在感を示す必要があります。

① 地域密着型コンテンツの充実

単なる塾の紹介だけでなく、地域特有の情報を盛り込みます。

- 「[地域名]の[小学校/中学校]別、定期テスト対策ガイド」: 地域内の学校のテスト傾向分析や過去問対策など、具体的な情報を掲載します。

- 「[地域名]高校受験ガイド2025」: 地元の高校の入試情報、求められる学力、併願校の選び方などを詳細に解説します。

- 「[地域名]の教育ニュース」: 地域の教育委員会発表、学校のイベント、子育て支援情報など、保護者が関心を持つであろうローカルニュースを発信します。

- 「地域学習マップ」: 塾周辺の地理情報と、周辺の学校や公共施設、治安情報などを組み合わせた独自のマップを提供します。

② 地域キーワードの徹底的な活用

- URL、タイトル、見出しタグ(H1, H2, H3)、本文に、ターゲットとなる地域名(例:市川市、行徳、妙典、本八幡など)と関連キーワード(塾、学習塾、個別指導、進学塾、受験対策、補習、不登校支援など)を自然な形で盛り込みます。

- 長尾キーワードの狙い撃ち: 「[地域名] 〇〇中学 定期テスト対策」「[地域名] 〇〇高校 受験対策 塾 口コミ」など、より具体的な検索ニーズに応えるコンテンツを作成します。

③ 高品質なブログ記事の継続的な発信

教育に関する専門知識、学習方法のコツ、保護者の悩みに対するアドバイスなどをブログで発信します。

- 例:「[地域名]の子どもに多い学習の悩みと解決策」「小学生のうちに身につけておきたい学習習慣とは?[地域名]の保護者向け」「思春期の勉強モチベーションを上げる声かけのコツ」

- ブログ記事は、保護者からの検索流入を増やすだけでなく、あなたの塾が「地域教育の専門家」であることをアピールし、信頼性構築に貢献します。

ここでのキーとなるのは、「地域密着」です。

まずは、自らの教室と中心とした半径1キロ、1.5キロ、多くて2.0キロを商圏と捉えていきます。それらの地域において、小学校・中学校(ともに公立であれば)の学区を調べます。それぞれ数校がピックアップされます。

この学校名をサイトやブログ、SNSに積極的に入れていくことで、地域密着をアピールできます。オンライン授業の場合にはターゲットがもっと広範囲に及びますが、ひとまず通塾圏内として1~2キロを捉えて、その商圏を丁寧にアプローチしていく心づもりで発信していくことを強くお勧めいたします。

【実例(実話)】

学習塾における問合せ経路は以下のいずれかです。

・ポータルサイト(塾ナビ、Ameba塾探しなど)

・自社サイト(本体のサイトや自教室運営ブログなど)

・SNS(インスタグラム、X、LINEなど)

・来電(チラシを見て、看板を見てなど)

・来塾(同上)

・紹介

この中で一番多いのは、やはりポータルサイト経由だと思います。塾ナビの場合は、一括資料請求が出来るため、例えば保護者が、地域の中で上のほうに掲載されている塾5社の資料を全部請求してみようという場合、かんたんに目的を果たすことが出来ます。

そうすると、塾ナビから自動送信メールの形で5社に「問合せが入った」という連絡メールが来ます。それぞれの塾の教室長なり塾長は、我先にと問合せ先に架電します。

保護者、最初はその対応も丁寧にするけれど、2社目、3社目・・・となると、いい加減いやになってしまうことが多いです。

このシステムがゆえに、顧客である保護者側と、広告掲載をしている塾側双方が不満を持ちます。

顧客は、「資料がほしいだけなのに!」という声。

塾側は「電話しても出ない」という もどかしさ。

塾ナビで良い思いをしている人も大勢いますが、こういう事情で不満をもらす人も少なからずいるのも事実でしょう。

とは言え、学習塾側もそれこそ「学習を指導する立場の人たち」ですから、この現状を打破するための措置はどの会社も打ち出しています。それが

自社サイトの充実やSNSの活用です。

一例を揚げますと、とある学習塾Aでは、ついに2024年に塾ナビからの問合せよりも自社サイトを通しての問合せのほうが増加したということです。塾ナビは問合せ1つで電話であろうが、資料請求であろうが料金がかかります。

その電話番号が繋がらない番号であっても無効にはなりません。

自社サイトであれば、問合せ1つで料金がかかるわけではありませんので、費用対効果の面でもいいですし、それ以上に「自社を目指して問合せしてきてくれている」ということで、保護者の温度感がとても高いのです。

この実態を知った企業が

「塾ナビからの問合せは電話に出てくれない」ということを後目に、本気を出して動き始めているのも事実です。

戦略2:Googleビジネスプロフィールの徹底攻略

Google検索で地域名と一緒に塾を探す際、Googleマップと連携して表示されるGoogleビジネスプロフィールは、もはや塾ナビ以上の力を持ちます。ここを完璧にすることで、視認性と信頼性が格段に向上します。

- 情報の完全な登録: 営業時間、電話番号、ウェブサイト、サービス内容(小学生コース、中学生コースなど)、写真(塾の外観、内観、授業風景、講師陣)を漏れなく登録します。

- 魅力的な写真の掲載: 明るく清潔感のある教室、生徒が活き活きと学ぶ姿、笑顔の講師陣など、塾の雰囲気が伝わる写真を多めに掲載します。

- 口コミの積極的な収集と返信: 既存の生徒や保護者に、Googleビジネスプロフィールへの口コミ投稿をお願いします。良い口コミはもちろん、万が一ネガティブな口コミがあっても、真摯に返信し改善に努める姿勢を見せることで、信頼性が向上します。

- 「投稿」機能の活用: 最新のお知らせ、イベント情報、季節ごとのキャンペーンなどを定期的に投稿し、常に情報を更新していることをアピールします。

これは比較的簡単にできる(今からでも出来る)戦略です。写真なども積極的にアップして、外の雰囲気や中の雰囲気をアピールしましょう。

最近は、検索結果のトップにはAIがセレクトしたものが出てきます。

その精度が高いため、サイトへのアクセスをしなくても検索ワードを入れたその段階からすぐに知りたい情報が得られるようになりました。

この点からもプロフィール作成は重要です。

戦略3:地域SNSマーケティングと口コミ戦略

地域の保護者は、身近な情報源としてのSNSを重視しています。

① 地域コミュニティSNSの活用

- LINE公式アカウント: 塾のお知らせ、緊急連絡、テスト前の励ましメッセージなどを一斉送信できる強力なツールです。保護者との個別チャットも可能にし、きめ細やかなサポート体制をアピールします。

- Facebookグループ(地域コミュニティ): 地域の保護者向けFacebookグループがあれば、そこで教育に関する役立つ情報を提供したり、無料の学習相談会を告知したりします。(※宣伝ばかりにならないよう注意し、貢献を意識することが重要です)

- Instagram: 塾の日常、講師紹介、生徒の学習風景、季節ごとのイベントなどを視覚的に魅力的に発信します。リール動画で短い学習のコツを配信するのも効果的です。特に、保護者層が多いとされるInstagramは、塾の雰囲気を伝えるのに最適です。

- 地域特化型アプリ/掲示板: あなたの地域に特化した子育て支援アプリやオンライン掲示板があれば、そこに積極的に情報を掲載したり、ユーザーとして参加し、教育に関する質問に回答するなどして信頼を築きます。

SNSは、継続をしなければ、フォロワー数は増えません、そのため即効性に期待すると期待外れになります。多忙極まりない教室長の一日の業務で、SNS構築に取れる時間があればいいですが、日々の業務の中で、SNSの発信は第一要素にならないでしょうから、後回しになります。

その際に数日遠のけばそのまま遠のいてしまう・・・という現象も起こり得ます。

この点が一番の注意点です。

② 生徒・保護者からの「生の声」の収集と発信

- アンケートの実施: 授業の満足度、塾の雰囲気、講師への評価など、定期的にアンケートを実施し、改善点を見つけると共に、高評価の部分を「お客様の声」としてウェブサイトやSNSで紹介します。(掲載許可は必ず取得)

- 動画インタビュー: 塾に通う生徒や保護者に、塾の魅力や成果について語ってもらう動画を制作し、ウェブサイトやYouTubeチャンネルで公開します。文字情報よりも信頼性と説得力が増します。

生徒や保護者の生の声はやらせではないので、きちんと伝わります。口コミなどを書いてもらえるよう依頼するのもいいでしょう。

但し、この口コミめいたものを自社内で人を使ってやったりすると、大きなしっぺ返しがあります。

とある新興勢力として出てきた塾が自社の人員で、あちこちに口コミをバンバン書いていたら、ばれてしまってyahoo ニュースにも出てしまっていました。

これは絶対にNGです。かけた労力の数倍の損失に繋がる場合があります。

戦略4:地域密着型オフライン集客の再強化

デジタル全盛の時代だからこそ、アナログなアプローチが差別化に繋がります。

① 効果的なポスティング・チラシ配布戦略

- ターゲットを絞り込む: 塾の主要な学年層が通う小学校・中学校の周辺、新興住宅地、子育て世代が多いマンションなどに配布エリアを絞り込みます。

- 「手書き感」と「具体性」: 大量生産のチラシではなく、手書きメッセージを添えたり、生徒の具体的な成績向上事例を写真付きで紹介したりすることで、親近感と信頼性を高めます。

- 地域限定の特典: 「[地域名]にお住まいの方限定!初回授業料半額」など、地域住民に響く特典を設けます。

- 継続的な配布: 一度だけでなく、テスト前、長期休暇前など、学習ニーズが高まる時期に合わせて定期的に配布します。

ポスティングのコンバージョン率(反響率)はだいたい10,000枚で1件です。その昔はもっと率は良かったのですが、いまはこの程度になっています。0.01%から0.3%と書かれた記事がありますが、0.3%は30件です。

これはオーバートークだと思います。10,000枚で30件きたら、学習塾も習いごと教室も笑いが止まらないことになり、リスティング広告だとかyoutube広告、LINE広告、紙媒体の折込広告などなど、多分全部やめてポスティングに一気に流れ込みます。

その30件はないことなので、実際的に0.01%と捉えておきましょう。10件の問合せが欲しい場合は、100,000枚となります。ポスティング単価は3~6円です。

ラスクルや地域新聞などが比較的評判が良いです。

ポスティングを自分でやる、または会社によっては出勤前の時間をポスティング時間として決められているところもあるようです。

今は、ネットの印刷会社でもポスティング込みのところもありますし、時間をお金で買う感覚という意味では業者依頼をしても良いでしょう。

② 地域イベントへの積極参加・開催

- 地元の祭りやイベントに出展: ブースを設け、無料の学習相談会や、簡単な脳トレゲーム、ミニ体験授業などを実施します。塾の名前と顔を地域の人々に覚えてもらう絶好の機会です。

- 学校行事への協賛・協力: 地域の学校の運動会や文化祭、PTA活動などに協賛したり、ボランティアとして協力したりすることで、学校との関係性を深め、保護者からの信頼を得ます。

- 無料学習イベントの主催: 夏休みや冬休みに、地域の子供たちを対象とした「宿題補助政策」「読書感想文書き方講座」「理科の実験教室」など、無料の学習イベントを塾で開催します。これがきっかけで塾に興味を持つ保護者も少なくありません。

地域との繋がりを演出するは、自分が動かなくてはいけない場合が多くなり、教室で自分が居ないときに対応できる講師や社員が居ればいいですが、そうでないときに、むやみに教室の開いてない時間を増やすのは、かえって逆効果になります。

ネット上で公開している開校時間は守り、活動の際はなるべく短時間で終わらせるようにしたほうが吉です。

戦略5:既存生徒・保護者からの「紹介」を最大化する仕組み

最も強力な集客方法は「口コミ」です。既存の生徒や保護者が、あなたの塾の「宣伝部長」になるような仕組みを構築します。

- 紹介インセンティブ: 紹介した側、された側の双方に、月謝割引、図書カード贈呈、特別授業無料クーポンなどの特典を設けます。

- 定期的な満足度アンケートとヒアリング: 定期的に保護者面談やアンケートを実施し、塾への満足度を確認します。不満点があれば真摯に耳を傾け改善し、満足している点があれば、それを「お客様の声」として発信する許可をいただくなど、積極的な協力をお願いします。

- 「コミュニティ」としての塾: 保護者懇親会や、季節ごとのイベント(クリスマス会、ハロウィンパーティなど)を開催し、生徒や保護者が塾に「居場所」を感じられるようなコミュニティを形成します。ここから自然な口コミが生まれます。

個人的にはこの戦略5の紹介を能動的にしかけていく戦略が一番効果的で一番実績につながりやすいと考えます。

生徒からの紹介、保護者からの紹介、兄弟姉妹など、色々なパターンがあります。

戦略6:独自の「USP(Unique Selling Proposition)」の確立

他の塾にはない、あなたの塾だけの「強み」を明確にし、それをあらゆる媒体で一貫してアピールします。

- 「成績保証」: 特定の条件を満たせば成績アップを保証する制度は、保護者にとって非常に魅力的です。

- 「特定の専門性」: 「[地域名]の[〇〇高校]特化型受験指導塾」「[地域名]で唯一の不登校支援専門学習塾」「理数系に強い個別指導塾」など、ターゲットを絞り込むことで、その分野での専門性を際立たせます。

- 「講師の質」: 「全員が〇〇大学出身のプロ講師」「〇〇の資格を持つベテラン講師陣」など、講師の専門性や経験を具体的にアピールします。

- 「独自の学習メソッド」: あなたの塾が独自に開発した、成績向上に繋がる学習方法や指導カリキュラムがあれば、その具体的な内容と成果を分かりやすく説明します。

戦略7:無料体験・学習相談会の圧倒的な質向上

無料体験や学習相談会は、見込み客が「契約」するかどうかを決める最大の分岐点です。

- 「個別の課題解決型」アプローチ: 参加した生徒の現状の学力、苦手分野、性格、将来の目標などを丁寧にヒアリングし、その子に合わせた具体的な学習プランやアドバイスを提供します。「この塾なら自分の子どもに合っている」と強く感じさせる内容にします。

- 「成功体験」の提供: 短時間の体験授業でも、「わかった!」「できた!」という成功体験を生徒に提供します。例えば、苦手な単元を短時間で克服させる、難しい問題を解けるように導くなど。

- 保護者への丁寧な説明: 塾の教育方針、コース、料金体系だけでなく、個別面談を通じて保護者の不安や疑問を解消し、信頼関係を築きます。

無料体験授業なしで契約が決まるというのは、非常にレアケースです。

例えばすでに兄とか姉が通っていた、内容はよく理解されていたとしても下のお子さんは性格が異なるというこで、やはり体験授業を実施するというパターンのほうが多いです。

体験授業の設定は、山で言えば8合目まで登ってきたような感覚で捉えてください。あとは体験授業で最終決定です。

保護者、生徒にとっては、比較検討の材料になりますので、体験授業はもっとも力点を置いて準備周到にしておくべきこととなります。

戦略8:異業種連携と地域貢献

地域に根差した塾として、異業種や地域社会との連携を深めることで、新たな集客経路を開拓します。

- 地域書店・文具店との連携: テスト対策問題集コーナーの設置や、受験生応援キャンペーンなどを共同で実施します。

- カフェ・飲食店との提携: 塾の生徒証提示で割引になるサービスを提供したり、塾のチラシを置かせてもらうなど。

- 地域の子育て支援団体との連携: 子育てに関する講演会を共同開催したり、学習相談会を共催したりします。

戦球9:データに基づいた改善と継続的なPDCAサイクル

これらの戦略は、一度実行して終わりではありません。効果測定と改善を繰り返すことが重要です。

- ウェブサイトのアクセス解析: Google Analyticsなどを利用し、どのようなキーワードで訪問者が来ているか、どのページがよく見られているか、どこで離脱しているかなどを分析します。

- 問い合わせ経路の把握: 生徒募集の際、「何を見て塾を知りましたか?」というアンケートを必ず実施し、どのチャネルからの流入が多いのかを把握します。

- 定期的な効果測定と改善: 各施策の効果を数値で測定し、うまくいかない場合は何が原因かを分析し、改善策を立案・実行します。

まとめ:塾ナビ+αの自教室の努力、そして「選ばれる塾」へ

塾ナビは、確かに手軽に多くの情報を提供できるプラットフォームです。しかし、そこに依存することは、あなたの塾の独自性を薄め、価格競争に巻き込まれ、1件の問い合わせが電話であれ資料請求であれ4000円から6000円のコストがずっとかかります。仮に年間で資料請求が80件あれば、320,000円のコストがかかっている計算です。

だんだんと塾ナビのヒット率が減少している昨今、自社サイト、自社SNSからの誘導をプラスαの戦略として加えていくべきです。

とは言え、塾ナビへの掲載は、それ自体で広告宣伝効果があります。

非常に強力なドメインパワーをもった塾ナビへ掲載することで、当然なら自社の自然露出が増えるからです。

問合せ経路としては、

例えばチラシを見た、塾ナビを見た →場所や様子を知るためにサイトを念のためチェックしてみた

「よし、ここに問合せてみよう」

こういう流れが多いことを知っておいてください。

この記事で解説した「逆転戦略」は、決して簡単な道ではありません。時間も労力もかかります。しかし、これらの施策は生徒集めにとどまらず、あなたの塾を「地域にとってなくてはならない存在」「保護者から心底信頼される教育機関」へと進化させるためのものです。

- 地域に特化し、地域の人々のニーズに応えること。

- あなたの塾だけの「圧倒的な強み」を明確にし、磨き上げること。

- デジタルとアナログの両面から、保護者との接点を増やし、信頼を築くこと。

これらを愚直に実践することで、あなたは塾ナビの「引力」から徐々に解放されることになります。自力で生徒を集め、地域で確固たるブランドを築くことができるでしょう。

生徒が本当に求めているのは、塾ナビの順位ではありません。「自分の子どもを安心して任せられる、質の高い教育と温かいサポート」です。

さあ、今日からあなたの塾を、塾ナビなしでも「浮上」させ、地域で圧倒的に「選ばれる塾」にするための第一歩を踏み出しましょう。あなたの塾の挑戦を、心から応援しています。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2025年12月16日

沈みゆく旧態依然と、新しく芽が出る新勢力!学習塾は形を変えて進化する!

#アダプティブラーニング

#個別最適化

#学びのエコシステム

#学習塾

#情報通信業

#教育改革

#異業種連携

2025年12月10日

買収検討の方へ:個別指導塾は、コスト管理をしてこれからの新しい分野をコース設定すれば確実に成長分野になる!

#コスト管理

#コース設定

#個別指導塾

#収益化

#塾経営

#少子化

#差別化

#成長分野

#教育ビジネス

#新しい分野

2025年12月09日

買収検討の方へ:他の業種にはある「未入金」が、なぜ塾にはほとんどないのか

#前払い

#受験生

#口座振替

#回収率

#在籍状態

#売上予測

#学習塾

#未入金

#特殊事例

#経営安定