学習塾経営で年収1000万円以上!買収で成功する秘訣を徹底解説

学習塾・習いごと教室専門のM&A仲介を行うクロスマ(CROSS M&A)が、学習塾経営で高年収を目指す方法と、買収によって成功を掴むための具体的なノウハウを徹底解説します。

はじめに:なぜ今、学習塾・習いごと教室の買収なのか?

結論から申し上げますと、今が買いの好機です。

理由は2つあります。

①譲渡金額の設定を見ても買いやすいからです。

②そして、「買いやすい=将来性がない」というわけでない、秘かなムーブメントが水面下で起こっていることも含めて考察した場合、この再編淘汰の波はある意味将来のチャンスに繋がっているからです。

譲渡金額が買いやすい設定

学習塾の設備投資の主な内訳としては、

・外装として看板設置

・内装費用(壁、床、照明追加など)

・その他の設備費用(机、椅子などの什器、パソコン、タブレット端末、複合機、電話など)

教室が事業活動を展開・維持・拡大するために必要な建物や機械やソフトウェアなどの設備に対して行う投資が設備投資ですので、概ねこの程度となります。

学習塾を買収するときには、大方これらの設備投資がすでに成り立っている前提として捉えることが出来ますので、あとは物件取得費用と、対象案件がFC加盟必須でしたらその加盟料となります。

学習塾・習いごと教室はその規模(1教室なのかまとめて数教室なのか)や、直近売上高、営業利益、生徒数、箱もの(物件の坪数)などで金額の大小は当然ありますが、他の業種に比べると、買収しやすい金額設定になっていることがわかります。

買いやすい=将来性がない!と言える実際に起こっている水面下の動き

少子化という言葉が叫ばれる一方で、子育て世帯の教育熱は年々高まっています。詰め込み型教育から、思考力や表現力を育む教育へとシフトする中で、学習塾や習いごと教室の需要は多様化し、専門性の高い指導へのニーズが高まっています。

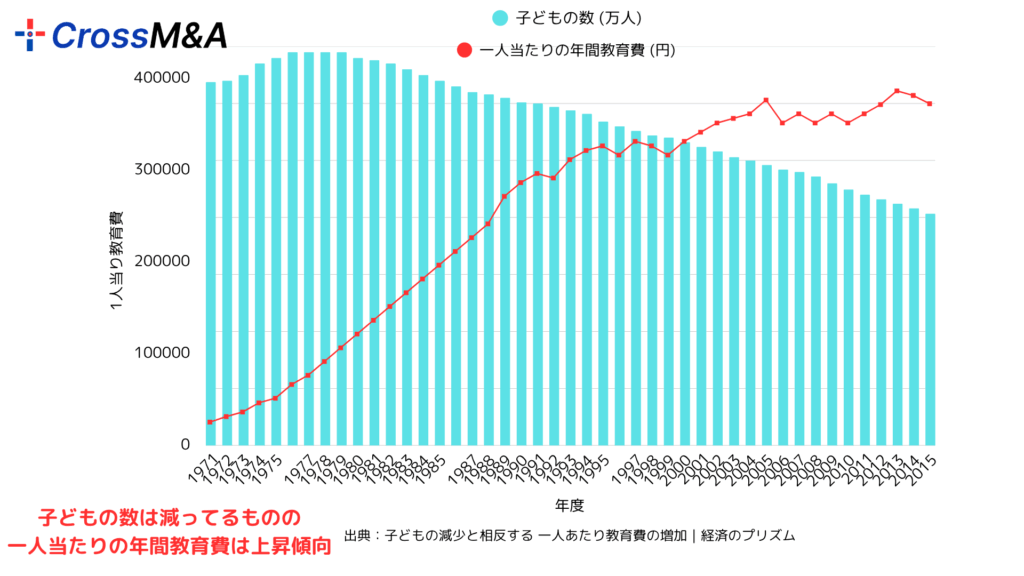

子どもの数は少なくなったものの、教育熱は高まっています。例えば中学受験比率の高まりも挙げられますし、子ども一人当たりの年間教育費の上昇傾向を見てもわかります(下図)

↑ こちらは、子どもの減少と相反する一人あたりの教育費の増加(経済プリズム)の引用です。明らかに教育費の上昇傾向が見て取れます。

まず大前提として、日本から「教育」という概念が消えうせたら学校も塾も予備校も必要なくなります。しかし、それは今後もっと発展することはあっても、消えてなくなることはあり得ないと考えております。

そのかわり、新しい教育手法の模索がどんどん行われていることが、今後時代を変革するぐらいの大きなムーブメントになるのではないかと推察致します。

何故なら、本サイトでも何度か御伝えしていますが、学習塾・習いごと教室は意外と引き合いが強いのです。

ある程度の生徒数と売上高実績がありますと、それなりに必ず候補者が現れます。

そしてもっと言えば、その候補者の人たちは、個人であれ法人であれ、「異業種」であることが多くなってきたのです。

この変化は、非常に将来が楽しみな変化と言えます。

本当に将来性がないのなら、もっととんでもない勢いで学習塾が廃業淘汰になっているはずですが、それなりの案件には、それなりの候補者がきちんと現れてくれます。

ほとんどの買い手候補の方々は、「買った後にこのようにしていきたい」というビジョンをすでに持っています。

ここに大きな可能性を感じる次第です。

個人でゼロから塾を立ち上げ、軌道に乗せるまでには多大な時間と労力がかかります。生徒募集、講師の確保、カリキュラム開発、そして財務管理…これら全てを一人でこなすのは至難の業です。

ひそかに注目されていて、思いのほか人気が高まってきているのが、既存の学習塾・習いごと教室の買収です。

明確な計画、想い、ビジョンを持った人たちが買収を為し得たあとに「このように教室を育てていこう」という強い意思を持っているのは、すでに生徒基盤があり、運営ノウハウが確立されている事業を買収することで、開業リスクを大幅に低減し、短期間での収益化を目指すことが可能だということを知っているからです。

前置きが長くなりましたが、以下は具体的戦略です。

本記事では、学習塾の買収を検討している方々に向けて、高年収を実現するためのポイント、買収における注意点、そして成功事例を具体的にご紹介します。

学習塾経営で年収1000万円以上を目指すための視点

学習塾経営で年収1000万円以上を目指すことは十分に可能です。そのためには、以下の視点を持つことが重要になります。

以下の3点をがっちりと押さえておくといいです。

1. 収益構造の理解と最適化

学習塾の主な収益源は、生徒からの月謝(毎月の授業料)です。学習塾は言わずと知れた役務提供の業務です。授業というサービスを売っているわけです。さらには特殊なストックビジネスです。

月謝を頂く商売だということは皆さんだれもがわかると思いますが、「特殊なストックビジネス」というのは一体どういうことなのか、

役務提供で特殊なストックビジネス・・つまりは、授業というサービスから対価を得るものの、その顧客は大学受験までお付き合いでひとまずの区切りがつくということです。

例えばAmazonプライムの会費は、このサービスが気に入っていればずっと使うことになり、それは5年、10年、20年と続くかもしれません。同じようなストックビジネスであってもこの点が全く違います。従って特殊なストックビジネスであると言えます。

しかし、卒業してくれないことには、あっという間に教室の収容許容数に達してしまいますので、ある意味新しい人たちが入って、卒業する人たちがいるというのは自然で、かつ必要ななのでしょう。

さて、年収を上げるということは、つまりは売上高を上げていかなくてはなりません。

売上高をUPさせるということは、生徒数を増やすか、一人当たりの月謝単価を上げるか、またはその両方を実現する必要があります。単純な計算式で、顧客数×単価です。

- 生徒数増加の戦略:

- ターゲット層の明確化: 特定の学年、科目、または進学先(難関校対策、内部進学対策など)に特化することで、競合との差別化を図り、集客を効率化します。

- 効果的なマーケティング: 地域に密着したチラシ配布、ウェブサイトやSNSでの情報発信、口コミを促す施策(友人紹介割引など)が有効です。

- 体験授業や無料カウンセリングの実施: 潜在顧客に塾の魅力を体験してもらう機会を提供し、入塾へと繋げます。

- 生徒の定着率向上: 生徒一人ひとりへのきめ細やかなサポート、定期的な面談、保護者との連携強化により、退塾を防ぎ、長期的な関係を築きます。

- ターゲット層の明確化: 特定の学年、科目、または進学先(難関校対策、内部進学対策など)に特化することで、競合との差別化を図り、集客を効率化します。

- 月謝単価向上の戦略:

- 付加価値の高いコース設定: 個別指導、英検・TOEFL対策、プログラミング教室など、専門性の高いコースは高単価で提供できます。

- 季節講習や集中講座の実施: 夏期講習や冬期講習、定期テスト対策講座など、期間限定の講座を設定することで、単発的な収益増が見込めます。

- 教材費や施設利用料の別途徴収: 月謝とは別に、必要な費用を徴収することで、全体の収益を向上させます。

- 付加価値の高いコース設定: 個別指導、英検・TOEFL対策、プログラミング教室など、専門性の高いコースは高単価で提供できます。

この売上高向上のための施策というのは、これこそが工夫のしどころがありますので、これが絶対正解!というものはありません。

逆に言うと、やろうとしている工夫が絶対間違いだとは言えないということでもあります。

ここは自分のアイディアが奏功するか、失敗するかの差ではありますが、失敗した中にも成功の芽がありますので、すぐにダメだと決めつけずに、ある程度継続期間を設けて費用対効果を図ったほうがよいでしょう。

そして重要なのが、生徒の獲得でも単価向上でも勝手には降ってこない

ということです。

待っていれば生徒がわんさかと溢れかえり、勝手にお金をどんどん積み上げてくれるということはありませんので、日々改善し、日々研磨していくべきものがあります。

それは、弊社CROSS M&A(通称:クロスマ)も非常にたいせつにしていることですが、

目で見てもらうための資料と、聞いてもらうためのトークです。

この部分がその他大勢に埋もれてしまうようなものだと、運頼みになってしまうのです。この重要なテーマは、M&Aを実施したあとのアフターフォロー、アフターサービスの中でお手伝いできるものがあれば、無料で提供いたします!

続いては、コスト面です。

2. 経費の最適化と効率的な運営

高年収を実現するには、売上を最大化するだけでなく、経費を抑えることも不可欠です。費用はかけるときには、それなりにドーンとかけますが、抑えるべきところは、ケチに徹するぐらいでちょうどいいと思います。

そこに恥ずかしさは微塵もなく、そういう小さいことでも拘りをもつこと、小さいことの積み重ねを大切にすることこそが効率的運営であり、経営です。

- 人件費の管理: 講師の採用、育成、評価を適切に行い、生産性の高い人材を確保することが重要です。正社員とアルバイト講師のバランス、シフト管理などにより、無駄な人件費を削減します。

- 家賃・設備費の見直し: 立地は重要ですが、家賃が高すぎると経営を圧迫します。オンライン授業の導入など、教室スペースを効率的に活用する方法も検討しましょう。

- 教材費の最適化: 市販教材だけでなく、自社開発教材を導入することで、コスト削減と同時に塾の独自性を高めることができます。

- ITツールの活用: 生徒管理システム、オンライン学習プラットフォーム、勤怠管理システムなどを導入することで、事務作業の効率化を図り、人件費削減に繋げられます。

費用の中で大きいのは人件費と地代家賃です。

人件費における効率化は、昨今言われている人手不足ということもありますので、戦略的にすすめていくべきです。

例えば、1:1とか1:2の個別指導というのがありますが、これは個別指導という手法が1990年代後半ぐらいから拡大していって、それが今もずっと続いているのです。しかし、これは一番コストがかかる方法です。

この比率を1:3、1:4・・・1:10としていくと、利益化は早くなります。反面授業のCS(満足度)は低下する可能性があります。

集団塾が優秀な生徒向けに上手くいざなっているのは、CSが低下しないようにしている仕組みだからです。つまり、優秀な生徒さんたちですので、その講師が教えたから優秀になったのではなく、元々ポテンシャルが高いがゆえのことです。

この微妙な人数構成は、特に個別指導の場合は満足度と反比例してしまう可能性が高いため、なかなか踏み切れない部分もあるかもしれません。

しかしながら、この断行が出来ている教室は収益率がものすごく改善しています。

地代家賃は、昨今の公示価格上昇も相俟って、下がる可能性はあまりありません。更新の時に家賃交渉をしようとしても周りの家賃相場が上がっているため、その話を持ち出すことは、逆に家賃のアップを貸借側から通告される可能性もあります。

家賃交渉は、やはり入居のときに誠意をもって実行したほうが成功率は高いです。

【実例(実話)】

最近、弊社アドバイザーの友人の塾オーナーは、教室のサイズをダウンしたようです。坪数が少な目のところにしたとのことでした。

30坪弱のところから、20坪のところにサイズを下げたという連絡がありました。決して利益が取れていないわけではなかったのですが、オンライン形式にも力を入れ始めていて、生徒さんが自宅で授業受講をする形式を意図的に増やしたことで、30坪弱は不要だと判断したとのことでした。

家賃では、月間9万円程度のカットになっていますので、年間で108万円の大きなコストカットに成功しています。坪数を下げても生徒数は減っていないからです。さらに、オンラインのプラットフォームを利用していて、授業はプロ講師のため、評判も高くなっていて単価の高い高校生からの問合せが増加しているという二次作用が起こってるとのことでした。

ダウンサイジングが決して後退を示しているのではないということの証明です。

3. 多角化と新しい教育ニーズへの対応

少子化の進行、教育制度の変化に対応するためには、事業の多角化や新しい教育ニーズへの対応が不可欠です。

- オンライン教育の導入: 場所に縛られず生徒を募集できるため、商圏が拡大します。また、教室の運営コスト削減にも繋がります。

- 非認知能力育成プログラムの導入: 探究学習、プログラミング、ロボット教室など、従来の受験対策に加えて、子どもたちの思考力、創造力、問題解決能力を育むプログラムは需要が高まっています。

- 大人向け教育の展開: 地域住民向けの教養講座、資格取得講座など、大人向けの教育事業も新たな収益源となり得ます。

こちらは、即開始できるものではない・・そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、少なくとも「オンライン教育」や「プログラミング」「ロボット教室」「サイエンス教室」「英会話」「高校生向けライブ授業」などが予め備わっている学習塾は、かなり多くあるのです。

そいういうところを買収した場合には新たに導入のためのコストがかかることはありませんので、かなりお得な買物!と言えます。

学習塾・習いごと教室の買収で成功するためのポイント

買収は、既存の事業基盤を引き継ぐことで、リスクを低減し、早期の収益化を目指せる強力な手段です。

しかし、成功するためにはいくつかの重要なポイントがあります。

1. 買収対象の見極め

買収を検討する際には、以下の点を慎重に見極める必要があります。

- 財務状況の健全性: 過去数年間の売上、利益、キャッシュフローを詳細に分析し、安定した収益力があるかを確認します。隠れた債務や簿外債務がないかも重要です。

- 生徒数の推移と生徒層: 生徒数が安定して推移しているか、どのような層の生徒が通っているか(例:受験生が多いのか、基礎学力向上を目指す生徒が多いのか)を把握します。

- 講師陣の質と定着率: 講師の指導力や生徒からの信頼度、そして離職率の低さは、事業の継続性において非常に重要です。

- カリキュラムと指導ノウハウ: どのようなカリキュラムで指導が行われているか、独自の指導ノウハウがあるかを確認します。

- 立地と競合状況: 地域の人口動態、競合塾の状況、通塾のしやすさなどを考慮します。

- ブランド力と評判: 地域での認知度や保護者からの評価を確認します。口コミサイトやSNSでの評判も参考にしましょう。

- M&Aの動機: 売却側がなぜ事業を売却したいのか、その真の動機を探ることで、隠れたリスクや売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。

黒字だから良い、赤字だからダメ、この判断はとてももったいないです。

つぶさに内情をみていけば、黒字だけど何かしら危ないものを抱え込んでいる事例もありますし、赤字であってもそれが常態化したものではなく、単に営業活動、募集を停めているだけの場合もあります。

2. 適正な企業価値評価

買収価格は、事業の将来性を加味した適正な価格であるべきです。

- 収益還元法: 将来の収益力を基に企業価値を評価する方法です。

- DCF法(Discounted Cash Flow法): 将来得られるフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算出する方法です。

- 純資産法: 会社の保有する資産から負債を差し引いた純資産を企業価値とする方法です。

- 類似会社比較法: 同業他社のM&A事例や上場企業の株価などを参考に企業価値を評価する方法です。

これらの評価手法を組み合わせ、多角的に検討することが重要です。クロスマのような専門家は、客観的な視点から適正な企業価値評価をサポートします。

学習塾の場合は、多くが「事業譲渡」となりますので、「時価純資産法」「DCF法」「類似会社比較法」の3つが用いられます。

これらは、譲渡主であるオーナーの考えを重視して初期設定していきます。

3. 統合(PMI)計画の策定と実行

買収後、事業を円滑に引き継ぎ、シナジー効果を最大化するためには、詳細な統合(PMI:Post Merger Integration)計画が不可欠です。PMIというと何だか難しいことが始まるだろうか、と思われてしまいますが、要はスムーズな引継ぎです。行き当たりばったりで計画性のない引継ぎでは混乱してしまうことになり、買い手も相当にストレスを感じることになります。

この計画策定と実行はとても大切なことです。

クロスマはこのアフターフォロー、アフターサービスの部分を実は一番重要だと捉えており、売り手のオーナーと協力しあいながら新しい買い手が困らないよう、無料でお手伝いをしております。

- 組織・人事の統合: 従業員のモチベーション維持が重要です。売却側従業員の処遇、役割分担を明確にし、スムーズな移行を促します。特に、生徒や保護者との信頼関係を築いている講師陣の引き継ぎは最重要課題です。

- システム・業務プロセスの統合: 異なるシステムや業務プロセスを統合することで、効率化を図ります。

- ブランド・文化の統合: 既存のブランドイメージを尊重しつつ、新たなビジョンを共有し、一体感を醸成します。

- 生徒・保護者への説明と安心感の提供: 買収の目的、今後の運営方針などを丁寧に説明し、生徒・保護者の不安を払拭することが重要です。

4. 専門家との連携

M&Aは専門的な知識が要求されるため、弁護士、税理士、そしてM&A仲介会社などの専門家との連携が不可欠です。

- 弁護士: 契約書の作成・リーガルチェック、法的なリスクの洗い出しなど。

- 税理士: 財務デューデリジェンス、税務に関するアドバイスなど。

- M&A仲介会社(クロスマ): 買収候補先の探索、企業価値評価、条件交渉のサポート、スキーム提案、クロージングまでの実務サポート全般。

クロスマは学習塾・習いごと教室に特化しているため、業界特有の事情や課題を深く理解しており、より専門的かつ的確なサポートを提供できます。

買収成功事例から学ぶ:年収1000万円超えの道筋

具体的な成功事例を見てみましょう。

【事例1】地域密着型個別指導塾の買収で年収1500万円を実現したA氏

A氏は元々、大手学習塾で教室長を務めており、独立して自身の理想とする教育を実現したいと考えていました。最初はゼロから教室を立ち上げ、その後も買収と新規立ち上げを併用しつつ運営にドライブをかけていきました。

ご本人が持つバイタリティーもあったと思いますが、精力的に運営に力を注ぎ、尚且つコストカットについてもシビアにやり切っている感がありました。買収の際には、創業5年から10年の教室を買いながら、ドミナント的に近場も開拓していきましたので、講師のヘルプ勤務が出来るようにして人件費の抑制もしていったようです。

買収前の状況:

- 生徒数:約80名(安定はしているものの、近年微減傾向)

- 講師陣:ベテラン講師が多く、生徒からの信頼も厚い。尚且つ国立大学の講師を多く採用。

- 強み:地域での信頼が厚く、口コミでの評判が良い

- 課題:Webマーケティングが弱い印象

A氏の戦略と実行:

- 既存講師陣との連携強化: 買収後、すぐに既存のベテラン講師陣と個別面談を実施。彼らの教育理念や指導方針を尊重しつつ、A氏自身の教育哲学を共有。安心して働ける環境を整備しました。

- Webマーケティングの強化: 苦手意識はあるものの、デジタル施策を積極的に展開し、ブログなども積極的に書くように努力しているようです。

- 付加価値の高いコースの新設: 従来の個別指導に加え、小学生の算数特化のFCにも加盟し、扱える商品ラインナップを増やしています。

- 保護者とのコミュニケーション強化: 定期的な保護者面談の実施、LINEを活用した個別相談の受付など、保護者との密なコミュニケーションを通じて、塾への信頼感を一層高めました。

買収後の成果:

- 買収後1年で生徒数は120名に増加。

- 単価の高い新設コースが好評で、一人当たりの月謝単価も向上。

- 買収前は800万円程度だった塾長報酬(年収)が、買収後3年で1500万円を超えるまでに成長。

成功の要因: A氏の成功は、元々のバイタリティーが一番の要因ですが、教育に対する哲学が一本筋が通っていて、説得力があります。その息吹を教室展開のたびごとに新教室長に植え付けているため、サービスの質低下があまりありません。また、講師のパワーが素晴らしいです。国立大学の講師を多く採用していて尚且つ出店もドミナント形式ですから、ヘルプ業務に向かわせることが出来るなど、効率的にリソース配分をしているのがわかります。

【事例2】異業種からの参入、特に講師のコスト削減を一気に進め成功を収めたB氏

B氏は元々全く異なる業種の方でした。実はそのことも最近知ったぐらいなのですが、本当全然関連性のない全くの異業種でした。すでに業務開始から5年以上経過していますので、今では学習塾のオーナー業務が板についてきた自負もあるようです。

選ばれた立地は、少々競争の激しい立地でしたが、いち早く「差別化」を図っていくことを推進していきました。差別化がそのまま講師のコスト削減に直結するよう手法を選んで成功しています。

初期から2年目、3年目の状況:

- 生徒数:約30~40名

- 専門性:高校生向けのタブレットメインの個別指導に切り替える決断

- 強み:独自のオンライン指導ノウハウと業務の簡素化を推進

- 課題:指導できる科目に限りがあり、収益の柱が単一

B氏の戦略と実行:

- 思い切った講師コスト削減: 講師1名に対して生徒は2名までの手法でしたが、これを講師1名:生徒はN名という方式に一気に舵取り変更をしました。

- 教材・カリキュラムの拡充: ユニークなオンライン教材を使うことで、生徒の学習進捗の管理が自動で実施できるようになりました。同時に、学習プランを提供が紙ベースではなくオンラインで双方向で確認できるようにしました。

- 広報戦略の多様化: 高校生への商品アピールに力を入れることで、単価が上昇し、尚且つ問い合わせのも高校生からの引き合いが強くなっていきました。

- サブスクリプション型サービス導入: 月謝制に加え、特定の学習プログラムや情報提供を目的としたサブスクリプション型サービスを導入し、安定的な収益源を確保。このときに、独特のキャッチフレーズを使うことで、口コミ拡大に成功しています。

施策変更の成果:

- 運営5年で生徒数のアベレージが50名弱に増加。

- 高校生メインのサービス展開で、顧客単価も向上。

- B氏の年収は900万円を超え、さらに拡大基調。

成功の要因: B氏の成功は、一言で言うと計算から成り立った収益シミュレーションを断行できる心の強さです。差別化をはかるために、それまでの伝統的な1:2個別指導から一気に舵を切り替えたことで、講師不足であるとか、人件費の課題解決が同時進行で進んでいきました。また、異業種からの参入でしたが、独自の視点を教室運営に活かし、徹底的にシミュレーションをして実行するという経営方式で、軌道に乗せています。今では事業の安定性と成長性を高めることに成功しました。

実は今2教室目を視野に動いています。

買収における注意点とリスクヘッジ

買収には大きなメリットがある一方で、当然ながらリスクも存在します。これらのリスクを理解し、適切に対処することが成功への鍵となります。

1. 簿外債務・偶発債務のリスク

DD(財務デューデリジェンス)を徹底し、帳簿に記載されていない債務(例:未払いの残業代、訴訟リスク、未計上退職給付引当金など)がないかを確認することが重要です。

2. 生徒・講師の流出リスク

買収後、生徒や講師が不安を感じて退塾・退職してしまうリスクがあります。買収前から売却側と密に連携し、円滑な引き継ぎを計画し、買収後も生徒や講師とのコミュニケーションを密に取ることで、信頼関係を維持・構築することが重要です。

これは、適宜アナウンスメントが必要となりますが、事務的になりすぎない、誠意ある文章を書くことが出来れば、結果流出や退職のリスクは大きく軽減されます。

生徒も保護者も講師も皆人間ですから、譲渡をするオーナーや教室長、塾長、及び買い手の新オーナーや新教室長が連名で心の通ったメッセージを送ることが大切です。

3. ブランドイメージの毀損リスク

既存の塾のブランドイメージを損なわないよう、買収後の運営方針や指導内容について慎重に検討する必要があります。急激な変更は、生徒や保護者の不信感を招く可能性があります。

4. シナジー効果の未達リスク

買収によるシナジー効果(相乗効果)が期待通りに得られないケースもあります。買収前に綿密な事業計画を立て、どのようなシナジーを生み出すか具体的に検討しておく必要があります。

クロスマ(CROSS M&A)が提供するサポート

学習塾・習いごと教室専門のクロスマ(CROSS M&A)は、買収を検討されている皆様を多角的にサポートします。

1. 買収戦略の立案とアドバイス

お客様のM&Aの目的、希望条件、予算などをヒアリングし、最適な買収戦略を共に立案します。

2. 厳選されたM&A案件のご提案

独自のネットワークと情報網を駆使し、非公開案件を含む多数の学習塾・習いごと教室の買収案件の中から、お客様の条件に合致する厳選された案件をご紹介します。

3. 企業価値評価とデューデリジェンスのサポート

専門的な知識に基づき、買収対象の適正な企業価値を評価します。また、財務、法務、事業に関する詳細なデューデリジェンスをサポートし、リスクの洗い出しと評価を行います。

4. 条件交渉から契約締結までの一貫サポート

売却側との条件交渉を代行し、お客様にとって有利な条件でのM&Aが実現するよう尽力します。また、基本合意書、最終契約書などの作成・確認もサポートします。

5. PMI(統合)に関するアドバイスと業務補助、ツール作成補助

買収後の円滑な事業統合に向けたアドバイスや、業務補助、ツール作成補助など必要に応じてスピーディに行い、買収後の成功を後押しします。

クロスマは、単にM&Aを成立させるだけでなく、お客様が買収を通じて真に事業を成長させ売上の立て方やコストカットの具体策提示など、アフターフォローとアフターサービスに力を入れています。

まとめ:学習塾買収で描く、年収1000万円超えの未来

学習塾・習いごと教室の買収は、経験やノウハウを持つ方にとって、高年収を実現するための有力な選択肢です。ゼロから始めるよりもリスクを抑え、短期間での事業拡大が見込めるため、効率的な経営を可能にします。

もちろん、成功のためには、買収対象の見極め、適正な企業価値評価、そして買収後の丁寧な統合が不可欠です。これらのプロセスを独力で進めるのは困難ですが、クロスマのような学習塾・習いごと教室専門のM&A仲介会社を活用することで、リスクを最小限に抑え、成功への確実な道筋を描くことができます。

もしあなたが、自身の教育に対する情熱とビジネスセンスを活かし、学習塾経営で高年収を目指したいとお考えであれば、ぜひ一度クロスマにご相談ください。あなたのM&Aを成功させ、理想の未来を共に築き上げるお手伝いをさせていただきます。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

関連記事

2026年01月12日

学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト

#2026年

#事業承継

#個別最適化

#入試対策

#公教育補完

#地域コミュニティ

#学習塾

#教育改革

#新時代開幕

#次世代経営

2025年12月26日

AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~

#AI指導

#EdTech

#M&A

#アダプティブラーニング

#コスト削減

#個別最適化

#塾経営

#学習塾

#教育ビジネス

#買収

2025年12月23日

買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い

#M&A

#事業承継

#収益開園

#塾経営

#学習塾買収

#投資回収

#教室運営

#早期収益化

#生徒集客

#経営戦略