小学生向け学習塾の料金相場を徹底解説!我が子に最適な学習環境を見つけるには?M&Aの参考にも!

小学生のお子様をお持ちの保護者の皆様、お子様の学力向上や学習習慣の確立のために、学習塾の利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、「一体いくらくらいかかるの?」「どんな塾があるの?」と、その料金相場や種類についてお悩みの方も少なくないはずです。

本記事では、学習塾運営が15年以上になり、M&A仲介で数多くの学習塾を見てきたCROSS M&A(通称クロスマ)が、小学生向け学習塾の料金相場を徹底的に分析しました。

個別指導、集団指導、そしてその他の学習形態ごとの費用感やメリット・デメリットを詳しく解説し、お子様にとって最適な学習環境を選ぶためのヒントを提供します。今回は、中学受験を目的としない、一般的な学校補習型の学習塾に焦点を当ててご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

そして、この記事は「学習塾をM&A(買収)で開始しようと考えている方」にとっても非常に有効な情報となります。

1. 小学生向け学習塾、なぜ今必要とされているのか?

デジタル化が進み、情報があふれる現代社会において、学習の機会は多様化しています。しかし、その一方で、学校だけでは補いきれない学習ニーズも増大しています。

学習習慣の確立と基礎学力の定着: 小学生のうちに自ら学ぶ習慣を身につけ、基礎学力をしっかりと定着させることは、その後の学習の土台となります。学校の授業だけでは理解が追いつかない、あるいはもっと深く学びたいというお子様にとって、学習塾は強力なサポートとなります。

家庭学習のサポート: 共働き世帯が増加する中、お子様の家庭学習を十分にサポートできないという声も少なくありません。学習塾は、宿題のサポートや予習・復習の習慣づけを通して、家庭学習の質を高める役割も果たします。

学習意欲の向上と成功体験: 塾で理解が深まり、テストで良い点が取れるといった成功体験は、お子様の学習意欲を大きく向上させます。また、少人数制や個別指導であれば、お子様一人ひとりの理解度に合わせてきめ細やかな指導が受けられるため、苦手意識を持つ前に克服できる可能性も高まります。

【実例(実話)】

学習塾を運営していてわかるのは、明らかに「小学生の保護者からの問い合わせ」が増加しているということです。

そして、保護者からいただく一つのキーワード。これが特に学習塾をM&Aで獲得しようと考えている方にとって運営を握る一つのカギ(※カギは一つではなく、何個もありますが、その中の一つ)としてインプットしていただけるでしょう。

「私が教えられたらいいんですが、パートもあるし、内容が難しくなってますよね」

↑ ↑ ↑

これです。

・教えてあげたいけれど、仕事がある

・小学校の内容が難しくなっている

小学校の生徒さんを3つのカテゴリに分けて

・1~2年生

・3~4年生

・5~6年生

とすると、一番多いのが、5~6年生、次いで3~4年生です。4年生、5年生、6年生では、中学受験の需要もあるため、とりわけ多くなります。

2. 小学生向け学習塾の料金相場:形態別の徹底比較

小学生向け学習塾の料金は、その形態によって大きく異なります。ここでは、「個別指導」「集団指導」「その他(オンライン学習、タブレット学習など)」の3つの主要な形態に分けて、それぞれの料金相場と特徴を詳しく見ていきましょう。

2-1. 個別指導塾の料金相場と特徴

料金相場:

- 月謝: 15,000円~40,000円程度(週1回60分~90分の場合)

- 入会金: 0円~30,000円程度

- 教材費: 年間2,000円~20,000円程度(※受講教科数によって異なります)

- 維持管理費・施設利用料: 月々1,000円~4,000円弱程度

※指導時間、講師の質(学生講師かプロ講師か)、地域によって変動します。

特徴:

- メリット:

- オーダーメイドの学習計画: お子様の理解度や進度に合わせて、カリキュラムを柔軟に調整できます。苦手分野の克服や得意分野のさらなる伸長に最適です。

- きめ細やかな指導: 講師がお子様一人ひとりの表情や反応を見ながら、丁寧に指導を行います。質問しやすい環境で、疑問をすぐに解消できます。

- 学習習慣の定着: 宿題の管理や学習計画の立て方など、学習習慣の確立をサポートしてもらえます。

- 保護者へのフィードバック: 定期的に学習状況や進捗が報告され、安心して任せることができます。

- 自立学習の促進: 質問の仕方や課題解決能力など、自ら学ぶ力を育むサポートも期待できます。

- デメリット:

- 費用が高め: 他の形態と比較して、月謝が高くなる傾向があります。

- 講師との相性: 担当講師との相性が学習効果に大きく影響します。

- 競争意識の希薄化: 他の生徒との競争がないため、競争意識が芽生えにくい場合があります。

【CROSS M&A(通称:クロスマ)の視点】:

個別指導塾は、設定や組み合わせの自由度が高いです。その高いカスタマイズ性から、特に学習に苦手意識を持つお子様や、特定の科目だけを徹底的に伸ばしたいと考える保護者からの需要が非常に高いです。

M&Aの現場でも、個別の指導ノウハウや質の高い講師陣を抱える塾は、安定した収益源として高く評価される傾向にあります。生徒一人ひとりに合わせた指導は、顧客満足度を高め、口コミによる新規生徒獲得にも繋がりやすいのが特徴です。

2-2. 集団指導塾の料金相場と特徴

料金相場:

- 月謝: 8,000円~25,000円程度(週1回~2回、60分~90分の場合)

- 入会金: 0円~20,000円程度

- 教材費: 年間3,000円~25,000円程度

- 維持管理費・施設利用料: 月々500円~3,000円程度

※クラスの人数、授業時間、地域によって変動します。

特徴:

- メリット:

- 費用が比較的安価: 個別指導に比べて、費用を抑えることができます。

- 競争意識の醸成: クラスメイトと切磋琢磨することで、学習意欲が高まります。

- 集団での学習能力: 他の生徒との協調性や、集団の中で学ぶ力が養われます。

- 学習ペースの確立: カリキュラムに沿って進むため、計画的に学習を進めることができます。

- 多様な視点: 他の生徒の質問や意見を聞くことで、新たな視点や気づきを得られることがあります。

- デメリット:

- 画一的な指導: 個々のお子様の理解度に合わせたきめ細やかな指導は難しい場合があります。

- 質問しにくい環境: 大人数の中で質問することに抵抗を感じるお子様もいます。

- 苦手分野の放置: 理解できないまま授業が進んでしまうと、苦手意識が深まる可能性があります。

- 振替が難しい場合がある: 欠席した場合の振替対応が個別指導よりも制限されることがあります。

【CROSS M&A(通称クロスマ)の視点】:

集団指導塾は、そのコストパフォーマンスの高さと、集団での学習を通じて得られる競争意識や協調性から、幅広い層の生徒に支持されています。一方で、集団授業を経験されて、馴染まない生徒さんは、別の道を辿ることが多いようです。

M&Aの観点からは、大規模な生徒数を抱えやすく、安定したキャッシュフローを生み出しやすいという魅力があります。また、標準化されたカリキュラムと指導ノウハウは、多店舗展開や事業拡大を目指す企業にとって、効率的な運営を可能にする強みとなります。

2-3. その他の学習形態(オンライン学習、タブレット学習など)の料金相場と特徴

近年、テクノロジーの進化により、学習塾以外の多様な学習形態が登場しています。

料金相場:

- オンライン個別指導: 月額10,000円~30,000円程度(個別指導塾と同様かやや安価な傾向)

- オンライン集団授業: 月額5,000円~15,000円程度(集団指導塾と同様かやや安価な傾向)

- タブレット学習教材: 月額2,000円~5,000円程度

- 通信添削教材: 月額1,500円~4,000円程度

特徴:

- メリット:

- 場所を選ばない学習: 自宅や外出先など、どこでも学習できます。

- 時間の融通が利く: 自分のペースや都合に合わせて学習時間を設定できます。

- 費用を抑えられる: 教室型の塾に比べて、比較的安価なものが多いです。

- 最新の学習コンテンツ: AIを活用した個別最適化学習や、アニメーションを使った分かりやすい解説など、最新の技術が導入されています。

- 多様な教材: 映像授業、問題演習、デジタルドリルなど、様々な形式の教材にアクセスできます。

- デメリット:

- 自己管理能力が必要: 自律的に学習を進める力が求められます。

- モチベーション維持の難しさ: 講師や他の生徒との直接的な交流がないため、モチベーションの維持が難しい場合があります。

- 質問のしにくさ: 対面での質問に比べて、疑問点の解消に時間がかかることがあります。

- 集中力の維持: 自宅での学習環境によっては、集中力が途切れやすいこともあります。

【CROSS M&A(通称:クロスマ)の視点】:

オンライン学習やタブレット学習は、場所や時間の制約を受けない学習スタイルとして、今後も市場の拡大が見込まれています。

M&Aにおいては、質の高いコンテンツや独自の学習システム、効果的なデータ分析機能を持つプラットフォームが注目されます。

特に、個別最適化された学習を提供できるAI技術や、学習者のモチベーションを維持するための仕組みを持つ企業は、高い評価を受ける可能性があります。既存の学習塾がオンライン部門を強化するために、これらのプラットフォームをM&Aで取得するケースも増えてくるでしょう。

【クロスマ 総評】

まず、個別指導塾と集団塾は、うまく棲み分け状態にあると感じます。成績がかなりの上位陣は集団塾を選び、集団に通っていたけれどいまいち合わなかった、進むスピードが早すぎた、という具体的な理由があったり、勉強が苦手なお子さんは、個別指導塾を選ぶ傾向です。

そして、今やオンライン授業とかタブレット形式の授業は、個別指導塾も集団塾もその商品ラインナップの中に取り込んであることが圧倒的多数のため、選択は2つに一つぐらいにとらえていいでしょう。

つまり個別指導塾か集団塾かです。

もしお子さんを塾に入れようとした場合は、どちらも体験授業を受けてみてお子さんにマッチするほうを選択されるといいでしょう。一点だけ注意点としては、料金の多寡だけで集団塾を選択するという流れは、かえって将来高コストになってしまう可能性がありますので、

・わが子の学力が集団でついていけるかどうか

・集団でなじむかどうか

この2つをしっかりとみてあげるといいと思います。

M&Aを考えていらっしゃる方には、経営手法が似ているようで違いますので、やはり状況をよく把握されて運営開始後をイメージして、自分に合ったほうが選択するといいです。

コストとして大きいのは、「家賃」と「人件費」です。

この2つを一気に解決するのは、オンラインに特化した学習塾、またはオンライン対応ができる仕組みをもった学習塾ということになります。

ただこれも保護者との面談でいろいろとヒントをいただくことになると思うのですが、今、子供の学力が二極化されていて、その差がだんだんと拡大している現実があります。

本当にわかりやすい授業を求める声が増加するのは必然の流れですので、形式よりも「わかる授業」「できるようになる授業」とは何だろうと自問自答されつつ、生の現場を感じ取っていただければ幸いです。

3. 我が子に最適な学習塾を見つけるためのポイント

小学生のお子様にとって最適な学習塾を選ぶためには、料金相場だけでなく、お子様の個性や学習スタイル、家庭の状況などを総合的に考慮することが重要です。

3-1. お子様の性格と学習スタイルを把握する

- 集中力はどれくらい持続するか?

- 質問を積極的にできるタイプか?

- 競争することで伸びるタイプか、マイペースに学びたいタイプか?

- 苦手なことにも粘り強く取り組めるか?

内向的なお子様には個別指導、競争が好きな積極的なお子様には集団指導が向いているなど、お子様の特性に合った学習形態を選ぶことが大切です。

ここのテーマは昨今の重要テーマの一つです。

【実例(実話】

「・・・実は、小学校の高学年から学校になかなか行けなくなってしまって」

「パニック障害で、音とかがダメみたいなんです。特に雷になると・・・」

「ADHD(注意欠如、多動症)と診断されていて・・・」

今、とても多いです。

通称:クロスマが運営している学習塾の教室すべてに不登校になっている子とか、何かしら診断されている子が通われています。

今年とか、一昨年だけの現象ではありません。毎年です。

特に2020年以降は増加傾向で、減る傾向にはないです。

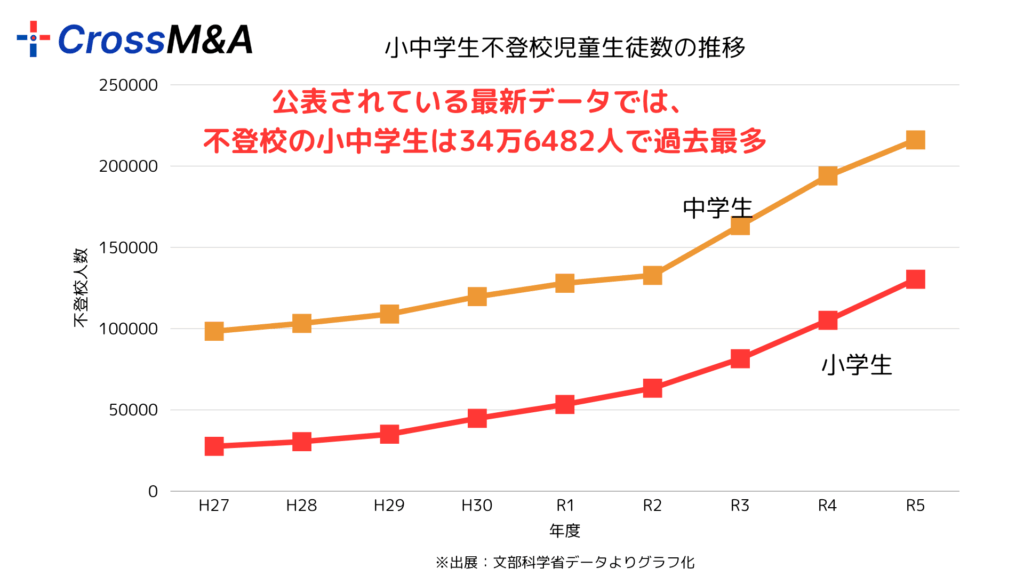

↑ こちらのグラフは、文部科学省の令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要にあるデータをグラフ化したものです。

不登校になってしまう背景はいろいろ複合的にあると思います。

このグラフが右肩上がりになっていて、しかも増加のスピード、率が尋常ではないことは一目瞭然です。

しかしながら、こういう子たちにも平等に教育機会を与えていく!

こういう使命感を持ちたいものです。

3-2. 学習の目的を明確にする

- 学校の授業についていけるようにしたいのか?

- 特定の科目の苦手克服が目的か?

- 学習習慣を身につけさせたいのか?

- 自宅学習のサポートが主な目的か?

目的によって、選ぶべき塾の種類やカリキュラムが異なります。漠然と「成績を上げたい」ではなく、より具体的な目標を設定しましょう。

3-3. 予算を設定し、無理のない範囲で検討する

前述の料金相場を参考に、家庭の経済状況に合った予算を設定しましょう。無理をして高額な塾に通わせても、継続が難しくなれば意味がありません。長期的に続けられるかどうかも重要な視点です。

3-4. 複数の塾を比較検討し、体験授業を活用する

気になる塾がいくつか見つかったら、積極的に資料請求や説明会に参加し、可能であれば体験授業を受けさせましょう。実際に足を運び、教室の雰囲気や講師の指導方法、他の生徒の様子などを肌で感じることが大切です。お子様自身が「ここなら頑張れそう!」と感じるかどうかも非常に重要です。

3-5. 送迎や通塾の負担を考慮する

塾の場所が自宅から遠すぎたり、送迎が困難であったりすると、通塾自体がストレスになる可能性があります。お子様の負担にならない範囲で、通いやすい場所にある塾を選ぶことも大切です。オンライン学習であれば、この点はクリアできますが、自宅での集中できる環境作りが課題となります。

学習の目的は、それぞれのご家庭で微妙に異なります。

学習塾に期待するものは、「成績を上げること」だけではないということが、現場に従事しているとよくわかります。

当然ながら、学習塾ですので学習を修めることが基本なのですが、自立性・自発性を高めたい、学習の習慣づけをさせたい、各種検定(英検や漢検、数検、プログラミング検定など)の合格を目標に定めたい、学校の復習を中心に授業をやってほしい、予習型、先行学習で先に進めていってほしい・・・などなど、保護者のご要望は多岐にわたります。

基本的にはその要望を忠実に守っていくことも重要です。

4. 学習塾業界の動向とM&Aの視点:CROSS M&Aが読み解く未来

学習塾業界は、少子化という大きな課題に直面しながらも、多様なニーズに応える形で進化を続けています。CROSS M&A(通称:クロスマ)が日頃から多くの学習塾のM&A案件に携わる中で見えてくるのは、以下のような動向です。

個別指導塾のニーズの高まり: 画一的な教育では対応しきれない個別の学習ニーズに対応できる個別指導塾は、今後もその需要を伸ばしていくと予想されます。特に、学習効果の可視化や生徒一人ひとりの進捗管理を徹底する塾は、保護者からの信頼を獲得しやすいでしょう。M&Aにおいては、質の高い講師の確保や、指導ノウハウの体系化が進んでいる塾が評価されます。

オンライン教育との融合: コロナ禍を経験し、オンライン学習の有効性が広く認知されました。今後は、教室型とオンライン学習を組み合わせたハイブリッド型の学習塾が増加すると考えられます。オンラインでの個別指導や、自習をサポートするオンラインツールなど、テクノロジーを活用したサービス展開がM&A市場でも注目されています。既存の塾がオンライン化を加速するために、IT技術を持つ企業を買収するケースも増えています。

EdTech(教育×テクノロジー)の進化: AIを活用したアダプティブラーニング(個別最適化された学習)や、VR/AR技術を用いた没入感のある学習体験など、EdTechの進化は学習塾のあり方を大きく変える可能性を秘めています。M&Aにおいては、これらの先進技術を保有するスタートアップ企業や、教育データの分析に強みを持つ企業が、既存の大手学習塾グループに組み込まれることで、新たな価値創造が期待されます。

地域密着型と専門特化型塾の共存: 大手のチェーン塾が全国展開を進める一方で、地域に根ざしたきめ細やかな指導を行う個人塾や、特定の科目や学習障害に特化した専門塾も存在感を放ち続けます。それぞれの強みを活かしながら、連携や提携を進めることで、より多様な学習ニーズに応えられるようになります。M&Aにおいては、地域でのブランド力や独自の指導メソッドを持つ小規模塾が、大手グループに加わることで、事業規模の拡大とサービスの多様化を図る事例も見られます。

少子化への対応と事業承継: 少子化は学習塾業界にとって避けて通れない課題です。しかし、だからこそ、生徒一人あたりの単価向上や、質の高いサービス提供による顧客満足度の向上、そして既存の生徒の定着率を高めることが重要になります。また、経営者の高齢化による事業承継問題も顕在化しており、M&Aは円滑な事業承継の手段としても活用されています。優良な教育ノウハウやブランドを次世代に引き継ぐために、M&Aが重要な役割を担っています。

5. まとめ:お子様の未来を拓く学習塾選びのために

小学生向け学習塾の料金相場は、個別指導、集団指導、オンライン学習など、その形態によって大きく異なります。費用面だけでなく、お子様の個性、学習目的、家庭の状況などを総合的に考慮し、複数の塾を比較検討することが、お子様にとって最適な学習環境を見つけるための鍵となります。

CROSS M&Aは、学習塾業界のM&Aを数多く支援する中で、質の高い教育サービスの提供が、持続的な成長の源泉であることを常に実感しています。お子様が楽しく、そして効果的に学べる場所を見つけることは、お子様の未来を拓く大切な一歩となるでしょう。

本記事が、皆様の学習塾選びの一助となれば幸いです。お子様の可能性を最大限に引き出す学習塾との出会いを応援しています。

同時に、学習塾をM&Aで買収検討されている方にとっても、参考にしていただける内容を心がけて記載しました。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日

学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト

#2026年

#事業承継

#個別最適化

#入試対策

#公教育補完

#地域コミュニティ

#学習塾

#教育改革

#新時代開幕

#次世代経営

2025年12月26日

AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~

#AI指導

#EdTech

#M&A

#アダプティブラーニング

#コスト削減

#個別最適化

#塾経営

#学習塾

#教育ビジネス

#買収

2025年12月23日

買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い

#M&A

#事業承継

#収益開園

#塾経営

#学習塾買収

#投資回収

#教室運営

#早期収益化

#生徒集客

#経営戦略