学習塾の譲渡で中学受験対応ができる場合の価値増加

まずは、「中学受験」の現状についてわかりやすく説明いたします。

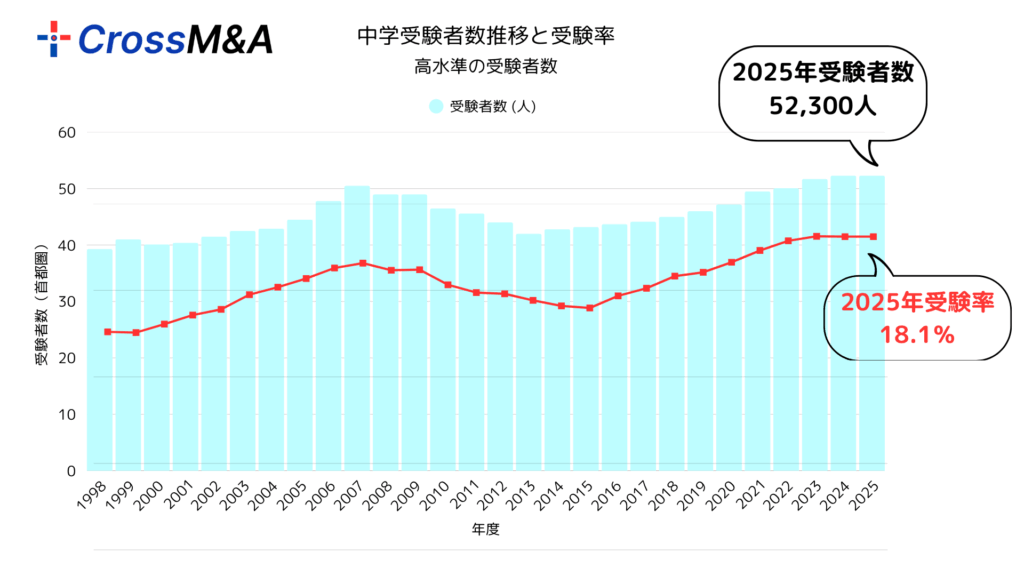

↑ まず初めに上記のグラフ「中学受験者数推移と受験率」の説明と、「何故?中学受験熱が再燃してきたのか」というところを深い背景として知っていただくための説明をいたします。こちらは、首都圏模試センターの資料を参考にて作成しました。

中学受験者数推移と受験率

【重要】なぜ?中学受験熱が再燃してきたのか、その背景説明

ここから先の内容は非常に重要です。

中学受験の利用者が増加してきた背景は複合的要素があると思いますが、実際、中学受験は子供の意志だけで進行するものはないということを前提に考えてみましょう。

そうです。

大学受験や高校受験は子供の意志がかなり尊重されます。

しかし中学受験は、小3、小4ぐらいからスタートすることが多いのです。

つまり、子の意志というよりもどちらかというと「親の意志」であることを中心に考えてみると、答えが見えてくると思います。

また、このような複合背景によって、結果、入試は楽ではないという流れがある以上、学習塾や習いごと教室の必要性は増すのです。

それでは重要事項を是非ご確認ください。

大学入試の定員厳格化

①2018年、早稲田大学の入学者が大幅減

【理由】→文部科学省の通達

収容定員8000人以上の大学は平成30年度より入学者を1.10倍未満に抑えるよう通達がされました。(27年度までは1.20倍未満)

超過してしまうと国からの補助金が減額されるという事態が発生したのです。

【事例】2018年に日本大商学部の定員119%で、最終的に6億円の補助金が没収されました。

その結果、

早稲田大学→合格者数減(2000名の減少! ➡ 倍率増の学部が増える

このような事態になり、他の大学も追随する流れとなったのです。

実際のところ、私立大学で補助金なしで運営できるところは、ほとんどないのではないでしょうか。

(例)早稲田大学で100億円前後は必要と言われています。

この2018年の件があってから、大学入試に対しての楽観論が薄らいできました。(少子化だから楽じゃないのかという楽観論)

実はこの措置の大義名分としては、地方の活性化のため都市部大学定員の厳格化していこうというものがあったのですが、その部分よりも「大学入試の定員が大幅削減!」というニュースのほうが一気に拡散していったのです。

新型コロナの蔓延

②2020年に世界中に新型コロナが蔓延

ここで浮彫りになったのが、コロナ過における学習対応の格差という面です。小中高によって設備の差が露見した形になり、これも当時はよくニュースでやっていました。

私立校はオンラインなどの対応で素早い授業再開、一方の公立校ではオンラインや授業再開の対応の遅れも指摘されたのがこの時期です。

教育改革の進行は、コロナであれ突き進める!という強い意志が現実化

③同時期の教育改革(新学習指導要領)がコロナ禍で起こり小中高と大きなあおりを受けることに。

当時は、寝ても覚めても「コロナ」ばかりで、多くの医療関係者や政治家などが対応策を日々進行しようと躍起になっていました。緊急事態宣言が発令され、学校が休みになっても「教育の手は止めない、その改革は止めない」という強い意志を感じた方も多いことでしょう。

実際、

2020年度小学校→2021年度中学校→2022年度高校と、予定通り新学習指導要領実施が行われました。模試はその前年よりも平均点は15点ほど高く作られたように感じます。

また入試においても出題範囲が少し減少しました。

まだまだコロナ禍進行中の最中、2021年1月から入試が変わる

④同時に大学入試のセンター試験は2020年1月を最後に

2021年1月実施分から「大学入学共通テスト」に変更されました。この内容は想定以上のものでした。さらにその後の大学入学共通テストは、難しい!の一言で高校側も予備校も生徒も保護者もこの強気の方針と政策を受け入れざるを得なくなったのです。

・初年度2021年1月実施・・・(英語が難化=単語数の急増)

・2年目2022年1月実施・・・(数1A平均過去最低点)

・3年目2023年1月実施・・・(実施教科のうち4科目が過去最低)

・4年目2024年1月実施・・・(大学入試史上、最高難易度の英語)

・5年目2025年1月実施・・・(化学は東大レベルではと言われる)

↑ この事実、皆さんはどう思われますか。実際、少子化だから楽になるだろうという、一部の人がまことしやかに言っていた内容は悉く裏切られ、大学入試は狭き門となり、ランク下げの受験者が多くなったのです。

(河合塾では、かつてのBランクは今では、Dランクと明言!)

↓

情報通の保護者は、中学受験に流れるようになりました。さらには、学習指導要領の変化により大学入試までを見据えた学習環境提供の期待も多くありました。

大学入試全体で一般入試の難化と指定校推薦、総合型選抜の割合が高まったことで、難関大学の推薦枠や合格実績を持つ学校への注目が高まりました。

また、中高一貫校入試の人気、大学系列中学の入試人気が高まりました。

中高一貫入試人気の背景は高校入試にとらわれずじっくりと大学入試へ向けての学習に取り組める点、大学系列中学入試の人気背景は、大学付属校ならば内部進学によって更に大学入試に有利に働く想定がありました。当然ながら、難関大学入学までを意識して、難関私立大学付属校の中学受験人気も続いています。

【保護者様の生の声】

・大学受験のニュースをテレビとかで見て、昔と比べて相当大変なのを知ったんです。ですから今のうちに大学付属の学校に行かせたほうが楽かなと思いまして・・・

・姪っ子が共通テストを受けて、歯が立たなかったと言ってました。小学校中学校とうちの子とよく遊んでましたが学校ではすごく優秀な子だったのです。でもこんなことになってしまって・・・

実際このような生の声が上がるぐらい、今は多くの保護者が子の先行きを心配しながら、戦略を立てている様相です。

さて、ここまでで、中学受験がそれなりに盛り上がる市場になっていることと、なぜここまで受験率が上がってきたのかの理由が明確になりました。

中学受験対応塾がM&A市場で高評価を得る理由

- 収益性の高さと安定性:

- 単価の高さ(通常授業料に加え、季節講習、特訓、教材費など)。

- 長期的な顧客関係(小学校低学年から通塾するケースも)。

- 景気変動に左右されにくい傾向(教育への投資意欲の高さ)。

- ブランド力と集客力:

- 合格実績が築くブランドイメージと信頼性。

- 口コミによる高い集客効果。

- 特定の地域における強固な地位。

- 人材の専門性とノウハウ:

- 中学受験に特化した指導経験を持つ講師の希少性。

- 各学校の出題傾向分析、カリキュラム作成、教材開発ノウハウ。

- 最新の入試情報や併願戦略に関する知見。

- 将来性と成長性:

- 中学受験層の一定の増加傾向(公立中高一貫校の人気など)。

- 保護者の教育意識の高まり。

- 新たな教育サービス(オンライン、探求学習など)との親和性。

上記のように書きますと、ビジネスビジネスしているように感じられると思いますので、ここでまた事例をお伝えします。

一言で言うと、中学受験の生徒さんは、非常に高単価になります。

それが故にそのノウハウがある学習塾の買収はとても高いメリットがあり、なおかつ譲渡する側のオーナーもその点を強味として伝えることが出来るでしょう。

【実例】

中学受験は非常にハードです。子どもだけが戦うのではなく親子で戦うイメージをもってください。そして中学受験は親手動であることが多いのです。

したがって、わが子を塾に通わせ、どんなカリキュラムで学ばせ、どのぐらいの頻度で通塾させて、どの教科をやらせるのかは、ほとんどが保護者判断になります。

たくさんある事例の中で2つ紹介します。

①SAPIXの補習授業をやってほしい

SAPIXは非常にレベルが高い授業を実施します。そこでついていくためには、ただの一日も遊ぶ余裕がないぐらいのものです。進め方は解説がない問題をどんどん与えられて解いていきます。だいたい3年間で段ボール箱10箱分ぐらいです。

そんなハードな内容ですので、SAPIXの授業についていけなくなってしまう子も多くいるのです。

そして個別指導なの塾で「サピの補習はやってもらえますか」というケースが生まれてきます。SAPIXで毎月8~9万円、個別指導塾で3~5万円 このようにコストをかけてでも合格したいという強い願い、それが保護者にあるのです。

②週3回、4回の通塾はふつうで、テキストの量も半端じゃない

中高生の平均通塾週回数よりも中学受験をする小学生のほうが多いです。中学受験となると通常は4科目受験ですので、週3回とか4回などはザラであり、それがむしろ普通と言えます。

例えば小4の生徒さんが、学校補習として塾通いするときにはどれぐらい通うでしょうか。週1回とか、多くて2回ぐらいではありませんか。

そしてテキストも1~2冊です。

しかし小4であっても、中学受験対策として塾通いするときには、週3回から4回が普通です。そして、テキストの量も冊数で言えば、算数で6冊、国語で6冊、理社で4冊ぐらい。合計16冊とか、これも普通です。

こちらはもはや事例というより、ほとんどがそうなるのでデフォルト路線と言ってもいいぐらいです。

ここまで書きますと、

なんとなく中学受験対応塾は付加価値が高そうだというのが印象としておわかりいただけたかと存じます。

そうすると今度は・・・

「自分は中学受験を経験していないのに対応できるだろうか?」という不安が頭をもたげるかもしれません。

中学受験の内容は確かに通常の小学生の教える補習的な内容とは全く違いますので、講師の存在が大きくなります。

しかし、それは中学受験経験者を講師として雇うことはさしてハードルは高くありませんのでご安心ください。

あとはマネジメントです。

これも中学受験を経験していなければ・・・と考える必要は全くありません。このように申すアドバイザーも中受経験はありません。

ありまえんが、十分に保護者と生徒をサポートできますし、どちらかというと中受の生徒さんは得意です。

価値増加に直結する中学受験対応塾の具体的な強み

- 強固な顧客基盤とロイヤルティ:

- 生徒と保護者との信頼関係の構築。

- 卒塾生からの紹介や下の子の入塾など、継続的な顧客獲得。

- 口コミが強い力を持つ市場。

- 確立された指導メソッドとカリキュラム:

- 合格実績に裏打ちされた体系的な学習プログラム。

- 生徒の学力段階に応じたきめ細やかな指導体制。

- 教材開発力と効果的な学習サイクル。

- 質の高い講師陣の確保と育成:

- 中学受験指導経験豊富なベテラン講師の存在。

- 新任講師へのOJTや研修制度の充実。

- 講師の定着率の高さとモチベーション維持。

- 情報収集力と戦略立案能力:

- 各中学校の入試傾向、募集要項、学校説明会などの最新情報。

- 生徒個々の学力・志望校に応じた最適な併願戦略の提案。

- 保護者へのカウンセリング能力。

- 収益性を示す財務状況:

- 高水準の売上高と営業利益率。

- 安定したキャッシュフロー。

- 適切な設備投資と運転資金のバランス。

まず、近所に学習塾があれば、リサーチをしてみるといいかもしれません。小学生の対応塾はそれなりにあります。しかしながら、それらの塾が全部「中学受験」を対応しているかというとそうではありません。

大学受験で医学部を目指すとなれば、やはりそれなりの専門性が必要なように、中学受験でも専門性が必要です。

こう考えてほしいです。

一つは、対保護者のためにはオーナー、または教室長が対応することになりますのでその知識習得と仕組みを知っておくことが肝要です。

もう一つは、講師です。講師が指導できるのであれば、中学受験の生徒は受け入れることが出来ます。そうすると、普通の小学生よりもはるかに高単価の顧客になります。

譲渡を成功させるための準備とポイント

- 明確な事業計画の策定:

- 中学受験部門の強み、今後の成長戦略、M&A後の展望を具体的に示す。

- 財務状況の詳細な分析と改善策。

- 強みの可視化と資料作成:

- 合格実績、生徒数推移、在籍期間、単価などをデータで示す。

- 独自の指導ノウハウ、カリキュラム、教材の魅力を伝える。

- 講師陣のプロフィールや育成体制を明示。

- 適切な価値評価と交渉:

- 中学受験対応によるプレミアムを考慮した企業価値評価。

- 譲渡側と譲受側双方のメリットを最大化する交渉戦略。

- 専門家(M&A仲介会社、税理士、弁護士など)の活用。

- デューデリジェンスへの対応:

- 財務、法務、事業、人事など各側面からの調査への協力。

- 中学受験に関する特有のリスク(例えば、特定の講師への依存度など)の説明。

中学受験対応塾を譲渡する際の注意点と課題

- 特定の講師への属人化リスク:

- カリスマ講師に依存しすぎている場合、その講師の退職が事業価値を大きく損なう可能性。

- ノウハウの言語化、仕組み化の重要性。

- 情報漏洩のリスク:

- 生徒や保護者情報、入試情報などの機密保持の徹底。

- M&A交渉段階での情報管理。

- 競合環境の変化への対応:

- 新規参入、大手塾の動向、オンライン教育の台頭など。

- M&A後の競争力維持のための戦略。

- 簿外債務や潜在リスクの確認:

- 未払賃金、訴訟リスク、契約問題など、譲渡後に問題となりうる要素の有無。

- 適切に開示し、買い手の不安を解消する。

まとめ:中学受験対応塾のM&Aがもたらす未来

高校受験生や大学受験生よりも高単価になりやすい中学受験の生徒さんが増加しているという事実は、学習塾運営者にとってはチャンスです。

18.1%の受験率は、単純に5人に1人は中学受験をするということです。

今、公立の小学校に通っているお子さんがいたらさりげなく聞いてみるといいでしょう。だいたいクラスに数人、多いところではクラスのほぼ全員が中学受験をするという子がいるのです。

そして、まとめの最後の最後に一つお伝えしておきます。

中学受験で上位を狙う層よりも その下を狙う層が増えてきました。この動きも大学入試に非常に似ています。中学受験でもその受験校によって偏差値が全然違います。

つまり何が言いたいのかと言えば・・・

中学受験をする子供たちの上下層が拡がっているということです。その場合は、偏差値基準で言うと、ランク的にそう高くない学校であれば、テキストのランクを下げても大丈夫ですし、中学受験専門のテキストの6年生をカットしても大丈夫なことも多いのです。

このあたりの秘密は、CROSS M&A (クロスM&A)を通しての実績を出させていただければ、コンサルは無料ですので、生きた情報を得ることができます。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日

学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて

#不動産契約

#事業譲渡

#保証金

#名義変更

#大家承諾

#契約書条項

#承諾料

#賃貸借契約

#賃貸借譲渡

2026年01月05日

フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由

#AI教材塾経営

#フランチャイズ売却

#個人塾デジタル化

#塾オーナー出口戦略

#塾居抜き売却

#塾経営M&A

#学習塾事業承継

#学習塾再編淘汰

#学習塾譲渡

#学習塾閉校コスト

2025年12月22日

学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説

#M&A

#デューデリジェンス

#ページビュー

#事業承継

#個別指導塾

#営業利益

#売却価格

#学習塾

#実名商談

#成約期間

#譲渡