後継者難倒産の深淵:2010年代からの軌跡と未来への展望

日本経済を長らく支えてきた中小企業の現場で、静かに、しかし確実に深刻さを増してきた問題があります。

それが「後継者難倒産」です。2010年代以降、この問題は単なる経営課題の枠を超え、地域経済、ひいては日本社会全体の構造的課題として顕在化してきました。

本記事では、2010年頃から顕在化した後継者難倒産の推移を振り返り、その実態と背景を掘り下げるとともに、今後の見通しと克服に向けた可能性について考察します。

2010年代:後継者難倒産の顕在化と増加

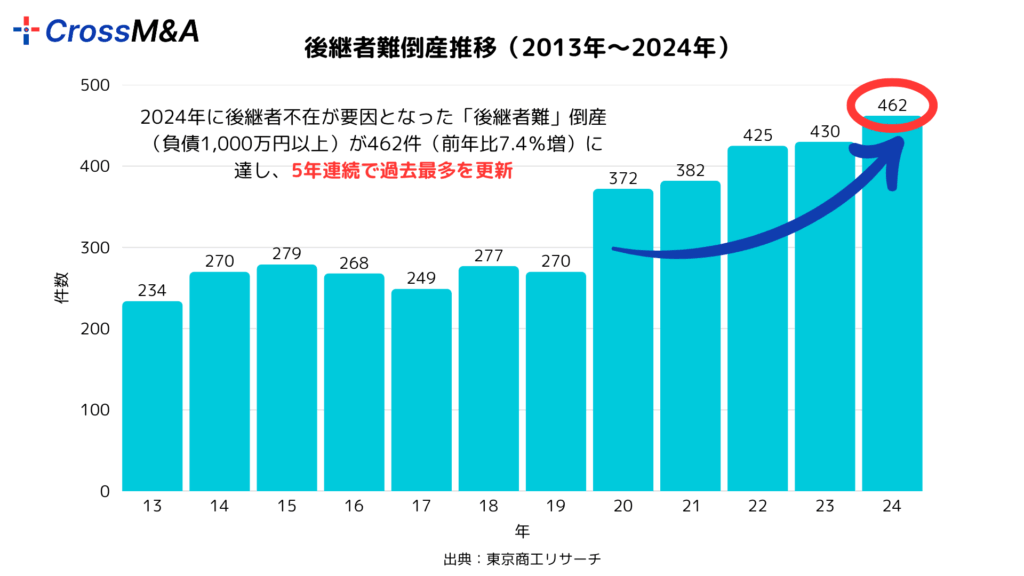

↑ 上のグラフは、東京商工リサーチの資料データから後継者難倒産推移の数字をピックアップして、グラフ化したものです。

2008年のリーマンショック後の経済混乱が収束しつつあった2010年頃から、中小企業における後継者問題は表面化し始めました。それまでは、経営者の高齢化に伴う引退や事業承継は、主に親族内承継が主流であり、外部への承継は限定的でした。しかし、この時期から以下の要因が複合的に絡み合い、後継者難倒産という新たなタイプの倒産が増加の一途をたどります。

- 経営者の高齢化の進行: 高度経済成長期に創業した経営者たちが、軒並み70代、80代に差し掛かり、引退を考える時期を迎えていました。

- 親族内承継の困難化: 少子化の進展に加え、若者の大企業志向や都市部への流出により、親族内に後継者を見つけられないケースが増加しました。また、事業内容が時代に合わなくなったり、借入金が多かったりするケースでは、親族が事業を継ぐことを躊躇する傾向が見られました。

- 「黒字廃業」の増加: 経営自体は健全であるにもかかわらず、後継者がいないために廃業せざるを得ない「黒字廃業」が社会問題として認識され始めました。これは、倒産件数には表れない潜在的な後継者問題の深刻さを浮き彫りにしました。

- 事業承継支援体制の未成熟: 2010年代前半は、中小企業の事業承継に関する公的な支援体制や民間サービスの提供がまだ十分ではなく、経営者が相談できる窓口や情報が限られていました。

帝国データバンクの調査などによれば、2010年以降、後継者難を理由とする倒産件数は増加傾向にあり、年間300件前後で推移するようになりました。これに加えて、倒産には至らないものの、後継者が見つからずに廃業する企業が多数存在していたと推測されます。

(※東京商工リサーチも帝国データバンクも日本を代表する民間信用調査会社です)

2015年〜2020年代前半:深刻化と多様な取り組みの萌芽

2015年頃からは、後継者難倒産は一層深刻な社会問題として認識されるようになります。政府も中小企業の事業承継を喫緊の課題と捉え、様々な施策を打ち出し始めました。

- 事業承継税制の拡充: 2018年には、事業承継税制が抜本的に見直され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が拡充されました。これにより、税負担が事業承継の足かせとなるケースの軽減が図られました。

- 「事業承継・引継ぎ支援センター」の全国展開: 各都道府県に事業承継・引継ぎ支援センターが設置され、経営者への相談支援、マッチング支援などが強化されました。

- M&Aの活発化: 親族外承継の選択肢として、M&A(企業の買収・合併)が注目されるようになりました。特に、異業種からの参入や、地域に根差した優良企業を承継したいと考える新たな買い手の増加が見られました。しかし、中小企業経営者にとってはM&Aへの心理的ハードルは高く、また、適切な相手探しや交渉に関する専門知識が不足しているという課題も残されました。

- 地方創生との連携: 後継者難倒産が地域経済に与える影響の大きさが認識され、地方創生の観点からも事業承継支援の重要性が叫ばれるようになりました。地域金融機関が積極的に事業承継支援に乗り出すなど、多様な主体が連携する動きも見られました。

この時期、後継者難倒産は単に事業の存続という問題に留まらず、長年培われてきた技術やノウハウの散逸、地域雇用の喪失、ひいては地域の活気の低下にも繋がる深刻な課題として認識されるようになったのです。

例えば、創業や事業拡大に伴う融資を検討する際に「日本政策金融公庫」が浮かぶ方も多いと思います。こちらいずれの支店に行っても「事業承継」に関してのポスターが貼ってあります。

また、近年は異業種からの参入が増加した背景にあるのは、民間主導のM&Aが少しずつ活性化していることも背景に挙げられます。

コロナ禍と後継者難倒産

2020年以降の新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、後継者難倒産に新たな影を落としました。

- 事業環境の悪化: 感染拡大による外出自粛や営業制限、サプライチェーンの混乱などにより、多くの中小企業が経営の悪化に直面しました。特に、高齢の経営者にとっては、事業環境の急激な変化に対応すること自体が大きな負担となりました。

- 事業承継の停滞: コロナ禍により、対面での面談や視察が困難になったことで、事業承継に向けた交渉が停滞したり、先送りになったりするケースが増加しました。また、買い手側も将来の見通しが不透明な状況で、新たな事業への投資を躊躇する傾向が見られました。

- 廃業の加速: 経営が悪化した中で、後継者が見つからない企業は、事業継続の意欲を失い、廃業を選択するケースが増えました。政府や金融機関による資金繰り支援策は倒産件数を抑制したものの、潜在的な後継者難問題の解決には至りませんでした。

ここでコロナ禍から今に至る経済的内容を軽くおさらい

コロナ禍は、経済状況の変動が後継者難問題をさらに深刻化させる可能性を示唆する出来事となりました。

2020年1月、日本で初めて新型コロナの感染者が出ました。

2020年4月、まさに新年度スタートというときに、当時の安倍首相は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に、初めての緊急事態宣言を発令しました。

まさに新型コロナの発生は、未曾有の事態となり、世界パンデミックへと一気に拡大したのです。いかなる事業にも影響を与え、「これから一体どうなるのか・・・」そんな不安が世界に覆いかぶさったのです。

2019年までに進行していた様々な案件が一気に暗礁に乗り上げ、まるで時間が止まってしまったかのように人類のウィルスとの戦いが始まったのです。

この影響は1年どころか、2年、3年、そして今もあちこちに暗い影を落としています。

コロナ禍を乗り越える2つ鍵は、人命と経済でした。事業環境は悪くなったものの、国や県などが何かしら援助してくれるシーンが多く、なんとか乗り越えられた会社も多くありました。

ところが、ゼロゼロ融資が終わった段階で、今度は一気にその反動が襲ってきた面も否めず、2024年から今に至っては世界の平和が脅かされる紛争の勃発や、ドル高傾向があり、物価高や人件費が高騰し始めました。

そして2025年にはトランプ大統領の再任から今度は関税問題、そして米の問題などが発生しました。つい先日もまた値上げ品目が2000種以上にのぼるというニュースがありました。

このような背景に社会が長年抱えてきた少子高齢化の問題がずっしりとのしかかってきました。

少子高齢化から今後の見通しと克服に向けた可能性

現在の日本社会は、さらなる高齢化と人口減少の加速、そしてグローバルな競争環境の激化という未曽有の構造変化の中にあります。この流れの中で、後継者難倒産は今後も引き続き、中小企業にとっての大きな脅威であり続けるでしょう。

懸念される点

- 団塊ジュニア世代の高齢化: 現在50代前後の団塊ジュニア世代が、今後10〜15年で事業承継の時期を迎えます。彼ら自身も少子化世代であり、親族内承継のハードルはさらに高まることが予想されます。

- 多様な経営形態への対応: 伝統的な製造業や小売業だけでなく、IT関連企業やサービス業など、多様な業種での事業承継ニーズが高まる中で、それぞれの業種特性に応じた承継支援が求められます。

- 潜在的ニーズの掘り起こし: 後継者問題に直面しながらも、相談先が分からなかったり、諦めてしまったりする経営者がいまだ多数存在すると考えられます。そうした潜在的ニーズをいかに掘り起こし、適切な支援に繋げられるかが課題です。

- 地域間格差の拡大: 地方部では、若者の流出により、後継者候補の確保が都市部以上に困難な状況が続くでしょう。地域特性に応じたきめ細やかな支援が不可欠です。

克服に向けた可能性

しかし、悲観するばかりではありません。後継者難倒産を克服し、中小企業の活力を維持するための新たな動きも生まれています。

- M&A市場のさらなる活性化: 中小企業向けのM&A仲介サービスの多様化や、M&Aに対する経営者の意識改革が進むことで、外部への承継がより一般的な選択肢となる可能性があります。特に、若手経営者による「第二創業」としてのM&Aや、大企業による地方中小企業の技術・ノウハウ承継など、新たな動きも期待されます。

- プロ経営者や従業員への承継支援: 親族や外部企業だけでなく、経験豊富なプロ経営者を招いたり、既存の従業員に事業を承継させたりする動きも増えていくでしょう。そのためには、経営者育成プログラムや、従業員によるMBO(Management Buyout:経営陣による買収)を支援する仕組みの充実が求められます。

- デジタル技術の活用: マッチングプラットフォームの構築や、AIを活用した事業承継診断など、デジタル技術を駆使して、より効率的かつ広範に事業承継の機会を提供する可能性も秘めています。

- 地域コミュニティの役割: 地域金融機関、商工会議所、自治体などが連携し、地域ぐるみで事業承継を支援する体制を強化することが重要です。地域に埋もれた技術や文化を次世代に繋ぐという視点も不可欠です。

- 「事業承継教育」の推進: 若いうちから、起業や家業を継ぐことへの意識を高める教育プログラムの導入も長期的な視点では有効です。

後継者難倒産は、日本経済が直面する構造的な課題の象徴であり、その解決には多岐にわたるアプローチと、社会全体の意識改革が不可欠です。

事業を引き継ぐというだけでなく、長年培われてきた経営資源、技術、そして地域コミュニティとの繋がりをいかに次世代に継承し、新たな価値を創造していくか。

これからの5年、10年の道のりが、その成否を左右する重要な局面となるかもしれません。

私たち一人ひとりがこの問題に意識を向け、多様な選択肢を模索し、行動を起こすことが、持続可能な社会の実現に繋がる第一歩となるのではないでしょうか。

CROSS M&Aは学習塾の譲渡・買収案件を成功裏にまとめることに絶対的な自信を持っています。私たちが実践しているM&Aサービスは、仲介業者の域を超え、学習塾経営者の最も強力なパートナーとして、教育業界の持続的な発展に貢献しています。また、CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年02月04日

多忙な教室長の超絶仕事術!30分の仕事ラウンドを一日を14ラウンドとして業務をやっていくと、たいていのことはこなせてしまう!

#30分

#スケジュール

#タスク管理

#仕事術

#効率化

#学習塾

#教室長

#時間管理

#校舎運営

#生産性

2026年01月31日

なぜ「低単価・多人数」の塾は強いのか?長期繁栄を実現する経営戦略

#リスク分散

#一人当たり単価

#収益構造

#収益構造シミュレーション

#口コミの母数

#塾運営の標準化

#学習塾経営

#授業頻度の法則

#生徒数最大化

#経営の安定化

#講習平均単価

2026年01月19日

2026年1月17日、18日に実施された大学入学共通テスト!ここから読み取る大学入試の変化

#2026年

#タイムマシン

#ベルサイユのばら

#入試改革

#大学入学共通テスト

#思考力

#探求学習

#文理融合

#新課程入試

#歴史総合