2教室目開校後すぐに着手したい!Googleカレンダーで実現する複数教室運営の効率化術

2教室目の開校を開始された方は、学習塾・習いごと教室の運営に自信を持ち、だんだんと効率化を意識することになります。

順調に教室を増やしていく中で、オーナーの皆様が直面するのが「情報共有の複雑化」と「管理業務の増加」ではないでしょうか。

特に、教室のスケジュール管理は、講師のシフト、生徒の予約、イベントの企画や開催準備、進行など、多岐にわたります。これらを属人的な管理に頼っていると、連携ミスや情報漏洩のリスクが高まり、結果的に生徒へのサービス低下にも繋がりかねません。

そこで今回、複数教室を運営するオーナー様へ強くおすすめしたいのが、Googleカレンダーの徹底活用です。Googleカレンダーは無料で利用でき、PCとスマートフォンの両方からアクセス可能です。適切な設定と運用ルールを設けることで、教室運営の効率を飛躍的に向上させることができます。

「2教室目を開校したばかりで、どこから手をつけていいかわからない」

「現在も複数教室を運営しているが、もっと効率的な方法はないか」

「実際に教室は複数見ているが、報告が煩雑すぎて時間効率が悪い」

「業務上、全体で取り組むべき事項を簡単に知らせたい」

「オーナーとしての業務漏れがないようにしっかりと管理したい」

と考えているオーナー様は、ぜひこの記事を参考に、Googleカレンダーを活用したスマートな教室運営を目指しましょう。

Googleカレンダー導入の第一歩:初期設定を徹底解説

まずは、Googleカレンダーをスムーズに利用するための初期設定から始めましょう。ここでしっかりと設定を行うことで、後の運用が格段に楽になります。

1. Googleアカウントの準備

Googleカレンダーは、Googleアカウントがあればすぐに利用できます。まだお持ちでない場合は、https://accounts.google.com/signup から作成しておきましょう。すでにGmailを利用している場合は、そのアカウントで問題ありません。

2. 新しいカレンダーの作成

2教室目以降の運営には、最低でも以下の2つのカレンダーを作成することをおすすめします。現在1教室の運営であってもgoogleカレンダーは自分自身のタスク管理、予定管理に役立ちますので、まだご利用ない方はこの機会にぜひ取り組んでみましょう。やってみたら、かなり簡単です!

- オーナー専用カレンダー: オーナー自身の予定、全体に関わる重要な会議、締め切りなど、全教室共通の情報を管理します。

- 各教室専用カレンダー: 教室ごとの予定、面談予定、体験授業予定、教室実施のイベント、その他来塾などを記入することで、教室長(塾長)が自教室と自分自身の管理を行います。

カレンダーの作成手順

- Googleカレンダーを開きます。(パソコンの場合:ブラウザで「calendar.google.com」にアクセスします)

- 左側にある「他のカレンダー」の横にある「+」アイコンをクリックします。

- 「新しいカレンダーを作成」を選択します。

- カレンダー名(例: 「〇〇教室」「全体スケジュール」など)、タイムゾーンを入力し、「カレンダーを作成」をクリックします。

- 作成したカレンダーは、左側のリストに表示されます。

ここまでで、カレンダーの形が整いました。

googleカレンダーは、感覚操作でできますので、まずは試してみましょう。

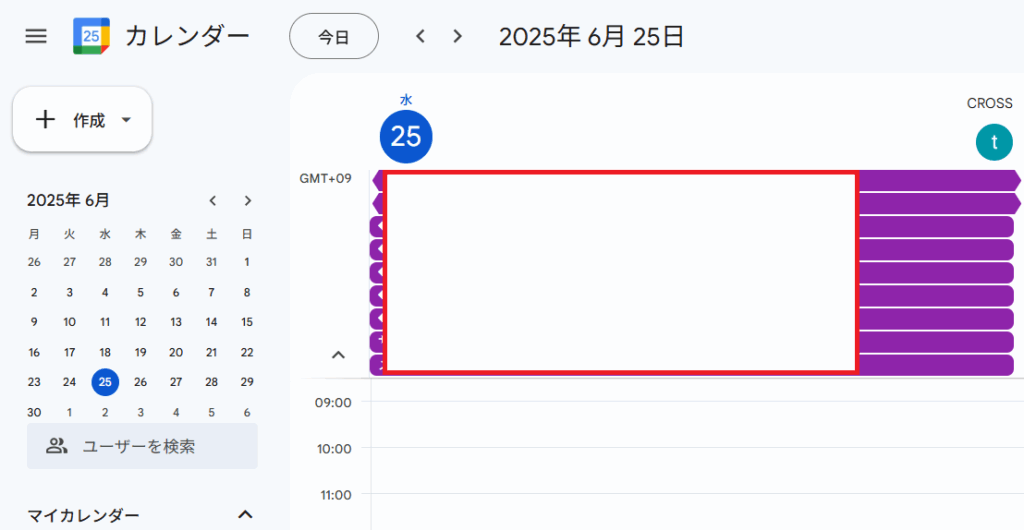

予定の入れ方ですが、

試しに、日付が〇の中に記載された箇所のあたりで、「左クリック」してみてください。そうすると

↑このような画面がポップアップされますので、予定を書いて「保存」とやってみましょう。

使ってみたら簡単!ですね。

一日を通してのtodoでしたら、そのまま保存で上のほうに保存されます。

時間が決まっている予定(例えばミーティングや面談約束など)は「下のほうにある時間が表示されている箇所」で「左クリック」をすることで、その時間に記入することが出来ます。

時間帯を変更したいときには、記入後に書かれた予定のドラッグで伸ばすことが出来ますし、予定時間の変更もドラッグして移動が簡単にできます。

このあたりの操作はここで説明するよりどんどん触れてみたほうが楽に覚えらえると思います。

目的は自分のタスク管理、todo管理でもありますが、他のスタッフ(教室長・塾長)の行動管理、todo管理、全体予定を知ってもらうというところにありますので、次の「共有設定」に進んでいきましょう。

3. 各カレンダーの共有設定

作成したカレンダーは、関係者と共有することで真価を発揮します。

まずは、共有者(教室長や塾長)がその教室用のgoogleアカウントを作成し、教室用のカレンダーを作成してもらうところからスタートします。

その際、何故 教室用のgoogleアカウントを作成したほうがよいのか!?

これは、その教室長が個人用のgoogleアカウントでカレンダーを作成も可能は可能なのですが、現実的ではありません。

辞めるかもしれません、人事異動するかもしれません、必ず「教室用のgoogleアカウントを作成」しましょう。https://accounts.google.com/signup

【注意点】

当然ながら、教室運営にかかるすべてのサービスやツール利用、システム利用にかかるIDとパスワードは、その教室でしっかりと更新し、管理しなくてはなりません。

この点はものすごく重要ですので、徹底していきましょう。

- 左側のカレンダーリストから、共有したいカレンダーにカーソルを合わせ、縦に3つ並んだ点(︙)をクリックします。

- 「設定と共有」を選択します。

- 下にスクロールし、「特定の人々と共有する」セクションを見つけます。

- 「ユーザーを追加」をクリックし、共有したいスタッフのGoogleアカウントのメールアドレスを入力します。

- 「権限」を設定します。

- 予定の表示(すべての予定の詳細): スケジュール閲覧のみを許可する場合(教室長・塾長)予定の変更: スケジュールの追加・編集・削除を許可する場合(自分のみ)変更及び共有の管理: カレンダーの設定変更や他のユーザーとの共有権限も与える場合(オーナー、本部スタッフなど)

- 「送信」をクリックすると、招待メールが送信されます。相手がメール内のリンクをクリックすると共有が完了します。

つまり、自分のカレンダーをほかのだれかに(ここでは他教室で勤務しているスタッフである教室長・塾長など)共有を許可するという流れを取るということです。

【オススメの権限設定】

オーナー:

①自分の予定は自分で編集削除ができるようにする。

②各教室の教室長・塾長はオーナーの予定は閲覧のみにする。

②教室の予定も編集削除ができるようにする。

各教室:

①自教室の予定は編集削除ができるようにする。

②オーナーと共有する際は、オーナーも編集削除ができるようにする。

このようにしておくことです。

4. 通知設定の最適化

重要な予定を見逃さないために、通知設定も適切に行いましょう。

- 共有設定と同様に、「設定と共有」から通知を設定したいカレンダーを選びます。

- 「イベント通知」と「終日の予定の通知」の項目で、通知を受け取りたいタイミングと方法(ポップアップ、メール)を設定します。

- 例えば、授業開始10分前にポップアップ通知、重要な会議の24時間前にメール通知など、用途に合わせて設定できます。

自分の予定とスタッフの予定をスマートに管理する

Googleカレンダーの複数カレンダー機能を活用すれば、自分の予定と教室長・塾長の予定を効率的に管理できます。

1. カレンダーの重ね表示で全体像を把握

作成した複数のカレンダーは、Googleカレンダー上で重ねて表示できます。これにより、自分の空き時間とスタッフのシフト、教室の予約状況などを一目で把握できます。

左側のカレンダーリストで、表示したいカレンダーのチェックボックスをオンにするだけで、そのカレンダーの予定がメイン画面に表示されます。色分けされているため、どのカレンダーの予定かすぐに判別できます。

2. 予定の追加と記載

予定を追加する際は、自分がわかるメモという役割で自由に書いていいでしょう。あまりにも細かく書き込みのルールを作るとスタッフもそこに神経を使いすぎてしまいます。

【書き方のルールは簡潔に】

- タイトル: わかるようなタイトルで

- 日時: 開始時刻と終了時刻を設定

- 色分け:例えば体験授業は赤、講師面接は青、終わった案件はグラファイト(黒)に変更する

このぐらいのシンプルルールで十分です。

例:

塾ナビ クロス太郎君(中1)対応

塾講師JAPAN くろす花子さん 対応

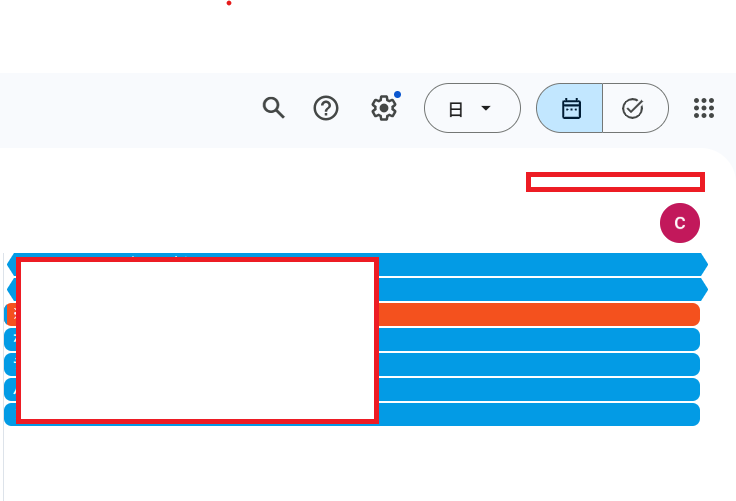

【かなり便利な検索機能】

実はgoogleカレンダーの検索機能は、結構使えるのです。例えば、「あれ?あの生徒さんっていつぐらいに体験授業をやったっけ」とか、

しっかりと記入すればするほど、紙の予定表をペラペラとめくる必要が全くなくなるぐらいのメモ帳的要素もこなしてくれます。

↑ 虫眼鏡のようなマークがあります。こちらが検索のアイコンです。例えば、クロス太郎と入れれば、過去の予定が出てきます。

運用ルールを策定し、Googleカレンダーを最大限に活かす

Googleカレンダーの導入効果を最大化するためには、明確な運用ルールを策定し、それをスタッフ全員で徹底することが不可欠です。最初のうちは戸惑いを覚えるかもしれませんが、使っていけばかなり楽に管理ができることに気づくでしょう。

1. 色分けルールの

各カレンダーの色はデフォルトでは自動で振り分けられます。教室ごとに違う色であれば、どのカレンダーの予定か一目でわかるようになります。さらに、特定の種類の予定に特定の色を割り当てることで、視覚的に情報を把握しやすくなります。

①たいていは自分の予定は「青」になります

②教室の色は自動で振り分けられます。これらの色は後から変更できます。

色分け管理としてオススメの色

★体験授業は「赤」

★講師面接は「青」

★終わった予定は「黒(グラファイト)」に変更

★本日やるはずだったが終わらなかった予定は「ピンク」

このような感じです。

色分けすることで、一目で「今は何の予定が入っているか」「どの教室の予定か」「予定は終了したのか否か」これらが視覚的に一目で判断できるようになります。

2. 予定作成のタイミングと担当者

「いつ」「誰が」予定を作成するのか、明確なルールを定めます。

当然ながら、自教室の予定は自教室の教室長・塾長が記入するようにします。ここは習慣化しないと根付いていきません。

ただしすごく重要な内容や、教室長・塾長が不在のときにオーナーが代行で担当し確定した予定などは、オーナーが忘れないように書いてしまったほうが良いでしょう。

3. 予定の変更・削除ルール

予定の変更や削除は、情報共有の要です。

【事例】

例えば、A教室とB教室はドミナントで出店した教室同士で、講師が2教室ともに登録するようなケースでは、絶対に予定のダブりがあってはいけません。

このような場合、A教室とB教室の中で「ルール」が必要になります。

その講師名を仮に「クロス講師」としましょう。

クロス講師は〇日の17時でA教室の予定が入っていました。担当生徒さんの都合が悪くなり、▲日の17時に予定変更したいということで、移動しました。

ところがその日は、クロス講師はB教室での勤務日でした!

こんな事態、つまり想定しうる「よくない事態」は転ばぬ先の杖としてしっかりと連携をしていく必要があるのですが、まさにこのようなダブルで講師が2教室を受け持つ場合などは、それぞれの教室長がカレンダーに記載しておけば、「しまった!」という事態にはならないのです。

これはA教室、B教室双方にかかる2教室のみの連携すべき内容ですから、C教室やD教室には関係ありません。

教室が複数になってくると横の連携が必要になるケースが増えてきますが、Googleカレンダーによる管理が習慣化すれば、非常の強力な予定管理ツールとして使えるのです。

4. 連絡手段の統一

また、使い慣れてくるとGoogleカレンダーのコメント機能や、Discordやzoom、Google Chat(Google Workspaceのツール)など、特定の連絡手段を統一し、情報の分散を防ぐことができます。カレンダーに直接コメントを残すことで、関連する情報がその予定に紐づき、後から確認する際に便利です。

スマートフォンにも必ず入れよう!Googleカレンダーアプリの活用法

PCだけでなく、スマートフォンにもGoogleカレンダーアプリをインストールすることは、複数教室運営において必須です。移動中や外出先でも、いつでもどこでもスケジュールを確認・編集できるようになり、業務効率が格段に向上します。

1. アプリのインストール

- iPhoneの場合: App Storeで「Googleカレンダー」を検索し、インストールします。

- Androidの場合: Google Playストアで「Googleカレンダー」を検索し、インストールします。

2. アカウントの同期

アプリを起動すると、Googleアカウントへのログインを求められます。PCで設定したGoogleアカウントでログインすれば、自動的にすべてのカレンダーが同期されます。特別な設定は不要です。

3. アプリでの操作のポイント

- 素早い予定確認: アプリを開けばすぐに今日の予定、週の予定などを確認できます。

- 予定の追加・編集: 外出先で急な予定が入った際も、すぐにアプリから追加・編集できます。スタッフへの招待も簡単です。

- 通知の受け取り: PCと同様に、スマートフォンにも通知が届くため、重要な予定を見逃しません。

- ウィジェットの活用: スマートフォンのホーム画面にGoogleカレンダーのウィジェットを設定すると、アプリを開かずに直近の予定を確認でき、さらに便利です。

CROSS M&Aが提案する、さらに効率的な教室運営の未来

ここまでGoogleカレンダーの活用方法について解説してきましたが、複数教室を運営する中で、経営戦略や事業拡大について悩むこともあるかもしれません。

私達CROSS M&Aは、学習塾や習いごと教室のM&Aを専門としています。2教室目、3教室目と事業を拡大していく中で、既存教室の売却や新規教室の買収を検討されることもあるでしょう。Googleカレンダーで管理体制を整え、教室運営の基盤を強化することは、将来的なM&Aにおいても非常に有利に働きます。

効率的な運営は、教室の収益性向上に直結し、結果として企業価値を高めます。Googleカレンダーでの情報共有の仕組みを構築することは、教室運営の透明性を高め、将来の買い手に対しても安心感を与える要素となるでしょう。

まとめ:Googleカレンダーでスムーズな複数教室運営を

Googleカレンダーは、単なるスケジュール管理ツールではありません。適切に設定し、運用ルールを徹底することで、複数教室をまたがる情報共有のハブとなり、教室運営の生産性を劇的に向上させることができます。

初期設定から始まり、カレンダーの共有、色分けルール、予定の記載方法、そしてスマートフォンの活用まで、この記事で解説した内容をぜひ実践してみてください。情報共有のストレスが軽減され、オーナー様はより本質的な経営戦略や生徒の学習支援に集中できるようになるはずです。

2教室目、そしてその先の事業拡大を成功させるために、今日からGoogleカレンダーの活用を始めてみませんか?

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年02月05日

学習塾において、春期面談時に押さえるべきポイント ◆◆◆8つの重要項目について

#会場模試

#保護者面談

#学習塾

#授業計画

#教材選定

#新受験生

#春期講習

#春期面談

#継続確認

#英検対策

2026年01月14日

学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)

#保護者面談

#個別指導提案

#入試情報提供

#受験生意識付け

#塾テキスト推奨

#学習塾経営

#新年度カリキュラム

#春休み学習計画

#春期講習

#継続率向上

2025年11月19日

学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ

#アルバイト募集

#リケジョ

#女性理系講師

#学習塾

#学習塾経営

#差別化

#理系講師

#講師採用

#集客

#高校生指導