数学は、一番「質問」が多い教科!:素早い疑問解消が学習を推し進める

はじめに:なぜ数学は「疑問を抱きやすい教科」なのか?

生徒の皆さん、あるいはその保護者の皆様にとって、「数学」という科目はどのような存在でしょうか。

得意な人にとっては論理的な思考を究める楽しさに満ちた科目である一方、多くの人にとっては「最も疑問が多く生まれる」「最もつまずきやすい」と感じる難しい科目であるのが実情ではないでしょうか。

実際、

塾や学校の先生に寄せられる質問の数を調べてみても、数学が圧倒的に多い

という声はよく耳にします。

なぜ、数学はこれほどまでに多くの疑問を生み出すのでしょうか?

その理由は様々ですが、まず挙げられるのが「知識が積み重なる教科」であるという特性です。

小学校で習う算数の基礎から始まり、中学校の代数・幾何、高校の数IAIIB、そして大学受験で必要とされる数IIIへと、内容は段階的に積み重ねられていきます。

ある単元で理解が足りないと、その後の単元でいくら努力しても、まるで砂の上に建物を築くように、すぐに崩れてしまいます。

例えば、一次方程式の解き方を理解していなければ、連立方程式はもちろん、二次方程式や関数といった単元に進むことはできません。一つ一つの知識がパズルのピースのように組み合わさって初めて、全体像が見えてくるのが数学なのです。

次に、「抽象的な考え方を扱うこと」も疑問が多くなる原因です。

国語や社会のように具体的な事柄を扱う科目とは異なり、数学は記号や概念、論理といった目に見えない要素を扱います。

目の前の具体的な問題をどのように数学的なモデルに置き換えるのか、そしてそのモデルをどのように操作して答えを導き出すのか、といった手順には高度な思考力が求められます。

特に、証明問題や応用問題では、単なる公式の丸暗記だけでは対応できず、すでに知っている知識を組み合わせて未知の問題を解くための「考え方の柔軟さ」が不可欠となります。

この考え方の飛躍が、多くの生徒にとって大きな課題となり、疑問の頻度を増やしています。

さらに、「多様な解き方や思考の進め方」も数学の難しさ、そして疑問の多さにつながっています。

一つの問題に対しても複数の解き方が存在することが多く、どの解き方を選ぶべきか、なぜその解き方が最も良いのかといった判断に迷うことがあります。

また、途中の計算過程でつまずいたり、どこで間違ったのかが分からなくなったりすることも頻繁に起こります。このような状況で、「なぜこの式を変形するのか」「どうしてこの解き方を思いつくのか」といった本質的な疑問が次々と生まれるのは当然のことと言えるでしょう。

これらの理由から、

数学は生徒たちが最も「質問したい」と感じる教科であり、

その質問に対する「素早く正確な対応」が、学習の継続と成績向上に不可欠であることは明らかです。

そして、

まさにこの「素早い質問対応」の有無こそが、現在の学習塾が支持を集めるかどうかの決定的な要素となっているのです。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

はい、それでは、ここで恒例の実例(実話)コーナーです。

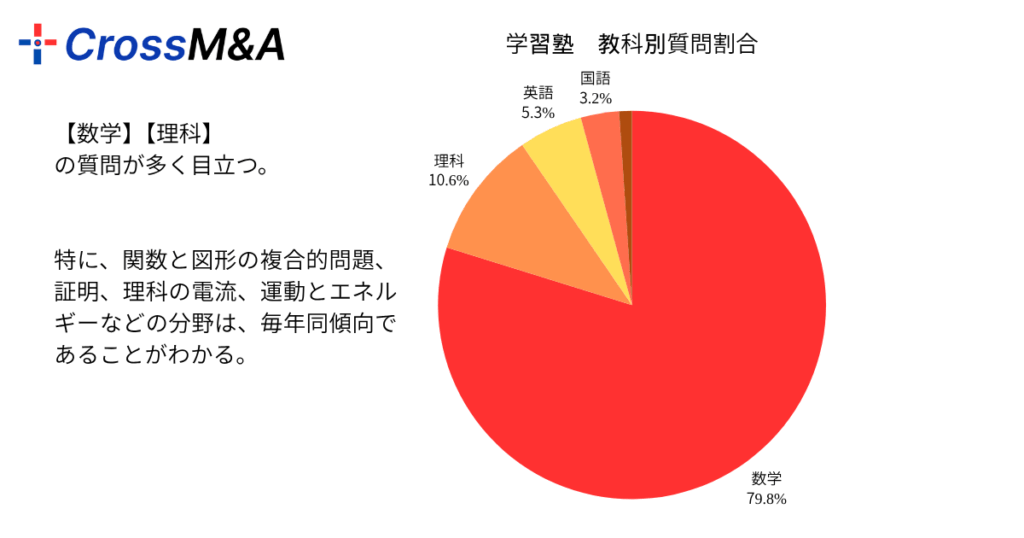

数学の質問がダントツであることを円グラフで示しますと・・・・

↑

こちらの円グラフのようになります。

英語は想定よりも少なく、やはり年度が替わっても学年が違っても多いのは、「数学」です。これはダントツに多いです。

次いで「理科」です。

おそらくこれは、どこの学習塾でも似つかわしい結果になるのではないでしょうか。

教室長(塾長)の机に座っていれば、生徒から見たら「なんでも知っている人」という認識になります。

ある女性教室長Mさんは、現役時代はそれなりにできていたものの学習からだいぶ離れてしまっていたことで、生徒からの質問に対して

「ごめんね~、教えられないんだぁ~」こんな風に交わしていたそうです。

ところが、ある日、辛辣な保護者から

「教室長が、質問しても教えてくれないということなのですが、本当なのでしょうか?」という手厳しいメールが来たのです。

そのときは、Mさんはありのままを電話でお詫びしたそうです。

しかし、そのときにもきつい一言があり、Mさんは一念発起しました。

中学の参考書を5教科全部買い揃え、独学を開始したのです。忘れていた単元をさかのぼり学習でチェックして、練習問題を解いて、塾のテキストで復習していきました。

ついには、難しい模試でもコンスタントに8~9割が取れるぐらいまでの知識武装をしていきました。

そこからです。

M教室長が以降とる新規契約の子供たちの質問を5教科フル稼働でほとんど答えられるようになりました。

どんどん口コミは拡大し、生徒が集まってくるようになりました。

気づけば、一人で教室を回すことはほぼほぼ難しい・・・ぐらいの生徒数まで膨れ上がり、結局人を採用することになりました。

後日談ですが、

M教室長は、そのときのことを、どんな一言を言われたのか・・・どんな悔しい思いをしたのかを話してくれました。

その保護者からの初期メールは私も見ていましたので、言われた内容も相当だろうと思っていたら、想像以上にかなりきついことを言われていたようです。

しかしながら、このことがM教室長の飛躍の大きなばねになっていたのは間違いありません。

このとき、言われた内容で気持ちが腐ってしまっていたら、M教室長のその後の大活躍はなかったでしょう。

M教室長が最も早く着手し、最も急いで復習したのは、やはり数学でした。

「質問に来るほとんどが数学です。または理科ですね・・・」当時のM教室長も同じように言っていました。

なぜ「素早い質問対応」が学習効果を向上させるのか?

学習において、疑問が生じた際にその場で解決できることの利点は計り知れません。特に数学においては、その効果は絶大です。

1. 疑問が「新鮮」なうちに解決する

人間の記憶は非常に短時間で薄れていきます。

疑問が生じたその瞬間に解決策を得られれば、思考のプロセスが途切れることなく、スムーズに理解を深めることができます。

しかし、質問を翌日に持ち越したり、先生が忙しくて捕まらないまま時間が経ったりすると、せっかく抱いた疑問が「新鮮」さを失い、何が分からなかったのかすらぼんやりしてしまうことがあります。

このような状況では、たとえ後から質問できたとしても、当時の思考経路をもう一度たどるのに時間がかかり、学習の効率が著しく低下してしまいます。

素早い質問対応は、この疑問の新鮮さを最大限に保ち、学習の連続性を保つ上で非常に大切な要素となります。

2. ネガティブな感情を取り除く

「分からない」という気持ちは、時に生徒の学習意欲を大きく減らす原因となります。

特に数学のように、一度つまずくと次々に分からなくなる「負の連鎖」に陥りやすい教科では、この「分からない」状態が長く続くと、「自分には向いていない」「もう諦めよう」といった前向きでない感情が芽生えやすくなります。

素早く質問し、その場で疑問が解決されれば、「分かった!」という喜びや達成感に繋がり、学習に対するポジティブな感情を育むことができます。この成功体験の積み重ねこそが、長く学習意欲を保ち、難しい問題にも積極的に挑戦する姿勢を育む土台となります。

3. 考える習慣が身につく

素早い質問対応が可能な環境では、生徒は分からないことがあればすぐに質問するという習慣が身につきます。

これは、単に疑問を解決するだけでなく、「なぜ分からないのか」「どこが分からないのか」を言葉で説明する練習にもなります。

自分の理解度を客観的に把握し、質問を具体的に表現する能力は、論理的な思考力を高める上で非常に重要です。また、すぐに質問できるという安心感があれば、生徒はためらうことなく様々な問題に挑戦し、試行錯誤を繰り返すことができます。

この試行錯誤の過程こそが、真の思考力を養う上で不可欠なのです。

4. 間違った理解が定着するのを防ぐ

数学の学習において、一度誤った理解をしてしまうと、それを修正するのは非常に骨が折れます。特に、基本的な概念や公式を間違って覚えてしまうと、その後の応用問題で常に間違った答えを導き出すことになります。

素早い質問対応によって、疑問が生じたその場で講師が介入し、誤解を速やかに修正することで、間違った知識が定着するのを防ぐことができます。これは、生徒が正しい知識と理解を土台として、着実に段階を上がっていく上で極めて重要な役割を果たします。

「素早い質問対応」を実践する塾の様々な取り組み

では、具体的にどのような塾が「素早い質問対応」を実現し、生徒からの支持を集めているのでしょうか。その取り組みは多岐にわたります。

1. 巡回する講師の配置:個別指導の発展形

最も昔から行われておりながら効果的な取り組みの一つが、自習スペースや個別ブースに複数の講師を配置し、生徒からの質問にその場で対応する「巡回型講師配置」です。大手予備校の自習室などで見られる形式で、生徒は手を挙げたり、近くの講師に声をかけたりすることで、疑問をすぐに解決できます。この形式の良い点は、対面で質問できるため、複雑な図形問題や記述式の証明問題など、言葉だけでは伝えにくい内容もスムーズにやり取りできる点にあります。また、講師が生徒の学習状況を肌で感じ取り、適切なアドバイスを与えることも可能です。

2. オンラインでの質問対応システム:場所や時間の制約をなくす

近年、技術の進歩により急速に普及しているのが、オンラインを介した質問対応システムです。これは、大きく分けて以下の二つのタイプがあります。

- チャット形式・写真添付型: 生徒が質問内容を文章で入力し、問題の写真を添付して送信すると、講師がチャットで回答を返す形式です。24時間いつでも質問できるシステムもあり、生徒は自宅学習中や学校の休み時間など、場所や時間を問わず疑問を解決できます。手軽に利用できる点が最大の魅力ですが、複雑な質問には対応しにくい場合もあります。

- ビデオ通話型: 生徒と講師がビデオ通話で繋がり、リアルタイムで質問対応を行う形式です。まるで目の前に講師がいるかのように、生徒は口頭で質問し、講師は画面共有や手元のホワイトボードなどを使いながら解説します。対面に近い感覚で質問できるため、複雑な内容にも対応しやすく、生徒の理解度を確認しながら深く掘り下げた指導が可能です。ただし、講師の空き状況に左右されることがあります。

これらのオンラインシステムは、地理的な制約や通塾に要する時間の問題を解決し、より多くの生徒に「素早い質問対応」の機会を提供しています。地方に住む生徒や部活動で忙しい生徒にとって、オンラインでの質問対応はまさに大きな助けとなり得るでしょう。

3. AIを導入した質問対応:学習支援の新たな形

まだ開発段階ではありますが、AI(人工知能)を導入した質問対応システムも登場し始めています。AIが過去の質問データや学習履歴、教科書の内容などを学習し、生徒からの質問に対して適切な回答を生成したり、似たような問題を提示したりするものです。現時点では、決まった形式の質問や計算問題の答え合わせなどに強みを発揮しますが、将来的にはより複雑な概念的な質問にも対応できるようになることが期待されています。AIの利点は、24時間365日いつでも利用可能であり、個々の生徒の学習レベルや理解度に合わせてパーソナライズされた回答を提供できる点にあります。ただし、現状では人間の講師のようなきめ細やかな指導や、思考プロセス全体への介入は難しいという課題も残っています。

4. 常駐する講師とサポート担当:手厚い支えの体制

少人数制の塾や個別指導塾の中には、授業時間以外にも常に講師やサポート担当が常駐し、生徒からの質問にいつでも応じられる体制を築いているところもあります。これは、生徒が自習している際や、授業後に疑問が残った際に、すぐに質問できる環境を提供するものです。講師やサポート担当が生徒一人ひとりの学習進度や苦手な点を把握しているため、単に答えを教えるだけでなく、なぜその問題でつまずいたのか、どのように考えればよかったのかといった、より本質的なアドバイスを提供できる点が強みです。

素早い質問対応を実現する塾を選ぶ際の要点

保護者や生徒が素早い質問対応を重視して塾を選ぶ際には、いくつかの要点を押さえておく必要があります。

1. 質問対応の「質」と「量」

単に「質問できる」だけでなく、質問に対する回答の「質」と「量」が重要です。

- 質: 講師が質問に対して的確に、分かりやすく解説してくれるか。生徒の理解度に合わせて、異なるアプローチで説明し直してくれるか。単に答えを教えるだけでなく、考えるヒントを与えてくれるか。

- 量: 質問できる回数に制限はないか。質問対応可能な時間帯は十分にあるか。特に、オンライン質問対応の場合、回答までの時間はどれくらいか。 これらの点を事前に確認することが重要です。

2. 質問の「しやすさ」

生徒が遠慮なく質問できる環境であるかも大切な要素です。

- 対面の場合: 講師が常駐しており、気軽に声をかけられる雰囲気か。質問待ちの列ができていないか。

- オンラインの場合: システムの操作は簡単か。匿名で質問できる選択肢はあるか(生徒によっては、匿名の方が質問しやすい場合もあります)。

- 講師との相性: 質問対応の講師が、生徒の学習スタイルや性格に合っているか。信頼関係を築けるか。

3. 質問対応の「形」

自習中に疑問が生じたときに、その場で質問したいのか、あるいは自宅で学習しているときに質問したいのか、生徒の学習スタイルによって最適な質問対応の形は異なります。塾が提供する質問対応が、生徒のニーズと合致しているかを確認しましょう。対面、オンラインチャット、ビデオ通話など、多様な選択肢がある塾は、様々な生徒のニーズに対応しやすいと言えます。

4. その他:費用と実績

もちろん、質問対応の手厚さに比例して費用が高くなる傾向もあります。

例えば、上記で最もオーソドックスな形として取り上げた「巡回型講師配置」は、人件費が嵩んできます。

予算とのバランスを考慮しつつ、実際にその塾を利用した生徒の合格実績や口コミなども参考にすると良いでしょう。特に、数学の成績向上に焦点を当てた実績がある塾は、素早い質問対応の体制も充実している可能性が高いです。

講師へかかるコストを最大限抑えて、尚且つ生徒の満足度が低下しない方法

イベントの実施で、講師を配置して行う形と違い、毎日の開校日に質問対応する講師を配備するのは、学習塾の経営上は、相当のコスト高になります。

現実的に、そのやり方には無理があると考えた場合、

講師へかかるコストを最大限抑えて、尚且つ生徒の満足度が低下しないようにするためには、

「自習」と「解決」の区分けをしっかりと最初にイメージしてもらうことにあります。

この内容を保護者にお話しするときには、生徒さんの学力レベルを知ったうえで発しないと失敗しますので、最初に「学力レベル」を推し量ってください。

効くのは、「ミドルレベル」よりも上で「アッパーレベル」の生徒さんです。(※定期テストレベルであれば、350点以上ぐらい)

では、コーナーを変えて説明しましょう。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

それなりの上位レベルのお子さん(定期テストで7割以上ぐらい)であれば、合理的に学習を進めていくということを、お母さん、お父さんが出してくれるコストを無駄遣いしないという点をうまく融合させてトークに入れていくと、成約にもつながりやすいですし、夏期や冬期、春期講習の面談でも使えますので、是非覚えておいてください。

これは、どういう趣旨があるかというと、簡単に言えば「分業」です。

そして講師にかかるコストを常駐という形にすれば大幅にコストがかかるのでそれをカットする目的です。

講師常駐でハイコストにする方法は、あまり現実的ではありません。

大きな大きな学習塾で、そのコストが賄えるのであれば、それはその方法でずっと何十年でもやってもらうといいでしょう。

しかし、私たちはコストをカットしながら売上を上げていく使命があるため、カットできるコストはカットします。

学習に向かうスタンスと学習の分業を最初からイメージしてもらうことで、学習効果もアップさせて、尚且つ講師が実施する授業を締りあるものにして(わからないことを解決するための授業という部分に徹底的にフォーカス!)合理的に自分の学習時間も確保していくような流れにもっていく方法です。

試しに7割以上取れている生徒さんと保護者さんとの面談の際に、上のトークをそのまま使ってやってみてください。

保護者さんの反応は必ず良いものになることでしょう。

まとめ:数学学習の成果を高める「素早い疑問解消」の力

現在の学習環境において、数学は依然として多くの生徒にとって高い壁となっています。しかし、その壁を乗り越え、数学の面白さや論理的な思考力を身につけるためには、「疑問が生じたその場で解決できる」という環境が不可欠です。

素早い質問対応が可能な塾は、生徒の「分からない」というネガティブな気持ちを「分かった!」という喜びへと変え、学習意欲を継続させる大きな力となります。また、思考の鮮度を保ち、間違った理解が定着するのを防ぎ、さらには積極的に質問する習慣を育むことで、生徒の学習効果を大きく向上させます。

AIの進化やオンライン学習の広まりにより、学習塾の形は多様化しています。しかし、どのような形であれ、「生徒の疑問に寄り添い、素早く解決する」という本質的な価値は、今後も変わることなく学習塾の存在意義の中心であり続けるでしょう。

数学という「疑問が多く生まれる教科」において、生徒一人ひとりの「分からない」に真摯に向き合い、その場で解決の道を示すことができる塾こそが、これからの学習現場で求められる「人気塾」となることは間違いありません。

同時に、学習塾の力量があまり多大ではない段階においては、無理にコストを割くことはしなくていいと思います。

そうしなくても済むような体制(ここでは保護者と生徒のスタンス)を作り上げてしまうことが、かなりの「吉」要素になることが実験でわかっています。

是非お試しください。

保護者の皆様、そして学習に励む生徒の皆さんにとって、この「素早い質問対応」の有無が、最適な学習環境を選ぶ上で重要な判断基準となることを願っています。

数学の壁を乗り越え、力をつけるために、素早い質問対応が可能な学習塾の重要性は、今後ますます高まっていくことでしょう。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年02月05日

学習塾において、春期面談時に押さえるべきポイント ◆◆◆8つの重要項目について

#会場模試

#保護者面談

#学習塾

#授業計画

#教材選定

#新受験生

#春期講習

#春期面談

#継続確認

#英検対策

2026年01月14日

学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)

#保護者面談

#個別指導提案

#入試情報提供

#受験生意識付け

#塾テキスト推奨

#学習塾経営

#新年度カリキュラム

#春休み学習計画

#春期講習

#継続率向上

2025年11月19日

学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ

#アルバイト募集

#リケジョ

#女性理系講師

#学習塾

#学習塾経営

#差別化

#理系講師

#講師採用

#集客

#高校生指導