塾の譲渡【急募】!不動産・FC契約更新間近のオーナー様へ

今、まさに「塾の譲渡」という現実に直面し、時間との闘いを強いられている塾オーナー様へ。

この記事は、まさに今この時、切羽詰まった状況で決断を迫られているあなたが、決して一人ではないことをお伝えしたかったからです。日々の運営を続けながらも実際の数字が追いついていない現実、それでも生徒が来れば笑顔で対応し、帰路につく頃にまた現実に引き戻される毎日。

オーナー様がもし決断されるのであれば、その決断はもしかすると・・「急募」という言葉で表現されるほど、猶予のない状況かもしれません。

しかし手順を踏んでしっかりと進めて参りましょう。

実は私自身もかつて、長年心血を注いできた塾の譲渡を決意し、様々な壁にぶつかりながらも、最終的に納得のいく形で事業を託すことができたという経験があります。

初期段階では、「どうしたらいいだろう」という気持ち「今期を乗り切ればきっと来期は」という気持ちが複雑に絡み合ってプラスとマイナスの気持ちが行ったり来たりしていました。

どうして決断できたかというと、「木を見て、森を見ず」ではダメなのだと自分に言い聞かせたからです。複数教室のオーナーである私は、やはり全体を大所高所に立って見ていかなくてはならない使命があったのです。

お金も時間も注いだ教室を・・・・そう考えてしまうと多分半歩も踏み出せません。

「この教室はずっと生き続けてほしい」・・・そう考えたときに、自分の判断は間違っていないと言い聞かせることができたのです。

他の教室の運営や人材育成を続けながら教室を譲渡していく作業は、けっこう大変ではありましたが、のど元過ぎればで、今では良い経験が出来たと思えます。

その経験から、時間的制約がある中でいかに賢く、そして後悔なく譲渡を進めるべきか、具体的な道筋をこの手紙でお伝えできれば幸いです。

中小企業庁のデータから見る中小企業M&Aの増加

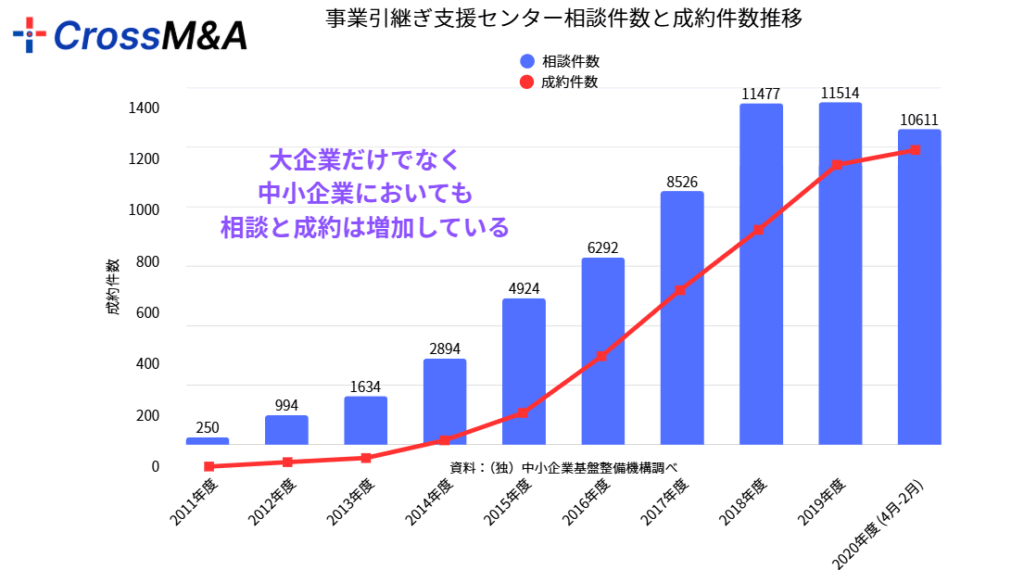

まずはじめに中小企業庁の事業引継ぎ支援センターの相談件数と成約件数の推移を見てまいりましょう。

↑

日本の企業は99.7%が中小企業です。そして雇用全体の70%が創出されています。

近年、事業承継の問題が大きくクローズアップされて参りました。M&Aと言えば大企業と思しき感覚もありましたが、最近はこちらのグラフのとおり、中小企業においてもM&Aの数は増加しております。

事業引継ぎ支援センターへの相談件数及び成約件数ともに大きく伸びているのが確認頂けたかと存じます。

M&Aの増加は後退のあらわれではなく、むしろ前進のあらわれです。

譲渡が増加しているのは、ダメになった会社や事業が多いからではないか?と思われるかもしれません。

しかし、裏を返せば譲渡も増加していますが、買収も増えているのです。M&Aは買い手と売り手両方の存在がいなければ成り立たないのです。

なぜ「今」、譲渡を急ぐのか? 切迫した理由のその先へ

今、オーナー様には単なる事業売却以上の、複雑な事情が隠されていることでしょう。その中でも特に、多くのオーナー様が直面するであろう「時間」にまつわる喫緊の課題について、まずは深く掘り下げていきます。

1.不動産契約更新の足音:迫りくる「固定費」の重圧

塾を経営する上で、最も大きな固定費の一つが賃料です。数年ごとに訪れる不動産契約の更新は、経営者にとって常に頭の痛い問題となります。物件を契約するときには、なんてことない・・・そう思っていた更新料もやはり現実に請求されると大きいものなのです。特に、次のような状況下では、譲渡を急ぐ大きな理由となります。賃貸物件の場合は概ね2~3年ごとに更新があります。

- 更新料の発生: 学習塾の賃貸物件であれば、たいていは1ヶ月分の賃料に相当する更新料になろうかと思います。しかしそれは決して小さな負担ではありません。事業の継続性が不透明な中で、この出費を避けたいと考えるのは当然です。

- 賃料の値上げ交渉: 物件オーナーからの賃料値上げ交渉は、利益を圧迫します。新たな契約期間に縛られる前に、身軽になりたいと願うでしょう。

- 移転コストの回避: もし更新を機に移転を余儀なくされる場合、内装工事費、引っ越し費用、新たな生徒募集にかかる広告費など、莫大なコストが発生します。これを回避するためにも、更新前に譲渡を完了させたいという思いは強まります。

- 原状回復義務のプレッシャー: 契約終了時には、多くの場合、借りた時の状態に戻す「原状回復義務」が生じます。これもまた、多額の費用と手間がかかるため、譲渡によってこの負担を買い手に引き継ぎたいと考えるのは自然な流れです。

事務所賃貸の価格指数は、2020年を100とすると、2025年5月現在の数値としては、107.5です。つまり、7.5%ぐらい上昇している計算です。

そのため、以前のように「家賃の下げ交渉」はとても難しくなっています。

【実例(実話)】

2024年の年度始めに、弊社が運営している学習塾の一つの教室の家賃交渉をトライしました。もう長くおつきあいのある物件オーナー様ですので、少し検討してくれるだろうという甘い気持ちでの打診でした。

しかし、電話口でかえってきた回答は

「いやいやいやいや、逆だよーー」

「え?」

(最初、逆と言われた意味がよくわからなかったのです)

「いやいや、逆だよ、申し訳ないけど家賃を上げてほしんだよーー」

ゾッとした私は、

「あ、あ、大丈夫です、失礼しました!」と言い放ち電話を切ってしまいました。

こういう状況をことわざで言うと「飛んで火にいる夏の虫」でしょうか。

つまりは、今はインフレ状態です。物価、人件費がそうであるように、ほぼすべてのコストが上昇しているので、その中での値下げ交渉は至難であるという実例です。

2.フランチャイズ契約更新のジレンマ:縛られる「制約」からの解放

もしあなたの塾がフランチャイズ(FC)に加盟しているなら、FC契約の更新もまた、譲渡を急ぐ大きな要因となりえます。

- 契約期間の縛り: FC契約は、一般的に数年単位で締結されます。更新してしまうと、その期間は原則として契約に縛られ、簡単に離脱することはできません。

- ロイヤリティの負担: 生徒数や売上に関わらず発生するロイヤリティは、経営を圧迫する要因になり得ます。特に業績が芳しくない場合、この負担から解放されたいと強く願うでしょう。

- 運営方針の自由度: FC本部の定めるカリキュラムや運営方針に縛られず、独自の教育理念を追求したいという思いも、譲渡の動機となり得ます。

- 違約金のリスク: 契約期間途中の解約には、場合によって違約金が発生場合があります。これを避けるためにも、更新前に譲渡を完了させる必要があるのです。

ここで「フランチャイズ」について軽くおさらいしておきましょう。

フランチャイザーは本部として、ブランド、商品、サービス、経営ノウハウなどを提供します。

フランチャイジーは加盟店として、それらを利用して事業を運営します。

通常両者は対等なビジネスパートナーとして、契約に基づいて協力し、利益を追求していきます。対等ではありますが、それはあくまでもビジネス面の伴走状態における対等であって、実際はフランチャイザーである本部が契約書を作成しますし、諸々のルールは本部が打ち立てます。

フランチャイズの場合には月々に発生するロイヤリティの負担があったとしても、独自ブランドで発信するよりもブランド力での集客が出来るメリットがありますし、更新料そのものは違法ではありませんので、トータルバランスでの好みになると思います。

とは言え、FC契約の更新時には、場合によってロイヤリティ以上の金額の支払いがありますので、負担にならないことはありません。

3.生徒と講師への責任:彼らの「現状」を守るために

お金や契約の話だけではありません。あなたが最も心を痛めているのは、長年信頼を寄せてくれた生徒たち、そして共に汗を流してきた講師陣の今ではないでしょうか。

- 生徒の学習中断の回避: 塾が突然閉鎖されることは、生徒の学習計画を大きく狂わせます。受験を控えた生徒にとっては、死活問題となりかねません。

- 講師の雇用継続: 共に塾を築き上げてきた講師たちに、安定した雇用先を提供したい。彼らが路頭に迷うことのないよう、事業承継を急ぎたいと考えるのは、経営者として当然の情です。

- 地域への影響: 長年地域に根ざしてきた塾がなくなることは、地域の子どもたちの学習機会の喪失を意味します。そうした社会的責任も、譲渡を急ぐ大きな理由となるでしょう。

4.事業承継のタイミング:後継者不在という「現実」

親族や従業員の中に後継者がいない場合、事業を存続させる唯一の道が外部への譲渡です。しかし、この決断もまた、先延ばしにできない理由があります。

- 年齢的な問題: オーナー自身の体力的な限界や、引退を考える年齢に差し掛かっている場合、悠長に後継者を探す時間は残されていません。

- 健康上の理由: 突然の病気や体調不良は、待ったなしで譲渡の必要性を突きつけます。

- 事業の鮮度: 業界の変化は激しく、事業価値は時間とともに変動します。価値が高いうちに譲渡を完了させたいという思いも、譲渡を急ぐ理由の一つです。

「急募」を成功に導くための、譲渡準備と具体的な行動

これらの切迫した理由を抱えながらも、譲渡を成功させるためには、闇雲に動くのではなく、戦略的な準備と迅速な行動が不可欠です。

1.現状の徹底的な「見える化」:譲渡の「価値」を最大化する

まずは、あなたの塾の現状を徹底的に数値化し、「見える化」することから始めます。これが、買い手にとってのあなたの塾の価値を明確にする第一歩です。

- 財務状況の整理: 過去3年分の決算書、試算表、税務申告書などを準備します。売上、経費、利益の内訳を詳細に分析し、不採算部門や改善点も正直に把握しましょう。

- 生徒情報の整理: 在籍生徒数、学年構成、入塾経路、退塾理由、平均在籍期間などをデータ化します。生徒数の安定性や継続性が、買い手の最も注目するポイントです。

- 講師陣のスキルと体制: 正社員・アルバイトの比率、得意科目、指導経験年数、講師の定着率などをまとめます。塾の「人財」は、事業価値の重要な一部です。

- カリキュラムと指導ノウハウ: 使用教材、指導メソッド、進路指導の実績、合格実績など、教育内容の強みを明確にします。

- 設備・備品リスト: 教室の広さ、設備(PC、プロジェクター、空調など)、教材、什器備品などの現状を把握し、リストアップします。

- 強みと弱みの分析(SWOT分析): 競合との差別化ポイントは何か? 立地、ブランド力、特定の指導法など、あなたの塾が持つ「個性」を明確に言語化します。同時に、課題点も洗い出し、譲渡後の改善策として提示できると、買い手はその時の可能性を感じやすくなります。

↑ ↑ ↑

この1の項目はとても重要です。

ここでは買い手の立場(逆の立場)になってありのままの姿をデータとして提示することを考えるといいです。

自分がもし買い手だったら、やはり詳細のデータがあったほうが安心です。

オーナー様がデータ化するのが苦手であれば

ご安心ください。

CROSS M&A(クロスマ)がお手伝いいたします。

・何から手を付けていいのかわからない

・Excelなどのアプリケーションの使い方がいまいちわからない

など、お困りのことがありましたら是非ご一報ください。例えば遠方であったとしてもgoogle spread sheet(スプレッドシート)などを共有できればお互いに作業が出来ます。このあたりの初期段階の準備なども丁寧に対応いたします。

画像は多く用意しましょう(スマホ撮影で大丈夫です!)

また、初期段階では、物件の内外の様子がわかる画像も多くあったほうが良いでしょう。日中の様子や夕方から夜の看板に明かりがともったときの様子などを分けて撮影してもいいですし、教室の前に自転車がおけるのであれば、多くの自転車が止まっている様子なども買い手の琴線に触れるかもしれません。

中の様子でも様々な角度から撮影して、イメージがわくようにしてあげましょう。

2.譲渡スキームの「選択」:最適な形を選ぶ羅針盤

譲渡の形は一つではありません。あなたの目的と状況に合わせた最適なスキームを選択することが、成功への鍵となります。

- 事業譲渡: 塾の事業そのもの(生徒、講師、設備、ノウハウなど)を譲渡する一般的な方法です。法人格は残るため、あなたの個人的な負債や過去のトラブルとは切り離しやすいメリットがあります。

- 株式譲渡: 法人として塾を経営している場合、会社の株式を譲渡する方法です。法人格ごと引き継ぐため、許認可などもそのまま引き継げるメリットがありますが、負債なども引き継がれるため、綿密なデューデリジェンス(詳細な調査)が不可欠です。

- M&A仲介会社の活用: 自身で買い手を探すよりも、専門知識とネットワークを持つ仲介会社を利用する方が、迅速かつ安全な譲渡に繋がりやすいです。特に「急募」の状況では、彼らのスピード感と経験が大きな助けとなります。

- マッチングサイトの活用: 最近では、塾専門のM&Aマッチングサイトなども増えています。スピーディーに多くの買い手候補と接点を持てる可能性がありますが、交渉は自身で行う必要があるため、知識と経験が求められます。

3.買い手候補への「アプローチ」:適切なパートナーを見つける

理想の買い手は、あなたの塾の教育理念や文化を理解し、さらに発展させてくれる存在です。

- ターゲット像の明確化: どのような買い手(同業他社、異業種からの参入、個人起業家など)に譲渡したいのかを具体的にイメージします。

- 情報開示のタイミングと範囲: 最初に開示する情報(ノンネームシートなど)は匿名性を保ちつつ、興味を持った買い手に対して段階的に詳細な情報を提供します。情報漏洩のリスク管理を徹底しましょう。

- 交渉と条件調整: 価格だけでなく、従業員の雇用継続、引き継ぎ期間、支払い条件など、多岐にわたる交渉が必要です。感情的にならず、冷静に、しかし迅速に進めることが肝要です。

4.従業員・生徒・保護者への「配慮」:円滑な引継ぎの要

譲渡プロセスで最もデリケートな部分であり、成功の鍵を握るのが、関係者への配慮です。

- 開示のタイミング: 譲渡の意向を伝えるタイミングは非常に重要です。早すぎると不安を煽り、遅すぎると不信感を生みます。通常は、買い手がほぼ決定し、最終合意に至る直前のタイミングが良いとされています。

- 丁寧な説明: 譲渡の理由、買い手の情報、今後の運営方針、従業員の処遇などを、誠意をもって説明します。不安を取り除き、理解と協力を得ることが重要です。

- 引継ぎ計画の策定: 授業内容、生徒の進捗状況、保護者とのコミュニケーション方法、事務処理など、スムーズな引き継ぎのための具体的な計画を買い手と共有し、実行します。

5.専門家との「連携」:安心して任せるパートナーシップ

「急募」の状況だからこそ、専門家の力を借りることは、時間と労力を節約し、失敗のリスクを減らす上で不可欠です。

- M&Aアドバイザー/仲介会社: 買い手探しから交渉、契約締結まで、一貫してサポートしてくれます。特に塾業界に詳しい専門家を選ぶと良いでしょう。

- 弁護士: 契約書の作成・リーガルチェックは必須です。後々のトラブルを避けるためにも、専門家の視点を取り入れましょう。

- 税理士/会計士: 税務面でのアドバイス、企業価値評価、譲渡後の税金対策など、お金に関する専門的なサポートを受けます。

毎度記載していますが、事業譲渡(学習塾や習いごと教室の多く)でしたら、一番力になってくれるがM&Aアドバイザーです。弁護士や税理士・会計士を別途いれるとなるとかなりの金額になってしまいます。

とは言え、たいていのDD(デューデリジェンス)は、買い手がその費用を負担することが多いです。

「急募」の現実を乗り越えるために:あなたの「今」に集中する

この記事を読んでくださっているあなたは、今、人生の大きな岐路に立たされていることと思います。不動産契約の更新、フランチャイズ契約の制約、そして何よりも、生徒や講師への責任感…。それらのプレッシャーの中で、「急募」という決断を下されたことでしょう。

しかし、この「急募」は、決してネガティブな意味だけではありません。それは、あなたが現状を打破し、この状況を乗り越えるための「強い決意」の表れです。

私の経験から言えるのは、準備を怠らず、適切なパートナーを見つけ、そして何よりも「行動」を起こすことの重要性です。目の前の課題から目を背けず、正面から向き合うことで、きっとあなたの今の状況が好転するはずです。

この記事が、あなたの「急募」という決断の背中を押し、この瞬間を乗り越えるための手助けとなることを心より願っております。

※この記事は、かつても今も塾オーナーでもあるCROSS M&A(クロスマ)のアドバイザーが自分でも経験し乗り越えてきた経緯があるため、悩みをもっているオーナー様の手助けになるという自負から書かせて頂きました。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日

学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて

#不動産契約

#事業譲渡

#保証金

#名義変更

#大家承諾

#契約書条項

#承諾料

#賃貸借契約

#賃貸借譲渡

2026年01月05日

フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由

#AI教材塾経営

#フランチャイズ売却

#個人塾デジタル化

#塾オーナー出口戦略

#塾居抜き売却

#塾経営M&A

#学習塾事業承継

#学習塾再編淘汰

#学習塾譲渡

#学習塾閉校コスト

2025年12月22日

学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説

#M&A

#デューデリジェンス

#ページビュー

#事業承継

#個別指導塾

#営業利益

#売却価格

#学習塾

#実名商談

#成約期間

#譲渡