塾の人件費上昇を授業料でどこまで賄うか? 経営者が知るべき戦略

近年、多くの学習塾が直面している課題、それは人件費の上昇です。

↑

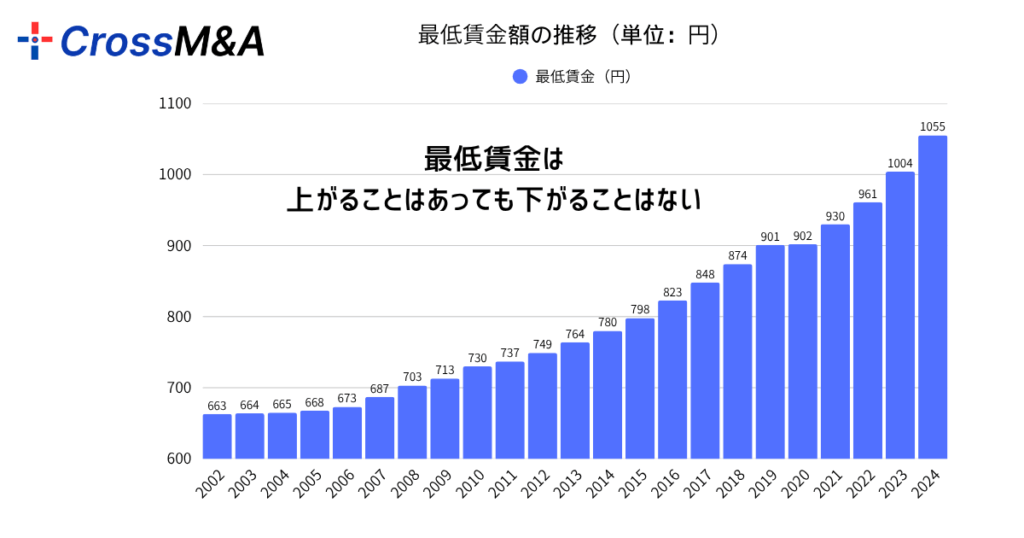

こちらのグラフは2002年から昨年2024年に至るまでの最低賃金推移です。毎年上がっていますし、今は政府も1500円をターゲットにしているため、どうあっても下がることはなさそうです。

少子化が進む一方で、講師の確保は激化し、最低賃金の引き上げも相まって、人件費は経営を圧迫する要因となりつつあります。

今、学習塾オーナーとして活躍されている方は、以前よりも急激に進んでいる印象を持つかと思います。

この背後には、ありとあらゆる物価高があります。

2025年の値上げ動向としては、4月までに6千品目が上昇し、24年比6割増ペースの値上げラッシュが続きました。以降も年間1.5~2万品目ペースの値上げがあるだろうと想定されていて24年を上回る可能性があると言われています。

モノの値段もサービスの値段もすべて上がっている現状です。

・輸送費値上げ

・紙や資材も高騰

・講師募集サイトは全部値上げ

・システム利用料も値上げ

このコスト増を安易に授業料に転嫁すれば、生徒離れを招き、経営はさらに苦しくなります。しかしながら、多少は上げていかなければ立ちいかなくなってしまいます・・・・。

では、塾の人件費上昇は、授業料でどこまで賄うべきなのでしょうか?

本記事では、この難しい課題に対し、塾経営者が取るべき具体的な戦略を、データと事例を交えながら解説します。単に「値上げをする」という短絡的な思考から脱却し、生徒と保護者に納得感を与え、結果的に塾のブランド価値を高める方法を、多角的に探っていきます。

1. 人件費上昇の現状と、塾経営が直面する課題

まず、学習塾における人件費の現状を正確に把握することから始めましょう。多くの塾で人件費が上昇している背景には、以下の要因が複合的に絡み合っています。

講師の需要と供給のミスマッチ

少子化が進む中でも、中学受験や高校受験、大学受験といった競争は依然として激しく、専門性の高い質の良い講師への需要は高まっています。しかし、一方で若者の学習塾講師離れや、より安定した職業への志向が強まり、特に優秀な講師の確保は年々難しくなっています。この需給のバランスが崩れることで、良い講師を確保するためには、高待遇を提示せざるを得ない状況が生まれています。

最低賃金の引き上げ

地方自治体や国による最低賃金の引き上げは、特にアルバイト講師の多い個別指導塾や、中小規模の塾にとって、直接的な人件費増の要因となります。時給が上がる分、単純計算で人件費は上昇します。

労働環境改善の要請

長時間労働やサービス残業といった、従来の塾業界の労働慣行に対する社会的な目が厳しくなっています。優秀な人材を確保・定着させるためには、福利厚生の充実や、労働時間の適正化など、労働環境の改善が不可欠です。これらもまた、人件費として計上されるコスト増となります。

これらの要因が重なり、

多くの塾が「質の高い教育を提供するためには、人件費を上げざるを得ないが、授業料を上げすぎると生徒が減る」というジレンマに陥っています。

2. 授業料の値上げは本当に唯一の解決策か?

人件費の上昇に対し、最も分かりやすい解決策は「授業料の値上げ」です。しかし、安易な値上げは以下のリスクをはらんでいます。

生徒離れのリスク

保護者の家計は厳しい状況にあり、授業料の値上げは直接的な負担増となります。特に競合塾が多い地域では、少しでも安い塾へ生徒が流れる可能性があります。

ブランドイメージの低下

「値上げばかりする塾」というイメージが定着すれば、保護者からの信頼を失い、塾のブランド価値を損ないかねません。

もちろん、適正な値上げは不可欠です。しかし、そのタイミングや方法を誤ると、かえって経営を悪化させることになりかねません。

3. 授業料を値上げする前に、やるべき3つのこと

授業料の値上げに踏み切る前に、まずは塾の経営体質を改善し、「値上げをしなくても利益を出せる構造」を構築することが重要です。

1. 無駄なコストを徹底的に見直す

人件費以外のコストを洗い出し、削減できる部分はないか見直しましょう。

- 教材費: 自社開発の教材をデジタル化したり、必要な部分だけを印刷するオンデマンド方式に変更したりすることで、印刷代や在庫コストを削減できます。

- 広告宣伝費: 効果の薄いチラシやWeb広告を見直し、生徒紹介キャンペーンやSNSでの情報発信など、費用対効果の高い方法にシフトしましょう。

- 管理コスト: 業務管理システムを導入することで、事務作業を自動化し、人件費を削減できます。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

※クロスマの記事にはこの実例実話の内容が随所に書かれていますが、特に以下のコストカット記事は、学習塾や習いごと教室運営の方にプラスになりますので、読み飛ばしせずご確認いただければ幸いです。

CROSS M&A(クロスマ)も同じようにコストカットについては、真剣に考えています。効果のあったコストカットとして、何点かご紹介いたします。これも実際の話です。

①教材のコストカット

とある教材会社のプリント教材をきっぱり辞めました。

理由は、年度契約という少々信じがたい仕組みをとっていた点、もう一つは単純に月額が高いという点です。これによって、年間180万円のカットをしました。

月次での契約、解約ができるようにすればいいものを・・・そう思いながら解約通告しました。年度の意味がよくわかりません。

もし、年度契約方式のものがあれば、思い切ってカットを考えてもいいと思います。

例えば、180万円のコストカットであれば、その10分の1の18万円で2000円のテキストが90冊買えます。

または、月額2500円程度で、かなり優秀なWEB教材が手に入ります。

②広告宣伝費のコストカット

これは正直、賛否あろうかと思いますが、やはり新聞折込広告は減らしたほうが良いと思います。

理由は、現在・・・そしてこれからの新聞購読率は減少し続ける可能性があるからです。

公益財団法人新聞通信調査会(以下、新聞通信調査会)が2020年に行った「第13回メディアに関する全国世論調査」によりますと、ここ10年程で購読率が約23%減少し、2020年では61.3%となっています。

折込チラシは、サイズがB4の場合などは折り代もかかるため、差がありますが、費用相場としては、配布エリアやサイズ、部数、紙の種類、印刷方式などによって異なるものの一般的に1枚あたり3円~9円程度です。

当然ながら、チラシの作成代金も別途かかりますので、年間の広告宣伝費を紙媒体で行う場合には、60~80万円のコストがかかります。

特に学習塾の場合には、春前、夏前、そして冬前の3回ぐらいの実施とすれば、この計算も大方成り立ちます。

かつては、毎年のように行っていた新聞折込広告は、今は季節的なポスティングにシフトしています。これによって、年間の紙媒体広告はその半分ぐらいにはカットできています。

ただし、その費用対効果がどの程度なのか・・・という部分にとおいては正確な把握はできていません。

③管理費用のコストカット

これは、システム利用料のカットとしてとらえていいでしょう。

独自ブランドで運営しているところと、フランチャイズ教室では、システム利用の幅が異なるとは思いますが、どちらもカットできます。

よくある「学習塾用の管理システム」みたいなものを月額で使っているところもありますが、クロスマは不要だと思います。

私たちはgoogleスプレッドシートやDropBox,Discordなどの無料ツールを駆使して、有料ツール以上に使いこなしているため、より優秀なシステムを完全無料で行っています。

この部分のコストはカットです。

以上、けっこう生々しく書きましたが事実です。

まずはコスト面を見直してみましょう。

2. 講師の生産性を最大化する

人件費を削減するのではなく、「講師一人当たりの生産性」を高めることを考えます。

- 研修制度の充実: 講師のスキルアップは、生徒の成績向上に直結します。質の高い研修を実施し、授業の質を高めることで、口コミによる集客効果が期待できます。

- 多角的な評価制度の導入: 授業の質だけでなく、生徒の進路相談や保護者対応など、多岐にわたる業務を評価対象にすることで、講師のモチベーションを向上させます。

- デジタルツールの活用: 講師の業務負担を軽減するためのシステムを講師し、時間的な束縛から解放することで、講師の疲弊を防ぎます。

CROSS M&A (クロスマ)は、15年の運営経験の中で、講師の生産性向上=講師を疲弊させないことだと実感しております。

2020年のときだけは新型コロナウィルスの蔓延があり、特に学生講師は大学の講義もオンラインでしたから、働きたい意向が強いのと、講師を探すことに苦労はしませんでした。

しかしだんだんと収束するに従い、大学生講師たちの本来の学生生活との両立は、相当ハードなものになりました。

従って、例えば夏期講習などで、あまりにもハードに講師たちを登用すると、疲弊してしまいます。それがモティベーションの低下や燃え尽きにつながってしまうのです。

講師をどんどん雇用しなくてはいけない状況は、生徒の増加があるから、授業が多いからというプラスの面もあるかもしれませんが、講師が辞めてしまうからというマイナス面もあるのではないでしょうか。

この募集コストも今では高騰していますので、なるべく長く在籍してくれたほうがコストカットになります。

そのためには、講師の疲弊がないように配慮するのが一番の方策です。

その観点で、上記の中で最も力を入れているのがデジタルツール活用です。つまり講師の生産性向上は、彼らが最高のパフォーマンスと生徒との対話時間との接点増加によってもたらされますので、仕事の時短を図ってあげることが重要です。

一昔前、塾講師の仕事は「ブラックバイト」と揶揄されました。授業が終わってからの業務が山のようにあった時代があったのでしょう。

クロスマの運営している教室では、

①残業はしない

②授業が終わったら即帰宅

③会議会合は行わない

④生産性のない飲み会も行わない

⑤連続授業は極力3コマまで

これらを徹底しています。従ってどこにもブラック要素がありません。

また、上記のデジタルツールの活用は、やはり無料ツールを使って、講師たちが楽に報告書を作成できるようにしています。

こちらもクロスマへ仲介をご依頼の際は、買い手様が困らないよう無料ツールで最高のシステム構築をお手伝いいたします!

3. 付加価値を高める

授業料を値上げするならば、その分、保護者や生徒に「この塾に通う価値がある」と思ってもらえる付加価値を提供する必要があります。

- 個別最適化された学習プラン: 一人ひとりの生徒の学力や目標に合わせた、オーダーメイドの学習プランを提示します。

- 進路指導の専門家を配置: 難関校への合格実績を持つプロ講師や、専門の進路指導担当者を置くことで、塾の専門性をアピールします。

- 保護者とのコミュニケーション強化: 定期的な面談やオンラインでの学習状況報告などを通じて、保護者が塾の教育方針を理解し、安心感を得られるようにします。

これらの施策は、単なるコスト削減ではなく、塾のブランド力を高めることにつながります。

しかし、この程度のことであれば、いまやどこの学習塾でも実施しています。付加価値を高める意味でも生徒や保護者が何を望んでいるのかをリサーチするとよいでしょう。

学習塾=成績向上のためにある

学習塾=志望校合格のためにある

この学習面での貢献は、もちろんのこと、学習面以外での貢献も付加価値につながります。

4. 授業料の値上げに踏み切る際の「納得感」を生む戦略

上記の施策を徹底した上で、それでもなお授業料の値上げが必要になった場合、どのように実行すれば、生徒離れを防ぎ、保護者に納得してもらえるのでしょうか。

1. 値上げの理由を丁寧に説明する

「人件費が上がったから」というだけでなく、「質の高い講師を確保し、より良い教育環境を提供するため」という、具体的な理由を丁寧に説明しましょう。例えば、

- 「講師の専門性を高めるための研修費用が増加したため、授業の質がさらに向上します。」

- 「最新のデジタル教材を導入することで、個々の生徒に最適な学習を提供できるようになりました。」 といった、値上げによって得られるメリットを具体的に伝えましょう。

年度の切り替え時期からの値上げが時期としては最も多いかと存じます。

そのためには、3月に次年度の新しい料金での請求業務を確定させる必要がありますので、面談は1月~2月にしっかりと実施すべきです。

2.段階的な値上げを実施する

一気に大きな値上げをするのではなく、毎年少しずつ値上げをしたり、特定のコースやサービスのみを値上げしたりと、段階的に実施することで、保護者の負担感を軽減できます。

3. 値上げと同時に新サービスを導入する

値上げに合わせて、新しいオプションサービスや、質の高い特別講座を導入することで、保護者は「値上げされたけれど、新しいサービスを受けられるなら納得」と感じやすくなります。

- 例:授業料を値上げする代わりに、定期テスト対策の特別講座を追加料金なしで提供する。

- 例:授業料は維持し、自習室の利用を無料から有料化する。

5. 成功事例から学ぶ、人件費高騰を乗り越える塾経営

実際に人件費高騰を乗り越え、成長を続けている塾の事例を見てみましょう。

【事例1】徹底的な業務効率化で利益率を改善した個別指導塾A この塾では、アルバイト講師の人件費上昇を、徹底的な業務効率化で吸収しました。

- 個別面談のオンライン化: 保護者面談をオンラインに切り替えることで、講師の移動時間や待機時間を削減し、授業に充てる時間を増やしました。

- AI教材の導入: 生徒のレベルに合わせた問題作成や宿題の採点をAIに任せることで、講師の事務作業を大幅に削減。講師は生徒とのコミュニケーションや質問対応に集中できるようになりました。 これらの取り組みにより、授業の質を維持しつつ、人件費の上昇分をカバーし、結果として生徒数も増加しました。

こちらの事例は、実はクロスマアドバイザーの友人の事例です。

地区が違うのですが、徹底したオンライン化+AI導入を進行しています。授業をAI教材主体にしたことで、コスト削減が大幅に進み、利益率が高い仕組みを作り上げています。

AI教材の導入でもっとも成果が出たのが、「高校生の集客」だそうです。

AI教材と特に高校生の「数学」がうまくマッチしているようで、数学の成績伸長が著しく、高校生の紹介及び、高校生からの問い合わせ(※口コミが多くなった)が増加していったという内容でした。

電話での問い合わせでも、その他大勢の中のひとつの塾という感じの問い合わせではなく、そこを目指しての問い合わせが増えたらしいです。

問合せに対する体験授業設定率及び、入塾率がAI教材導入前と比較して段違いに向上したことを自身満々で伝えてくれました。

【事例2】付加価値を高めることで、値上げに成功した進学塾B この塾は、人件費上昇を背景に授業料の値上げを決定しました。しかし、その値上げと同時に、

- 難関校合格を目指す専門家チームの結成

- 保護者向け進路相談会の定期開催 といった、進路指導におけるサービスを強化しました。 保護者からは「高いけれど、それだけの価値がある」「他の塾にはないサポートが手厚い」と評価され、値上げ後も生徒数は安定して推移しました。

こちらは、近隣塾の状況です。

進路指導と社会人講師を新規で導入してチームをつくり、徹底した上位偏差値問題対策を進めていくクラスを作ったところ、一気に噂が広がって、近隣の子供たちで上位層がこぞって入塾する現象がおこったようです。

ここは、夜に自転車の数がどんどん増えていきました。

まとめ:授業料は「コスト」ではなく「投資」と考える

人件費の上昇という課題は、経営者、運営者を悩ませる問題ではあるのですが、考えてみたら人件費は今後も上がり続けていくわけですから、明確な対応策をもっていなければならないということは一目瞭然であります。

そして、この問題は、ただ単に授業料を上げるか否かという二択の問題ではありません。これは、「塾の価値をどう高めていくか」という、経営の本質を問う良い機会ともいえるのです。

授業料は、保護者にとって単なる「コスト」ではありません。子どもたちの「未来への投資」です。

その投資に対して、見合った見返りが得られるように、私たちは企業努力をし続けていく必要があるのです。

授業料を値上げする際には、「人件費が上がったから仕方なく」ではなく、「塾の価値を高めるために、必要な投資」として、その具体的な内容とメリットを丁寧に伝えましょう。

①コスト削減

②生産性向上

③そして付加価値の創出

この3つの柱を軸に経営戦略を練り直すことで、人件費の上昇を乗り越え、持続的に成長する塾へと進化できるはずです。

塾の経営者として、人件費の上昇を単なる逆境と捉えるのではなく、塾のブランド力を高めるためのチャンスと捉え、攻めの姿勢でこの課題に立ち向かってください。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク