初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(テスト前)

初めての経営・教室運営で成功を掴む!定期テスト前に徹底すべき戦略と注意点

今回は、初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点として、「テスト」の絞って解説して参ります。

生徒の定期テスト前における学習塾としての取り組みは、非常に重要です。運営の真価が問われると同時に、今後の集客、継続率、そして教室の評判を左右する!と言っても過言ではありません。

初めての経営者がこの試練を乗り越え、教室を成功に導くために、テスト前に徹底すべき戦略的準備、指導の質、そして生徒・保護者とのコミュニケーションという3つの柱に基づいた注意点をご確認ください。

Ⅰ. 経営基盤と戦略の確立(テスト前の土台作り)

テスト対策を始める前に、経営者として教室の土台が盤石であることを確認することが最優先です。

1. 教室の理念・ターゲット・USPの再確認

「なんのために、誰の、どんな悩みを解決する教室なのか?」という理念を再確認しましょう。

- ターゲットの明確化: 「理想の生徒像」が明確であれば、テスト対策の方向性も定まります。例えば、「基礎固めから公立トップ校を目指す生徒」であれば、学校ワークの徹底と応用問題への橋渡しに重点を置くべきです。

- 独自のウリ(USP)の確立: テスト対策においても、「他にはない」独自のサービスを明確に打ち出します。

事例:

「テスト2週間前から毎日自習室を夜10時まで開放」

「学校ごとの過去問分析に基づいたオリジナルプリント」

「LINEで24時間質問受付」

「テスト前の独自イベントの開催」

「定期テスト範囲の確認テスト実施」

など、具体的な行動をウリにしましょう。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

何度か記事でも書きましたが、保護者は結果をよくチェックします。その際、通知表とテスト結果であれば、断然後者、「テスト結果」をよく見るのです。

通知表は学期が終了するごとにもらえる評価で、1から5の評価が教科ごとにつけられます。4から5になった、3から一気に5になったということであれば、プラスインパクトがありますが、評価はそんなに大きく変動はしません。

1はほとんどないものと捉えて、2から5、つまり、2か3か4か5の世界です。

たった4つの数知変動しかない点及び、第三番目の評価基準である、授業への積極参加態度などの少々アバウトな評価が加味されて、3だとか4,5となるため、保護者も明確なものが見えてきません。

つまりは、この通知表の結果を見ての「退塾か、そのままSTAYか」の判断はあまりしないのです。

ところが、定期テストの結果は違います。

点数は0から100まで大きく差が出ます。ほとんどの保護者が、テスト結果を見て「塾探しをしなくては!」というきっかけを持ちます。

ですから保護者が「塾に入れなければ」という思いであるとか「この塾を転塾して違うところを探そう」という思い、「よくやってくれてるし結果も出てるからこのまま頑張ってもらおう」という思い、、、

抱く思いはいろいろです。

しかし、いずれの場合も「テスト結果」がきっかけになることは、ほぼほぼ間違いありません。

従いまして、テスト一か月前、2週間前には、今までとは違う学習塾としての在り方を保護者にも生徒にも強いメッセージを添えて全体で盛り上げていく必要があります。

テスト前=勉強祭り!そんな感じです。

そして重要なのは、そういう取り組みは、効果が出なければやる意味がありません。しかし、学習効果というのは、習う範囲によっても、生徒たちの理解度によっても違います。

しかし、効果は出さなくてはなりません。

どうしたらいいと思いますか?

ここ、とても重要です。この一点がもしかしたら、最重要テーマだと言ってもいいぐらいです。

答えは、イベント期間は長めに設定する! でした。

なぜか!?

①生徒によっては、声掛けやアプローチをしても本気モードになかなかなれない

②学校指定の教科書やワークなどを「置き勉(おきべん)」する生徒も多いため、きちんと持ってこさせるために時間がかかる場合がある

③そもそも学校からテスト範囲が示されてからの学習では時間が足りない

④生徒の多くが、学校から2週間前に課される宿題をこなすこと=学校ワークからの課題をやること、そのものを勉強なのだと勘違いしているケースが多い

よーいドン!で号令をかけても生徒にも保護者にもなかなか全浸透するまで時間がかかるものなのです。だからこそ、イベント期間を長めに設定して、これだけのことをやらなくてはいけないのですよというメッセージを強く打ち出していきます。

さて、これについても何故でしょうか。

その答えは、

塾で懸命に働きかけ、イベント開催、特別な授業実施などを行っても、難易度が相当高くなってしまったり、生徒にとってやりにくい単元が出たりすると、点数があまり伸びないこともあります。

勿論、平均点乖離をのちに計算しなければ、本当に意味で、良かったのか、ダメだったのかのジャッジはできません。

ところが、保護者は、表数字で判断するのです。

極論、平均点が70点のテストで80点は、平均乖離は10点です。平均点が30点のテストで60点の場合、表数字は60点であっても平均プラス乖離が実に30点もあるのですから、とんでもなくよく頑張った!という話に本当はなります。

ところが・・・です。

保護者は、80点と60点をそのまま受け止めることが多いです。当然その後に説明すれば納得はしてもらえますが、それでも何となくしっくりきていない感じも見受けます。

それぐらい、点数は大事なのです。

だからこそ、塾としての取り組みは、けっこうこのテストのためにロングランだったよね、ということを印象として「保護者にインプットしていく」のです。

そうしなければ、塾は何もしてくれなかった、塾に通わせているのに点数が上がらない、という心の中の声が増幅してしまいます。

しかし、ロングランでの対策を実施している場合は、変な退塾はありません。

塾として一生懸命対策をしてくれたのに、「うちの子の努力が足りなかった」という感じで保護者も成績が上がらないこと=塾の責任と考える前に、一歩踏みとどまってくれる可能性が高くなるのです。

↑

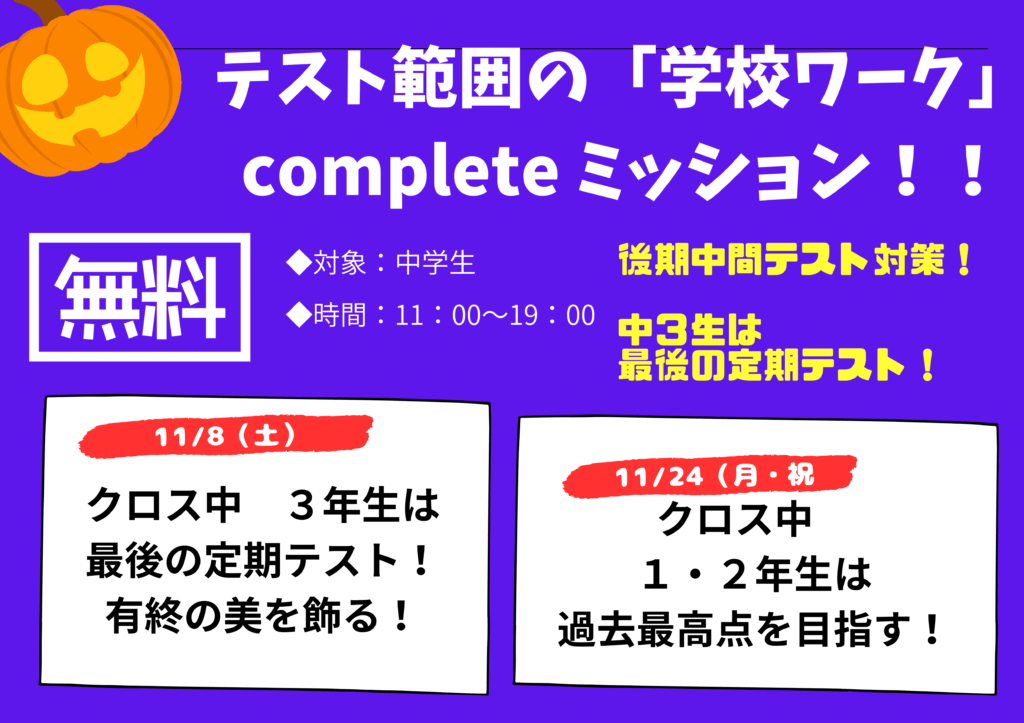

こちらはサンプルです。

仮想の中学「クロス中学向け」のイベントの案内チラシです。

イベントは無料で実施して、午前11時から19時までの8時間ですが、意図して「昼」を挟んでいます。

これは何故かというと、ぶっ通しイベントよりもこのように昼を挟むことで、教室内で昼ご飯を食べる時間を設けます。そうすると生徒たちのメリハリと頑張る時間増加につながるのです。

2. 事業戦略と資金繰りの確認

熱意だけでは教室は維持できません。テスト対策期間は、講師の人件費や教材費、光熱費が増加しやすい時期です。

- 事業計画書のチェック: 年間の収益見込みに対し、テスト対策講座や追加授業などの短期的な収益と、退塾防止による長期的な収益をどのように確保するか、計画を再確認しましょう。

- キャッシュフローの把握: 特に開業初期は、資金繰りが厳しくなりがちです。予期せぬ出費に備え、手元の資金(キャッシュ)が常に明確で、あと何ヶ月持つのかを把握しておく必要があります。

これは火を見るより明らかです。

赤文字で書いた箇所、つまり退塾防止になった場合の収益は講師人件費や、教材、光熱費よりも間違いなく上です。

3. 法令遵守とリスクマネジメント

生徒・保護者からの信頼を得るためには、クリーンな運営が不可欠です。

- 誇大広告の禁止: 「誰でも簡単に」「必ず〇点アップ」など、事実と異なる誇張表現や過度な期待を持たせる広告宣伝は絶対に避けましょう。景品表示法などの法令違反は、一発で教室の信用を失います。

- 安全管理の徹底: テスト前の自習室開放などで開室時間が長くなる場合、生徒の入退室管理や防犯対策、体調不良者への対応マニュアルを再確認し、講師全員で共有します。

ひときわ気を付けなくてはいけないポイントがあります。

それは、教室長と生徒、講師と生徒の関係性です。教育に携わっていながらも「セクハラ」の問題があります。

まず生徒は恋愛その他の対象にしては絶対にいけない!ということを念頭に置くべきですし、

その土壌を教室内で絶対につくってはいけません。

そのため、

教室長不在で講師と生徒だけの時間があるようなイベントはやらない!

イベントサポートを講師に依頼する際は、必ず互いの監視体制が有効に機能するような布陣で行う!

このことが重要です。

Ⅱ. テスト対策指導と運営の「質」(生徒の成果に直結)

テスト前の対応が生徒の成績と保護者の満足度を決めます。

1. 学校別・生徒別の「個別最適化」戦略

画一的な対策では、生徒の満足度は上がりません。

- 徹底した情報収集: 担当学校のテスト範囲、出題傾向、先生の癖、提出物(ワーク)の量と締切を、生徒から詳細にヒアリングし、データベース化します。

- 「やるべきこと」の明確化:

- テスト範囲を一通り見直させ、理解している部分と苦手な部分を可視化させます。

- テストまでの学習スケジュールを生徒と一緒に立て、進捗状況をチェックします(提出物の進捗チェックは特に重要)。

- 「この問題を完璧にすれば、何点取れる」という具体的なゴールと、そこに至るまでの優先順位を明確にします。

- 勉強方法の指導: 単に「勉強しなさい」ではなく、「復習ノートの作り方」「暗記の仕方」「ケアレスミスの防ぎ方」といった、点数に直結する勉強の仕方を具体的に指導します。

2. 講師と指導体制の強化

講師の質が、教室の評価に直結します。

- 講師のトレーニングと情報共有: テスト範囲や対策方針、生徒一人ひとりの苦手分野・志望校などの情報を講師間で漏れなく共有するミーティングを必ず実施します。

- 「インプットの5倍のアウトプット」意識: 講師自身が、生徒に教える内容の5倍の準備をするよう指導します。一方的な講義ではなく、常に生徒に目を向け、「今、一番難しかったところはどこ?」といった双方向のコミュニケーションを徹底させましょう。

- モチベーションと体調の管理: テスト対策期間は、生徒だけでなく講師も多忙で疲労がたまりやすい時期です。教室長は講師の体調を気遣い、モチベーションを維持するためのコミュニケーションを密にとる必要があります。

3. 学習環境の提供

生徒が「ここでなら集中できる」と思える環境を整えます。

環境整備には、室内の温度であるとか、照度、整理整頓、清掃などもありますが、一番は「居場所」だと思います。

塾での授業があれば、生徒さんは決まった時間に来てくれます。

しかし、勉強は教わる授業だけではなく、自らが自発的にこなしていくことも非常に大切です。その観点から、「自習スペース」が整っていることは、教室としてのプラス環境であると言えます。

- 自習スペースの充実: 静かで集中できる空間を提供します。テスト前は、開室時間の延長や、休日開放を検討してもよいでしょう。

または、自習スペースが広い場合や、大型のホワイトボードがある場合には、スペースを利用した、集団補習などを企画実施すると参加者が増加していきます。 - 質問しやすい雰囲気: 自習時間中に、すぐに質問できる環境(講師が常に巡回している、質問専用の時間・場所があるなど)を整備します。わからないことをそのままにしない仕組みが重要です。

Ⅲ. 保護者とのコミュニケーション(信頼関係の構築と退塾防止)

生徒の成績が芳しくなかったとしても、テスト後の対応次第で保護者の信頼は大きく左右されます。本記事は、「テスト前」に照準を絞っておりますが、のちに「テスト後」の対応方法についても一つのタイトルを設けてしっかりと書いてまいりますので、併せてチェックしていただければ幸いです。

さて、それでは最後に保護者向けに「テスト前」どんなアクションをとるべきなのかをお伝えいたします。

「テスト前」の期待値調整と計画共有

保護者には、具体的なアクションと期待できる結果を事前に伝えておきましょう。

- 計画の共有: 「〇〇さんの今回のテスト対策は、内申点直結の学校ワークの徹底と数学の苦手な図形分野の克服に焦点を当てます。目標は前回より〇点アップです。」といった、

具体的な学習計画と目標を伝えます。

どんな時点でも「保護者の存在」を忘れないようにしましょう。

・教室長の思いを共有

・テスト前にこうしたいという思いも共有

・テスト前の生徒の学習へ向かう姿勢や前向きな発言も共有

・教室内における生徒の成長も共有

ですから、当然、テスト前のこの大切な「時(とき)」も共有するのです。

その際、オススメの方法としては、

やはり保護者に「協力依頼」をお願いする方法が一番いいです。

例えば、

・テスト範囲が出たら是非コピーさせてくださいというメールを送る

・〇月〇日にこういうイベントがあるので、是非ご参加くださいというメールを送る

など、

保護者にも参加意識をもってもらうことが一番盛り上がります。

学習塾の運営をされている方で、たまに・・・・生徒に対しては一所懸命だが、こと保護者の対応は杜撰であったり、足りないものが多すぎるという人を見かけます。

恐らく遅かれ早かれ残念な結果になるでしょう。

保護者を大切にしなければ、保護者の気持ちは簡単に離れていくのです。

- 教室の役割の明確化: 塾に通っているからといって「必ず高得点」が保証されるわけではないことを、やんわりと伝えつつ、教室はあくまで生徒の努力を最大限に引き出すための場所であることを理解してもらいましょう(例:家庭での学習時間の確保をお願いするなど)。

まとめ:経営者としての心構え

初めての経営では、目の前の問題に追われがちですが、教室運営の成否は「計画(Plan)」→「実行(Do)」→「評価(Check)」→「改善(Action)」のサイクルをどれだけ迅速に回せるかにかかっています。

定期テストは、生徒の成長を促す機会であると同時に、あなたの教室のPDCAサイクルを回すための重要なチェックポイントです。

この時期に準備を怠らず、指導の質を高め、誠実なコミュニケーションを徹底することで、生徒・保護者からの確固たる信頼を勝ち取り、教室を長期的な成功へと導くことができるでしょう。

頑張ってください、あなたの熱意は必ず生徒たちに伝わります。

立地選定について

最適な物件選びの秘訣とは?

内外装計画と工事について

統一感のある什器・備品

教室長一日密着レポート徹底解説

失敗しない採用のための求人

見落としがちな掲示物の重要性!

開校時に用意しておく事務用品

商圏分析とネットリサーチ徹底攻略

塾講師採用 効果的な募集から採用

学習塾は単月赤字でも経営できる!

話し上手より「聞き上手」

テキスト選定と教材会社の選び方

塾の「儲けの仕組み」を徹底解剖!

学習塾選びの鍵!自習室の有無

立地で選ぶ塾の重要性

掲示物、パンフレット、のぼり旗

学習塾・習いごとの看板は集客の要

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月27日

特にFC加盟で学習塾開業の場合は、本部の集客ノウハウに沿って最初の一年は突っ走ってみましょう。

#FC加盟

#ノウハウ

#塾起業

#塾集客

#学習塾経営

#守破離

#損益分岐点

#教室運営

#新年度開校

#経営基盤

#集客

2026年01月23日

初めての経営、初めての教室運営で注意すべき点(資金計画編)※日本政策金融公庫融資

#事業計画書

#創業融資

#創業計画書

#学習塾経営

#日本政策金融公庫

#書き方

#自己資金

#資金調達

#起業準備

#面接対策

2026年01月22日

会社勤めをしながらLLCを作って学習塾オーナーになるトレンドがある。~副業学習塾オーナーになる方法~

#M&Aメリット

#パラレルキャリア

#副業オーナー

#合同会社設立

#塾買収

#学習塾経営

#教室長管理

#教育事業投資

#日本政策金融公庫

#脱サラ準備