生徒数減少に直面した塾オーナー様へ:今の苦境を抜け出す「売却」という現実的な選択肢

はじめに実態の把握から

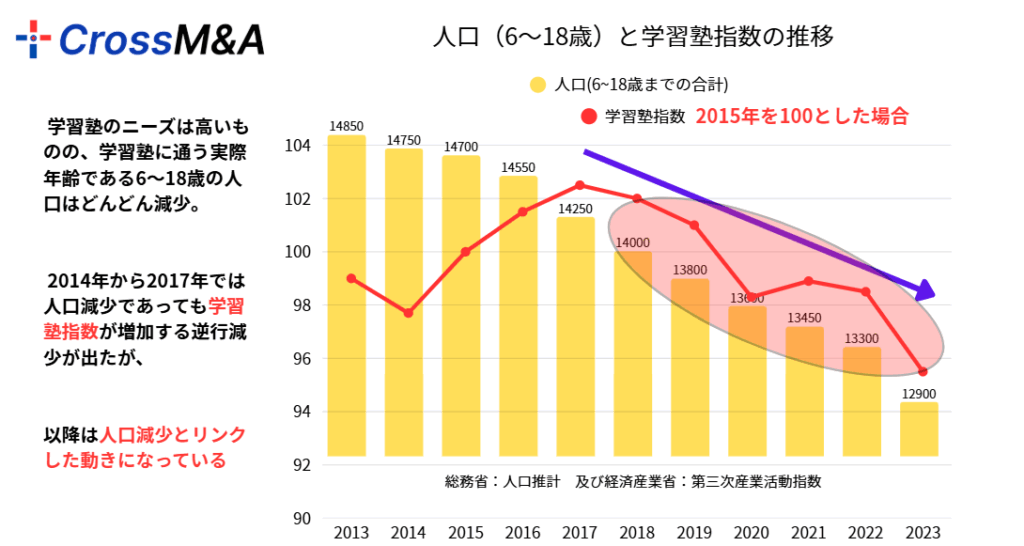

人口推移(6~18歳)と学習塾指数の推移

↑

こちらのグラフは、総務省の人口推計と経済産業省の第三次産業活動指数から、6~18歳までの人口推移と、2015年を100とした学習塾指数を表したものです。

ここから素直に読み取れることは、

①学習塾に通う年齢である6~18歳人口は、歯止めが効かないぐらい減少しています。

②2014年から2017年にかけては、人口減少があったものの、学習塾指数は増加という逆行現象が起こっていました。

③2017年をピークに学習塾指数は顕著な下落傾向となっています。

確かに、学習塾全体としての売上高は、2020年の新型コロナウィルスの蔓延時には大きく落ち込んだものの、その後は堅調推移となっています・・・が・・・。

実際紐解いていくと、

学習塾全体の頑張りによって売上高が増加したのではなく、少子化の顕在化で必然的に子供に充てられる教育費が増加したということがわかります。

何故なら、子どもが少なければ、子ども一人に充てられる費用は総体的に多くなります。今、小学生の習いごと需要が伸びているのもこの流れの一環です。

子どもを一人育てる場合と、子ども二人を育てる場合では単純に倍計算になります。

今、日本は晩婚化も進んでいますし、女性が社会で大活躍するシーンが多くなっています。

子育てにはそれなり時間とコストがかかるのです。

そして現在、日本における合計特殊出生率(TFR)は、長きにわたり低下傾向です。

2024年には過去最低の1.15を記録しました。人口の維持のために必要な水準は2.07と言われていますので、その約半分ということは、時間が経てば経つほどに、人口はずっと減り続ける計算になります。

子どもを2人、3人と育てた世代であれば、そのコスト差の大きさはすぐにわかると思います。

ここで、再度、上にグラフをご覧ください。

この少子化の状況と2017年以降の学習塾指数の下落状態を見つつ、先々の予想をしてみてほしいのです。

誰にも止められない大車輪が、動いている感じがしませんか。

オーナー様が肌で感じる危機感

長年、学習塾を経営されてきたオーナー様であれば、日々のニュースを見ずとも、生徒数の減少が単なる数字の変動ではないことを、誰よりも深く理解されているはずです。

それは、まるで自身の体の一部が蝕まれていくかのような、皮膚感覚で感じる危機感かもしれません。

今、この現状を「見なかったことにする」その気持ちもわからないでもありません。しかし、人間は一年経過すれば、皆平等に一年年をとります。

今は昔と違って、芸能人の人たちのリアルな日常がネットを通して見られます。

こんな風に思ったことはありませんか?

「え?この女優・・・いつのまにこんな老けてしまったんだ」

「え?この俳優・・・こんな皺だらけに・・・」

SNSやネットニュースは恐ろしいもので、人々の老いすらも如実に示します。3年、5年、10年なんて、光陰です。

錆びついてしまう3年よりも、自分を取り戻すための前向きな3年をつくっていきましょう!

10年前と5年前、そして今とでは全然違う

塾を取り巻く環境は常に変化しています。少子化の波、教育制度の変革、多様化する学習ニーズ、そして近年ではオンライン教育の台頭など、外部要因は枚挙にいとまがありません。

かつては地域に根ざし、口コミと実績で生徒を集めていたかもしれません。広告と言えば、新聞折込広告やビラ配りでした。

しかし、今はどうでしょう。新しい競合が次々と現れ、SNSやWeb広告を駆使して生徒を獲得している時代です。そうした変化の波に、肌で、そして痛感する形で、貴塾もまた晒されているのではないでしょうか。

先に実施された参院選においても、SNSを駆使した戦略をとった候補者は予想以上に票を集めています。

学習塾のInstagramもそれなりに多く、写真かと思いきや、文字を画像化してUPしているなど、およそ本来のInstagramの使い方とは異なる方法で集客を成功させている事例もあります。

「今年の夏期講習の申し込みが例年より少ないな…」

「新規の問い合わせが減っている気がする…」

「昔はこんなに生徒募集に苦労しなかったのに…」

そうした漠然とした不安が、日々の業務の中で確信に変わっていく瞬間。

それは、まさにオーナー様だからこそ感じ取れる、事業の潮目の変化なのかもしれません。決して見過ごすことのできない、大切なサインです。

過去と今の比較:変わってしまった「当たり前」①

塾経営における「過去の当たり前」と「今の現実」を比較すると、その変化はより明確になります。

【かつての当たり前】

- 地域密着型モデルの強さ: 一度地域に根付けば、生徒は自然と集まり、卒業生が弟妹を紹介してくれるなど、安定した生徒確保が可能でした。

- 対面指導の絶対性: 学習塾といえば、教室での対面指導が主流であり、それが最も効果的な学習形態とされていました。

- 情報伝達の経路: 生徒募集は、新聞折込やチラシのポスティングや地域情報誌への掲載、学校前の声かけなどが主な手段でした。

- 競合の少なさ: 特定の地域における学習塾の数は限られており、競争は比較的緩やかでした。

- オーナーの存在感: オーナーのカリスマ性や指導力が直接生徒数に結びつき、それが強みとなっていました。

【今の現実】

- オンライン化の進展: 自宅で受講できるオンライン塾や映像授業が普及し、地域という概念を超えた競争が激化しています。

- 多様な学習選択肢: プログラミング教室、英会話教室、アート教室など、学習塾以外にも子どもの習い事の選択肢が爆発的に増えました。

- デジタルマーケティングの重要性: Webサイト、SNS、リスティング広告など、デジタルを活用した集客戦略が不可欠となっています。

- 少子化の影響: 全体的な子ども人口の減少が、直接的に生徒数の確保を困難にしています。

- 保護者の情報収集力向上: インターネットの普及により、保護者は複数の塾を比較検討し、より質の高い教育サービスを求めるようになりました。

これらの変化は、オーナー様が「昔はこうだったのに…」と感じる背景にある、大きな時代のうねりです。かつては当たり前だったことが、もはや通用しない時代になっているのかもしれません。

過去と今の比較:変わってしまった「当たり前」②

そして、これらの昔と今の現実比較にもう一つ! 重要なことを書かなくてはいけません。

【入試制度の変化と 入試方式の多様化】

「入試制度の変化?」

それって難しくなったのだから、かえって学習塾にとってはプラスじゃないの?

そう思われる方もいらっしゃることでしょう。

でも実際にそうでしょうか。

【実例(実話)】

①まずひとつ、これは全国的なことですが、倍率は下がっています。少子化ですから当然ですがこの微妙な倍率低下はかつてよりは、楽になっているはずです。

そして制度ですが、千葉県公立高校の事例を書かせていただきます。

かつて千葉県は「前期・後期」という入試制度でした。前期で全体定員の60%を決定させて、後期で40%を決定させる方式でした。

2回入試があると思っていただいていいです。

しかし、2回あるからチャンスは2回ととらえていた人は当時少なかったです。

何故なら、

例えば100名の定員の学校があったとします。そして受験者は120名と想定します。

一発入試の世界であれば、120÷100で、倍率は1.2倍です。そんなにびっくりするような倍率ではありません。

しかしながら、前期後期入試の場合は以下のようになります。

100名の定員に対して、最初は60名枠に絞ります。それに対して120名の受験者がいるわけですから、その時点で、120÷60で、倍率は2.0倍になるのです。

この前期後期入試時代から見れば、今の入試制度は、千葉県に関して言えば実質的な倍率が大幅にダウンしていますので、負担はかなり減少しました。

②つづいて入試方式の多様化です。

中学受験にしても、高校受験の特に私立高校にしても、大学受験にしてもそれはそれは入試方式が「これでもか!」ぐらいに、あの手この手で増殖しているかの如くです。

大学入試では、総合型選抜と推薦が隆盛を極め、一般入試よりも多くなっています。高校入試でも今度は私立高校が無償化されれば、私立高校の推薦入試を考える人が多くなるでしょう。

その分公立高校の倍率は間違い、またダウンするはずです。

ましてや、もし政府の草案の中にある公立高校入試が大学の共通テスト入試のように受けてから志願する方式が出てくれば、もっと入試が楽になります。

中学受験でも一志入試が多くなり、多様化の流れはやはり大学受験っぽくなっています。

これらの流れについて穿った見方をすれば、

多様化している流れの裏を返せば、「なんとかして学生を(生徒を)確保したい」という動きなのではないでしょうか。

だとしたら、

過去と今の比較:変わってしまった「当たり前」②で述べてている内容は、時代の趨勢で、まるで紙の帳簿はなるべく使わずにデジタル化されているように、

もはや大きなうねりですので、抗うことはできません。

そうすると・・・・

業績悪化はオーナー様の責任ではない

・・・と言えるのです。

生徒数の減少や業績の低迷を目の当たりにすると、「自分の経営手腕が悪いのか」「もっと頑張らなければいけないのか」と、ご自身を責めてしまうオーナー様は少なくありません。

しかし、それは決してオーナー様一人の責任ではありません。

前述の通り、塾業界は大きな変化の真っただ中にあります。時代の潮流は非常に速く、たとえオーナー様が懸命に努力されていても、そのスピードに追いつくのは至難の業です。

- 営業力の低下?: もしかしたら、昔のように飛び込み営業や訪問営業で生徒を獲得する体力や時間がないと感じているかもしれません。しかし、それは単に営業手法が変化しただけであり、オーナー様の能力が落ちたわけではありません。

- 体力の低下?: 日々の業務に加えて、生徒募集のための新規施策を考えるのは、確かに体力的にしんどいと感じるかもしれません。しかし、それは加齢による自然な変化であり、ご自身を責める必要はありません。むしろ、長年塾を経営されてきた経験と実績は、何物にも代えがたい財産です。

- 新しい時代の流れについていけない?: デジタルツールやSNSの活用、オンライン指導の導入など、新しい技術や手法への適応に戸惑いを感じるかもしれません。しかし、それは特定のスキルセットの問題であり、決してオーナー様の人格や経営者としての資質が劣っているわけではありません。

むしろ、長年培ってきた教育への情熱、生徒一人ひとりへの想い、地域への貢献といったオーナー様の「核」となる部分は、何一つ変わっていないはずです。

時代の変化に柔軟に対応しきれないことと、ご自身の価値や能力とは全く別の話です。どうか、ご自身を責めないでください。

廃業に「なる前」に、ぜひご相談ください

生徒数の減少は、多くの塾オーナー様が直面する共通の課題です。しかし、その課題に対して、一人で抱え込み、解決策を見出せずに「廃業」という最悪のシナリオを迎える必要はありません。

「もしかしたら、もう手遅れかもしれない…」

「こんな状態で、誰がウチの塾を買ってくれるのだろうか…」

そう思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

完全に廃業状態に「なる前」にご相談いただくことが、未来の可能性を広げる鍵となります。

塾の売却は「負け」ではない、未来を拓く戦略的選択

もし、オーナーが「塾を売却したら、それは負けになる」と一瞬でも思ったのでしたら、それは違いますと助言できます。

CROSS M&A(クロスマ)のK部長も塾経営をずっと行っています。しかし、譲渡経験もあるのです。その判断をする前も、その道中も、譲渡した後も確かに「あれは正しい判断だったのか」と考えることもありますが、

今でも帰宅時や、休みの日に かつては私がオーナーだった学習塾の明かりが煌々とついているのを見て、「あれはやはり正しい判断だった」と思えるのです。

なぜなら、会社もそう、企業もそう、運営体も全部そうですが、継続することに意義があります。それは地域貢献の使命があるからです。

たくさんの会社を考えてみてください。

会社の社長や役員、リーダーたちが変わりながら企業として生き続けている、この継続企業こそが企業価値だと思います。

運営する社長が変わる、役員が変わる、リーダーが変わるのはそれこそ日常茶飯事で、実は会社の活性化のためには必要なのです。

廃業の先に待つもの

もし、生徒数の減少がこのまま続き、経営が立ち行かなくなった場合、どのような未来が待っているでしょうか。

- 生徒への影響: 急な閉鎖は、生徒たちの学習計画を中断させ、進路に大きな影響を与えかねません。長年築き上げてきた信頼関係も、一瞬にして失われてしまいます。

- 講師・従業員への影響: 大切な従業員の雇用が失われ、彼らの生活にも支障をきたします。

- オーナー様ご自身の経済的・精神的負担: 廃業にかかる費用、負債、そして何よりも長年築き上げてきた事業を失う精神的なダメージは計り知れません。

- 地域への影響: 地域に根ざした学習の場が失われることは、地域社会にとっても大きな損失です。

廃業となった瞬間から、終わりに向けての歩みが始まってしまいます。

しかし、「売却」という選択肢を選ぶことで、これらのネガティブな要素を回避し、むしろプラスの未来を築くことができます。

「売却」がもたらすメリット

生徒数の減少に悩む塾が「売却」を選択することには、多くのメリットがあります。

- 事業の継続と生徒の保護: 塾を存続させることで、生徒たちは引き続き安心して学習を続けることができます。これまで培ってきた指導ノウハウやカリキュラムも、次世代へと引き継がれます。

- 従業員の雇用維持: 買い手企業が事業を引き継ぐことで、大切な従業員の雇用を守ることができます。彼らのキャリアと生活を守ることは、オーナー様にとっても大きな安心材料となるでしょう。

- オーナー様のリタイアメント資金確保: 事業売却によって得られた資金は、オーナー様のリタイアメント資金や、新たな人生を歩むためのスタートアップ資金として活用できます。

- 負債からの解放: もし事業に負債がある場合、売却によってその負債から解放される可能性があります。精神的な重圧からも解放され、新たな一歩を踏み出せるでしょう。

- 事業の再活性化: 新しいオーナーや企業は、新たな視点やノウハウ、資金力を持って事業を再構築することができます。デジタルマーケティングの強化、オンライン指導の導入、新規コースの開発など、現代のニーズに合わせた改革が進められる可能性が高まります。

- 築き上げてきたブランドと歴史の継承: 長年かけて築き上げてきた塾のブランド、地域での信頼、教育に対する理念は、売却によって消えることなく、新しい形で引き継がれていきます。これは、オーナー様が積み重ねてきた努力が報われる瞬間でもあります。

学習塾・習いごと教室専門のM&Aサービス「CROSS M&A(クロスマ)」がサポートします

生徒数の減少に直面し、塾の売却を検討されているオーナー様。どこに相談すれば良いのか、何から始めれば良いのか、不安に思われるかもしれません。

私たちCROSS M&A(クロスマ)は、学習塾・習いごと教室専門のM&Aサービスです。塾業界に特化しているからこそ、オーナー様が抱える特有の課題やニーズを深く理解し、最適な解決策をご提案できます。

- 業界特化の専門知識: 塾業界の市場動向、評価基準、法務・税務に関する専門知識を豊富に有しています。

- 非公開案件の取扱い: 独自のネットワークにより、一般には公開されていない買い手候補とのマッチングも可能です。

- きめ細やかなサポート: 秘密保持契約の締結から、企業価値評価、条件交渉、契約締結まで、M&Aの全プロセスにおいて、オーナー様に寄り添い、丁寧なサポートを提供します。

- オーナー様の想いを最優先: 塾の理念、生徒への想い、従業員への配慮など、オーナー様が大切にされてきたものを理解し、それを引き継いでくれる買い手とのマッチングを最優先に考えます。

迷ったら、まずはご相談ください

「まだ廃業するわけではないけれど、将来が不安だ…」

「そろそろ引退を考えているけれど、後継者がいない…」

「経営改善のために、第三者の視点からのアドバイスが欲しい…」

どんな些細なことでも構いません。早期にご相談いただくことで、選択肢はより広がり、より良い条件での売却が実現できる可能性が高まります。

ご自身の塾が持つ価値を再認識し、その価値を未来へと繋ぐための最善の道を探るために、ぜひ一度私たちクロスマにご相談ください。オーナー様がこれまで築き上げてきた努力と情熱を、私たちクロスマが次の世代へと大切に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。

CROSS M&A(クロスM&A)は学習塾・習いごと専門のM&Aサービスで、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾のM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日

学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて

#不動産契約

#事業譲渡

#保証金

#名義変更

#大家承諾

#契約書条項

#承諾料

#賃貸借契約

#賃貸借譲渡

2026年01月05日

フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由

#AI教材塾経営

#フランチャイズ売却

#個人塾デジタル化

#塾オーナー出口戦略

#塾居抜き売却

#塾経営M&A

#学習塾事業承継

#学習塾再編淘汰

#学習塾譲渡

#学習塾閉校コスト

2025年12月22日

学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説

#M&A

#デューデリジェンス

#ページビュー

#事業承継

#個別指導塾

#営業利益

#売却価格

#学習塾

#実名商談

#成約期間

#譲渡