現代の入試改革とこれからの小学生の学び

現在の大学入試は、多様な選抜方式へと大きく変化しています。これまでの一般選抜(旧センター試験や大学独自の個別試験)に加え、学校推薦型選抜や総合型選抜の重要性が増しているのが大きな特徴です。これらの入試方式は、ペーパーテストの点数だけでは測れない、多角的な能力を評価しようとするものです。

求められる学力と入試の変化

現在の大学入試はどうなっているか

現在の大学入試は、大きく分けて一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜の3つに分類されます。

※文部科学省の国公私立大学入試状況=参考資料としてご確認ください。

- 一般選抜: 多くの人がイメージする、学力試験を中心とした選抜方式です。大学入学共通テスト(旧センター試験)と、各大学が独自に行う個別試験の組み合わせで合否が決まります。

- 学校推薦型選抜: 高校での成績(評定平均値)や、部活動、生徒会活動、ボランティア活動などの実績、面接、小論文などを通して、高校での学びの成果を総合的に評価する方式です。高校からの推薦が必要となります。

- 総合型選抜: 旧AO入試と呼ばれるもので、志望理由書、小論文、面接、プレゼンテーションなどを通して、受験生の個性や潜在能力、学ぶ意欲を多角的に評価する方式です。学力試験だけでなく、主体性、多様性、協働性といった観点も重視されます。

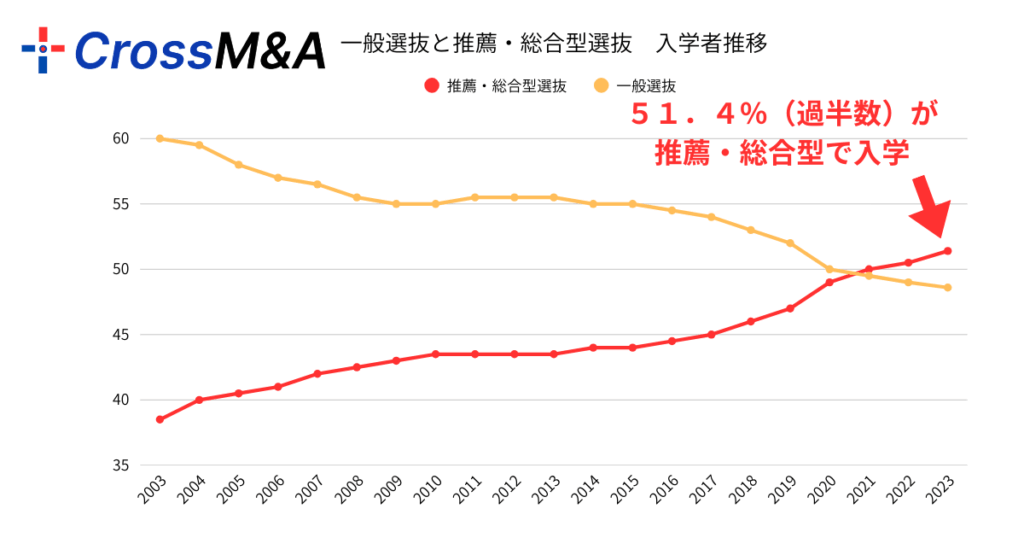

さて、これらの入試方式を「今の高校生はどのようにとらえているのか!?」については、以下のグラフをご覧いただければ一目瞭然です。

2003年から2023年(入学年度)の20年間の推移を見ても、もはや時代は変わった・・・と言うまでもなく、推薦と総合型がいつのまにかスタンダード路線になってきたのです。

これらの選抜方式が併存し、多くの大学で複数の方式が採用されています。

特に、学校推薦型選抜と総合型選抜の定員は年々増加傾向にあり、特定の分野に強い関心を持つ生徒や、様々な活動に積極的に取り組んできた生徒にとっては、重要な選択肢となっています。

今求められている力とは

以前の入試が「知識・技能」をどれだけ正確に記憶し、再現できるかという力を重視していたのに対し、現在の入試改革が目指すのは、「思考力・判断力・表現力」そして「主体性・多様性・協働性」といった、生きる力の評価です。

- 思考力・判断力・表現力: 複雑な社会課題を自分事として捉え、多様な情報を分析し、論理的に考え、自分の意見を明確に伝える力です。単なる暗記ではなく、なぜそうなるのか、どうすれば解決できるのかを深く考える力が求められます。

- 主体性・多様性・協働性: 自ら課題を見つけ、積極的に学びに向かう姿勢(主体性)。異なる意見や価値観を持つ人々と協力しながら、一つの目標に向かって取り組む力(協働性)。そして、多様な他者と円滑にコミュニケーションを取る力(多様性)も重要視されています。

これらの力は、大学での学びだけでなく、社会に出てからも不可欠なものです。入試というものの位置づけが以前とは異なってきていることを感じます。

大学に入るための関門ではなく、社会で活躍するための基礎力を測る場へと変わりつつある!ということでしょう。

学校推薦型選抜・総合型選抜とは

学校推薦型選抜は、高校での活動を評価する入試方式です。評定平均値だけでなく、部活動での実績、資格、ボランティア活動など、高校生活全般の充実度が評価されます。これは、高校での学びが受験に直結することを意味します。

総合型選抜は、受験生の個性や潜在能力に焦点を当てた入試方式です。志望理由書では、なぜその大学で、その学問を学びたいのかを深く掘り下げて書くことが求められます。また、面接やプレゼンテーションを通して、自分の考えを論理的に、そして熱意を持って伝える力も試されます。

これら二つの方式は、学力試験だけでは測れない、受験生一人ひとりの「人物像」を評価しようとするものです。

大学入試の変化によって小・中・高の過ごし方はどう変わる?

入試の変化は、小学生から高校生までの過ごし方・育成方針全体に影響を与えます。

↑

これがとても重要!

これまでは、高校に入ってから受験勉強を始めれば良いという考え方が主流でしたが、今後は小学生のうちから「考える力」や「主体的に行動する力」を育むことが重要になってきます。

中学・高校では、定期テストの点数だけでなく、授業への積極的な参加態度や、探究活動、課外活動への取り組みが重要になります。単に授業を聞いているだけでなく、

「なぜそうなるのだろう?」

「もっと違う方法はないか?」

と常に疑問を持ち、自分から学びを深めていく姿勢が求められます。

実際の入試問題の現在

公立高校入試の現在

公立高校の入試問題も、大学入試と同様に、知識の暗記だけでなく、思考力・判断力・表現力を問う問題が増えています。

例えば、複数の資料(グラフ、文章、図など)を読み解いて、そこから言えることを論述する問題や、社会的な出来事について、自分の意見を論理的に説明させる問題などが出題されます。

これらの問題は、単に教科書の内容を覚えているだけでは解けません。普段からニュースに関心を持ち、様々な物事について深く考える習慣がなければ対応が難しいでしょう。

大学入学共通テスト(旧センター試験)の現在

大学入学共通テストは、従来のセンター試験から大きく様変わりしました。知識の暗記を問う問題から、こちらも思考力・判断力・表現力を問う問題へとシフトしています。

- 複数の資料: グラフ、表、会話文、実用文など、多様な形式の資料を読み解く問題が増えました。これは、複数の情報を比較・分析し、そこから結論を導き出す力を試すものです。

- 思考プロセスを問う問題: 単に正解を導き出すだけでなく、その思考プロセスを説明させるような問題も出題されます。

これらの変化は、受験生が「なぜその答えになるのか」を論理的に説明する力を身につけているかを測るためのものです。

大学入学共通テスト「国語」に新設される「実用文」

2025年度の大学入学共通テスト「国語」では、「実用文」という新たな分野が加わります。これは、公的な文書、契約書、ウェブサイト、チラシ、案内文など、日常生活で目にする文章を読み解き、そこから必要な情報を正確に把握する力を問うものです。

これは、読解力を測るだけでなく、情報整理能力や論理的思考力を試すものです。現代社会は情報過多であり、その中から必要な情報を見つけ出し、正確に理解する力は、あらゆる分野で不可欠なスキルです。

問題そのものをご覧いただければ、これも一目瞭然!です。

「あれ?これって国語の問題!?」と、思わず問題の表紙を見てしまうことでしょう。まるで理科の問題に感じるかもしれません。

小学生のうちに何をしておくべきか

現在の入試改革は、小学生のうちからの「学びの姿勢」が重要であることを示しています。では、具体的に何をすれば良いのでしょうか。

小学生のうちに必要なこと

小学生のうちに身につけておくべきは、「思考の体力」です。これは、すぐに答えを求めず、じっくりと考える力、そして、自分の考えを言葉にする力です。

- 読書習慣: 本を読むことは、語彙力や読解力を高めるだけでなく、他者の考え方や多様な価値観に触れる良い機会です。物語やノンフィクション、図鑑など、様々なジャンルの本に触れることで、好奇心や探求心を育てることができます。

- 「なぜ?」を大切にする: 日常生活の中で「なぜ空は青いんだろう?」「なぜこの電車はこんなに速いんだろう?」といった疑問を持つことは、探究心の第一歩です。わからないことがあっても、すぐに答えを教えるのではなく、「一緒に調べてみようか」と促し、調べる過程を大切にしましょう。

- 体験学習: 自然観察、実験、博物館見学など、実体験を通して学ぶことは、五感を刺激し、思考力を養います。机上の勉強だけでなく、実際に触れたり、見たり、聞いたりすることで、知識がより深く定着します。

これらの活動は、将来の受験に直接役立つだけでなく、子どもたちが社会で生き抜くための基礎力を育むものです。

コーナー-1024x154.png)

【実例(実話)】

今回も、実例で示してまいります。

『小学生のうちに必要なこと』の筆頭に、「読書」を挙げました。

最近の小学校では、夏休みの課題として読書感想文は選択制であったり、やらなくてもいい的解釈が取れるような曖昧な出し方です。

「去年までは読書感想文は必須だったみたいなんですが、今年から選択制になって・・選択制だったら絶対やらないですよね?」

こんな風に保護者様から言われたのがつい最近です。

課題図書という言葉が使われなくなるのでしょうか。

夏の40日間、子どものころを思い出すとやっぱり一番最後になったのが読書感想文だった記憶があります。子どもながら、これは難しい宿題だと思っていましたし、実際何を書いたらいいのかわかりませんでした。仕方なく「あらすじ」を書いたりするのですが、それでは感想文ではないということをだんだんと理解するようになりました。

つまり自分の考えを述べていくというポイントどころがわかったのは、いつでしたか・・・小学校の高学年だったのかもしれません。

偏差値35から東大へ!僕を救った「読む技術」

学力の土台は「国語力」だった 現役東大生100名調査で判明、“読書”と“対話”がカギに

↑ こちら2つのリンク記事は、なるほど!と思える内容です。

読書は小学生、またはもっと小さいうちから読み聞かせなども含めてやったほうがいいですね。

すでに、中学生、高校生になってしまっているのであれば手遅れ?とか全くありません。読むことの面白さ、物語や小説を読んで頭の中で様々な登場人物や建物、情景が想像されることの楽しさ、これらの気づくのは人それぞれです。

しかし、一度「読書中毒」になると、今度は大きなスキルを手に入れることが出来ます。

それが「書く力」です。

読書をたくさんするだけで、確実に書く力が増していく、それは何故かと言うと言い回しであるとか、語彙力が自然に身についてくるからです。

よく

「国語は正直、ノー勉なんです・・・」という生徒がいます。

さすがに古典はノー勉はきついと思いますが、現代文はノー勉でもいけます。読書中毒になった人、活字中毒になった人は、読む力が飛躍的に増していくので読解スピードもはやくなりますし、必然要旨をまとめる力が身についてきます。

従って、ノー勉という生徒がいることも納得です。

ご家庭でできる簡単な「思考力養成法」

特別な教材や塾に通わなくても、ご家庭で簡単に思考力を育むことができます。

- 対話: 日常の会話の中で、「なぜ?」や「どう思う?」といった問いかけを意識的に使ってみましょう。例えば、「今日のご飯、どうしてこんなに美味しいんだろう?」「このニュース、どう思う?」といった問いかけから、子どもの考えを引き出すことができます。

- 説明: 子どもに、自分の考えや、やったことを言葉で説明させる機会を増やしましょう。例えば、「今日の学校で一番楽しかったことを説明して」や、「このおもちゃ、どうやって作ったの?」といった質問は、言語化能力を鍛えます。

- 情報整理: 一緒に新聞やニュースを見て、その内容を要約したり、感想を話し合ったりするのも効果的です。どの情報が重要で、どの情報が補足なのかを一緒に考えることで、情報整理能力が養われます。

これらの方法は、子どもの好奇心や探究心を刺激し、「考えることの楽しさ」を教えることができます。

まとめ

現代の入試改革は、知識の詰め込みから、自ら考え、行動する力を評価する方向へとシフトしています。これは、子どもたちが変化の激しい社会を生き抜くために必要な力を育むための重要な取り組みです。

小学生のうちから、「なぜ?」を大切にし、体験を通して学び、自分の考えを言葉にする習慣を身につけることが、将来の入試を突破するだけでなく、豊かな人生を歩むための土台となります。ご家庭での日々の対話や、様々な体験が、子どもの可能性を大きく広げることでしょう。

大学入試の変化と求められる学力、そしてこれからの小学生の学習法を解説する記事。思考力や表現力を養う家庭での簡単な方法、共通テストや高校入試の出題傾向の変化にも触れ、子どもの未来に役立つ学び方を提案します。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月14日

学習塾開校2年目からは、春期講習もしっかりと推奨できるようにしよう!(春前の面談はもっとも重要で割愛してはいけない!)

#保護者面談

#個別指導提案

#入試情報提供

#受験生意識付け

#塾テキスト推奨

#学習塾経営

#新年度カリキュラム

#春休み学習計画

#春期講習

#継続率向上

2025年11月19日

学習塾運営の大鉄則:講師採用は「理系」を最優先に!女性理系講師という「至宝」を確保せよ

#アルバイト募集

#リケジョ

#女性理系講師

#学習塾

#学習塾経営

#差別化

#理系講師

#講師採用

#集客

#高校生指導

2025年10月30日

開校2年目以降の飛躍へ:時短と効率化・合理化による「時間的疲労」の解消戦略

#Googleツール活用

#コスト削減

#デジタル化

#ペーパーレス化

#効率化

#合理化

#塾経営

#塾運営

#時短

#時間的疲労

#無料ツール

#生産管理

#解消

#開校2年目