M&Aにおける不動産の基礎知識:トラブルを回避し、円滑な取引を実現するために

M&Aにおける不動産の重要性と、基礎知識の解説

M&A(Mergers & Acquisitions:企業の合併・買収)において、不動産は非常に重要な要素です。対象会社が不動産を所有している場合、その種類、状態、そして評価額がM&Aの成否に大きく影響します。特に中小企業のM&Aでは、社長が所有する土地や建物を会社が借りて事業を行っているケースが多く、不動産の確認を怠ると、予期せぬリスクやコストが発生し、最悪の場合は取引が破談する可能性もあります。

本稿では、M&A担当者や経営者が知っておくべき、不動産の基礎知識から評価方法、注意すべきリスク、そして売買に関する税金までを網羅的に解説します。これらの知識を身につけることで、不動産に起因するトラブルを回避し、M&Aを円滑に進めるための基盤を築くことができます。

M&Aにおける不動産取引の基礎知識

M&Aで不動産を扱う際、まず理解しておくべきは、その不動産が法的に適正であるか、そしてどのような権利関係が存在するかという点です。

1. 違法建築と既存不適格建築

不動産が建築基準法に適合しているかどうかは、M&A取引において特に重要なチェックポイントです。

- 違法建築:建築基準法や関連法令に違反して建てられた建物。

- リスク:行政から取り壊し命令を受ける可能性がある。銀行融資の担保として認められない。上場企業は原則として保有できない。

- 確認方法:オーナーから建築確認通知書や検査済証のコピーを入手する。これらを紛失している場合は、役所で書類の写しを取得できます。

- 既存不適格建築:建築時には合法だったものの、その後の法改正によって現在の基準を満たさなくなった建物。

- リスク:基本的に利用や融資は可能ですが、耐震基準を満たしていない場合など、改修コストが発生することがあります。特に、1981年以前に建てられた建物は、現在の新耐震基準を満たしていない可能性があるため注意が必要です。

| 項目 | 違法建築 | 既存不適格建築 |

| 定義 | 建築基準法に違反している建物 | 建築時には合法だったが、その後の法改正で現在の基準を満たさなくなった建物 |

| 主なリスク | 取り壊し命令 融資が受けられない価格が著しく下がる | 大規模改修コストの発生 耐震基準未達のリスク |

| 確認方法 | 建築確認通知書、検査済証の確認 | 建築された時期の確認(特に1981年以前かどうか) |

2. 用途地域、建蔽率(けんぺいりつ)、容積率

これらは、土地に建てられる建物の種類、大きさ、高さなどを規定する都市計画法に基づく専門用語です。

- 用途地域:その土地に建てられる建物の種類(住居、商業施設、工業施設など)を定めた地域区分。

- 建蔽率(けんぺいりつ):土地の面積に対して、建築面積がどれだけの割合を占められるかを定めたもの。例えば、土地面積100平方メートルで建ぺい率60%の場合、建築面積は最大60平方メートルです。

に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のこと。-1024x538.png)

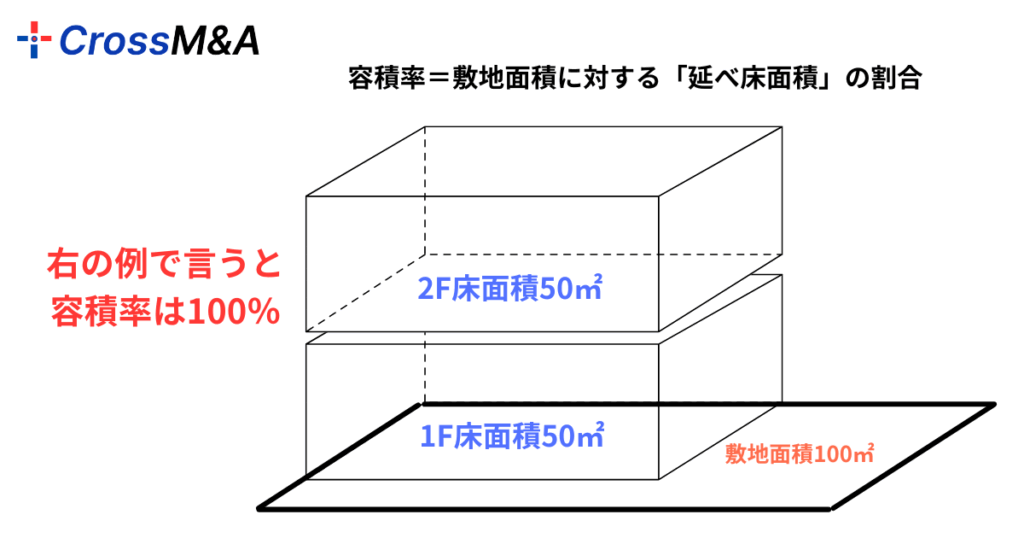

- 容積率:土地の面積に対して、建築物の延床面積がどれだけの割合を占められるかを定めたもの。例えば、土地面積100平方メートルで容積率200%の場合、延床面積は最大200平方メートルの建物が建てられます。

用途地域によって「建蔽率」「容積率」は決まっている

用途地域によって建ぺい率と容積率は決まっています。

用途地域とは、都市計画法に基づいて、土地を13種類の地域に分け、それぞれの地域で建物の建て方や用途を制限するものです。建ぺい率と容積率は、その制限の一つとして定められています。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。例えば、建ぺい率が60%の地域では、敷地面積の60%までしか建物を建てることができません。

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。例えば、容積率が200%の地域では、敷地面積の2倍までしか建物を建てることができません。

用途地域は、住居系、商業系、工業系に大きく分けられ、それぞれに建ぺい率と容積率の上限が定められています。例えば、住居系の地域では、静かな環境を保つために建ぺい率と容積率が低めに設定されていることが多いです。一方、商業系の地域では、建ぺい率と容積率が高めに設定されていることが多いです。

| 用途地域 | 内容 | 建ぺい率 | 容積率 |

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅(高さ10~12メートル程度)のための地域。一戸建て、賃貸住宅、マンション、小中学校などの建設が可能。 | 30%、40%、50%、60% | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |

| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域。第一種低層住居専用地域に加え、小規模な店舗も建設可能。 | 30%、40%、50%、60% | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。中高層住宅、小規模店舗、幼稚園や大学などの教育施設、病院などの建設が可能。 | 30%、40%、50%、60% | 100%、150%、200%、300% |

| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。第一種中高層住居専用地域に加えて、大規模店舗や事務所などの建設が可能。 | 30%、40%、50%、60% | 100%、150%、200%、300% |

| 第一種住居地域 | 住宅がメインの地域だが、住居専用ではない地域。住宅のほか、小規模店舗や事務所、公共施設、学校、病院などの建設が可能。カラオケボックスやパチンコ店などは不可。 | 60% | 200%、300%、400% |

| 第二種住居地域 | 住宅がメインの地域だが、住居専用ではない地域。第一種住居地域に加え、カラオケボックスやパチンコ店も建設可能。 | 60% | 200%、300%、400% |

これらの情報は、ホームページなどで簡単に調べることができ、将来的な建て替えや事業拡大の可否を判断する上で不可欠です。

3. 境界と土壌汚染

- 境界:隣地との境界線が明確になっていない場合、後々トラブルに発展する可能性があります。隣地の所有者との間に長年の不和がある場合、境界確定に多大な時間と費用がかかることもあります。

- 回避策:オーナーに境界トラブルの有無を事前に確認しておくことが重要です。

- 土壌汚染:メッキ工場や自動車整備工場など、薬品を使用する事業を行っていた土地は、土壌汚染のリスクがあります。

- リスク:建て替えの際に、行政の許可が下りない可能性があります。汚染除去に多額の費用がかかるため、土地の価格が大幅に下がります。

- 確認策:土壌汚染が疑われる土地が含まれる場合は、M&A契約締結前に専門業者による調査を検討しましょう。

4. 借地権と登記(※重要)

- 借地権・定期借地権:土地を借りて建物を建てているケースです。特にM&A案件では、オーナーの土地に会社が建物を建てている場合など、土地と建物の所有者が異なるケースが多く見られます。

- 注意点:土地の権利関係を正確に把握し、賃料が市場相場から著しく乖離していないかを確認する必要があります。

- 登記簿謄本:不動産の面積、構造、所有者、そして担保権(抵当権など)の有無を記載した公的な書類です。

- 確認の重要性:M&Aを検討する際は、必ず対象不動産の登記簿謄本を確認し、担保設定の有無や差し押さえがないかなどをチェックする必要があります。登記されていない建物(未登記建物)が後から発覚するケースもあるため、早期に確認し、登記手続きの必要性を売主と協議することが大切です。

不動産の評価方法

M&Aにおいて、不動産評価は買収価格を決定する上で重要なプロセスです。評価には、大きく分けて「公的な評価」と「実勢価格評価」の2種類があります。

1. 公的な不動産評価指標

国や地方自治体が定めた評価額で、相場観を把握する際に役立ちます。

| 評価指標 | 評価主体 | 目的 | 価格水準 |

| 路線価 | 国税庁 | 相続税・贈与税の計算 | 公示地価の約80% |

| 公示地価 | 国土交通省 | 公共事業用地の取得価格の基準 | – |

| 基準地価 | 都道府県 | 公示地価を補完する目的 | 公示地価とほぼ同水準 |

| 固定資産税評価額 | 市町村 | 固定資産税・都市計画税の計算 | 時価の60〜70%程度 |

これらの情報は、インターネットや各自治体の窓口で確認できます。

2. 不動産業者による実勢価格評価

実際の取引価格を算出するために、不動産業者が行う評価です。主に3つの方法があります。

- 原価法(費用面からの算出):土地は公示地価などを参考にし、建物は再建築費から経年劣化分を差し引いて価格を算出する方法。取引事例が少ないビルや工場などに用いられます。

- 取引事例比較法(市場性からの算出):過去の類似取引事例を参考にして価格を算出する方法。マンションや戸建てなど、取引件数が多い不動産に適用されます。

- 収益還元法(収益性からの算出):その不動産が生み出す将来の収益を基に価格を算出する方法。オフィスビルや投資用マンションなど、収益性が重視される不動産に用いられます。

不動産価格=還元利回り年間総収益−年間総費用

収益還元法における留意点:

- 収益:賃料は常に満室とは限らず、将来的に空室が発生する可能性や、経年劣化による賃料下落を考慮する必要があります。

- 費用:維持管理費や大規模修繕費など、将来的に発生する費用を事前に見積もっておくことが重要です。エレベーターやタワーパーキングなど、設備によって管理コストは大きく変動します。

M&Aにおける不動産売買の実務と税金

不動産が関わるM&Aでは、株式譲渡か事業譲渡かによって、必要な手続きや発生する税金が異なります。

1. M&Aにおける不動産売買の実務

- 株式譲渡の場合:会社の株式を譲渡するため、不動産の所有者名義は変わりません。そのため、不動産の登記名義変更は不要です。ただし、宅建業法に抵触しないかどうかの確認が必要です。不動産事業性が乏しいM&Aでは、事業譲渡とみなされ、宅建業法の規制を受ける可能性があるため、専門家への相談を推奨します。

- 事業譲渡の場合:会社から買い手へ、個別の不動産を譲渡します。この場合、不動産の登記名義変更手続きが必要になります。売買契約書に貼る印紙、登録免許税、不動産取得税などの費用が発生します。

2. 不動産にかかる主な税金

M&Aで不動産を売買する際には、様々な税金が発生します。

| 税金の名称 | 株式譲渡 | 事業譲渡 | 備考 |

| 固定資産税・都市計画税 | 発生 | 発生 | 毎年1月1日時点の所有者に課税されます。M&Aのタイミングで、売主・買主間で精算するのが一般的です。 |

| 法人税 | 発生しない | 発生 | 売却益が出た場合、法人税が課税されます。譲渡益は「売却価格 – 簿価」で算出されます。 |

| 印紙税 | 発生しない | 発生 | 売買契約書に貼る印紙代です。不動産の売買価格によって金額が変わります。 |

| 登録免許税 | 発生しない | 発生 | 不動産の所有権移転登記などにかかる税金です。 |

| 不動産取得税 | 発生しない | 発生 | 不動産を取得した際に一度だけかかる都道府県税です。取得後4〜6ヶ月後に納税通知が届きます。 |

まとめ

M&Aにおいて、不動産は単なる資産ではなく、多くのリスクと潜在的なコストを内包する重要な要素です。違法建築や土壌汚染などのリスクを事前に把握し、不動産の適正な評価を行うことで、M&Aの成功確率を格段に高めることができます。

- 取引前:建築確認通知書や登記簿謄本を確認し、不動産の適法性や権利関係をチェックする。

- 価格評価:公的な評価と、収益還元法などの実勢価格評価を組み合わせて、適正な買収価格を検討する。

- 実務:M&Aのスキーム(株式譲渡か事業譲渡か)に応じて、必要な手続きや税金を事前に確認する。

これらの基礎知識を抑えることで、不動産に起因するM&Aのトラブルを未然に防ぎ、円滑な取引を実現することができます。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月12日

学習塾新時代の幕開け:2026年、事業承継が加速させる教育のパラダイムシフト

#2026年

#事業承継

#個別最適化

#入試対策

#公教育補完

#地域コミュニティ

#学習塾

#教育改革

#新時代開幕

#次世代経営

2025年12月26日

AI導入塾買収によるスタートダッシュ!~学習塾はAI指導がデフォルトになる~

#AI指導

#EdTech

#M&A

#アダプティブラーニング

#コスト削減

#個別最適化

#塾経営

#学習塾

#教育ビジネス

#買収

2025年12月23日

買収検討の方へ:事業やるんだったら、半年、一年は冷や飯食う覚悟でやらんと・・・の大間違い

#M&A

#事業承継

#収益開園

#塾経営

#学習塾買収

#投資回収

#教室運営

#早期収益化

#生徒集客

#経営戦略