同族承継を望む経営者と、結果第三者承継になるリアルな実情について

事業承継に悩む経営者へ:同族承継・社員承継・第三者承継のリアル

事業承継は、経営者にとって人生最大の決断の一つです。

しかし、その方法は多岐にわたり、どの選択肢を選ぶべきか、多くの経営者が頭を悩ませています。

かつては同族承継が当たり前でしたが、現代ではM&A(第三者承継)が主流となり、社員承継という選択肢も増えてきました。

↑

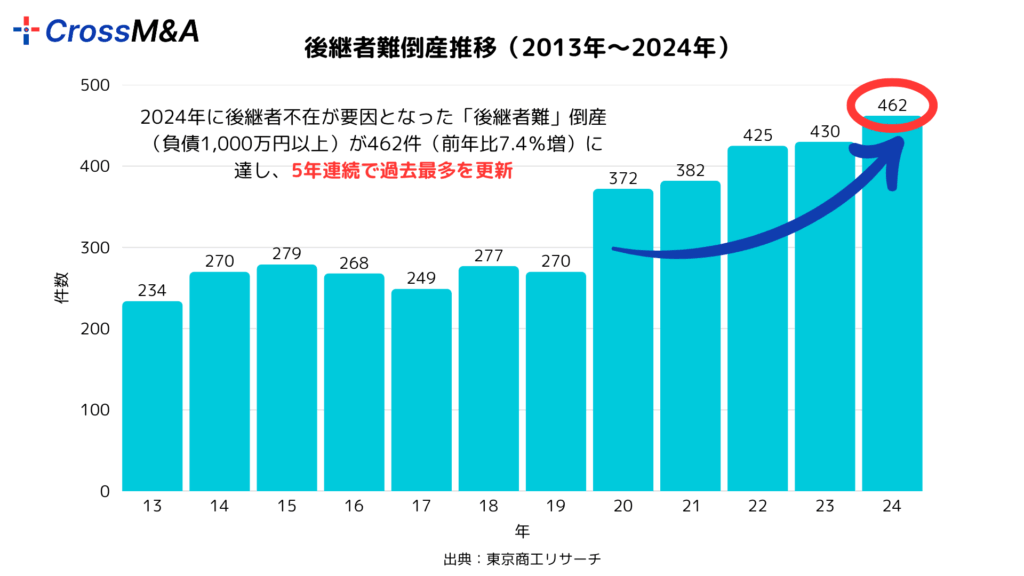

こちらのグラフは東京商工リサーチ出典の後継者難倒産推移のグラフです。実際のところ、5年連続で過去最多を更新している状況です。

この倒産件数とは裏腹に、実際に事業承継先が見つかり事業が継続的に運営されるケースも増加しています。都道府県によって差異はありますが、全国の後継者不在率は、2020年当初65%ぐらいでしたが、2025年現時点では約10%ぐらいダウンし、55%ぐらいになっています。

そのかわりこれは、同族承継や社員承継よりも「第三者承継」が増加していることが背景にあります。

今回は、事業承継の方法として、同族承継、社員承継、第三者承継という3つの方法の中で、特に同族承継に照準をあてて解説していきます。

同族承継の実態:なぜ子供と話せないのか?

事業承継の統計はここ数十年で劇的に変化しました。40年前には93%が同族承継でしたが、現在ではM&Aが2/3を占め、同族承継は1/3にまで減少しています。この数字は、多くの経営者が同族承継の難しさに直面している現実を物語っています。

同族承継を検討している経営者の多くは、「子供に家業を継いでほしい」と漠然と考えています。

しかし、同族承継を希望する経営者の7割近くが、子供と具体的な話し合いができていないことが明らかになりました。なぜ、親子という近い関係でありながら、事業承継という重要なテーマについて話すことができないのでしょうか。

背景に以下のような要因があります。

◆「親子だから言わなくてもわかるだろう」という期待とすれ違い

多くの経営者は、子供がいつか家業を継いでくれると無意識に期待しています。しかし、その期待を言葉にして伝えないため、子供には親の考えが伝わりません。

また、お盆や正月に帰省した際に「継いでみないか?」と軽く尋ねる程度で、子供の曖昧な返事を「継ぐ気がない」と勝手に解釈してしまうケースが後を絶ちません。「一度は話した」という経営者の多くは、この程度のやり取りで終わってしまっているのが実態のようです。

◆子供が事業内容を全く知らない

経営者の子供であっても、家業の具体的な内容、例えば売上や利益、従業員の数、事業の強みや課題といったことを知らないケースがほとんどです。

事業の全体像が見えない状態で、「継いでほしい」と言われても、子供は具体的な判断ができません。返事にも窮するため、結果として話し合いが進まなくなってしまいます。

◆親の「子供に苦労させたくない」という思い

多くの経営者は、事業を立ち上げ、多くの苦労を経験してきました。そのため、自分の子供に同じ苦労をさせたくないという思いから、事業承継の話をためらってしまいます。この思いが、子供との対話を妨げる大きな要因となっているのです。

長同族承継を考えている経営者様は、まずは「家族ミーティング」を開き、可能であれば専門家を交えて事業の現状をオープンに話し合うことを強く推奨いたします。

そうすることで、子供も事業への理解を深め、自分自身の意思として「継ぐ」「継がない」という決断をすることができるようになります。

「親の気持ち、子知らず」・・・これは多くのご家庭であり得ることです。実直、真面目、堅実に経営してきた社長ですから、少々のことでは泣き言も言わず、来る日も来る日も頑張ってこられました。

もしかすると、家庭も顧みずに仕事一環で遮二無二努力されてきた方も多いでしょう。

ですから、なかなか子どもと真っすぐに向き合う時間が持てないのかもしれません。

子供が事業を継ぐことの「覚悟」とは何か?

同族承継を成功させるためには、親の熱意だけでなく、子供自身の「覚悟」が不可欠です。しかし、その覚悟は単に「家業を継ぎます」という決意表明だけでは不十分です。子供が事業を継ぐ上で最も重要な要素として、一つは不退転の覚悟、そして「成長を持続させる努力」が必須です。そしてさらに、もっと重要なことがあります。

それは、「その事業に成長性があるのか?」ということです。

「創業者が20年かけて築いた事業を、子供がさらに20年、30年と継続していくことは容易ではありません。40年間成長し続ける事業は、世の中にほとんどないでしょう。」

経営者自身が事業を創業し、リーマンショックや東日本大震災、コロナ禍といった数々の危機を乗り越えてきたとしても、その経験や手腕がそのまま後継者に引き継がれるわけではありません。

時代の変化に対応できず、成長が見込めない事業を子供に継がせることは、ただ苦労をさせるだけになってしまいます。

事業に成長性がないと判断した場合は、別の道を検討すべきなのかもしれません。

例えば、今の事業を第三者に譲渡し、得た資金を元に子供が新しい事業を立ち上げるという選択肢も有効です。

これは、事業の「継続」という観点から見れば、非常に合理的な判断と言えるでしょう。

事業承継に成功した子供たちには、いくつかの共通点があります。

それは、

「事業の中身を理解し、自らやりたいという強い意欲を持っていたこと」です。

全くの異業種から家業に戻り、初めて見た財務諸表から事業の面白さに気づき、事業を継ぐ決意をしたケースや、父親からの提案をきっかけに、自ら事業の将来性を分析し、経営者としての道を選んだケースなど、子供自身が主体的に事業に関わることが、成功の鍵を握っているのです。

同族承継が難しいと感じたときの選択肢

家族会議の結果、子供が「継がない」という結論に至った場合、それは決して失敗ではありません。

同族承継を考えていた経営者のうち、最終的に7〜8割がM&Aなどの第三者承継に移行している事実があります。

これは、同族承継という選択肢を真剣に検討したからこそ、第三者承継という新たな道が開けたことを意味しています。

1. M&A(第三者承継)

M&Aは、資本力や経営力を持つ第三者に事業を託すことで、事業のさらなる成長や従業員の雇用維持、取引先との関係継続といったメリットが期待できる非常に有効な解決方法です。

M&A専門家として「事業がうまくいく可能性はものすごく大きい」と声を大にして言いたいです。

2. 社員承継

また、本当にやる気のある社員がいるのであれば、社員承継も有力な選択肢となります。

日頃から事業を支え、事業内容を深く理解している社員に承継することで、円滑な事業の継続が期待できます。

しかし、社員承継においても、後継者となる社員の意欲や能力、そして承継に必要な資金の確保など、事前に解決すべき課題は多く存在します。そのため、専門家を交えて、経営者と社員がしっかりと話し合い、お互いの覚悟を確認することが不可欠です。

社員承継における失敗事例は正直なところ少なくありません。その原因の一番は、同一社内における他の社員からの反発そして離職によるところが大きいです。これは、後継者選びの失敗と言えるかもしれません。

また、資金繰りの問題など、社員時代ではそこまで気に留める必要がなかった財務上の管理というものが、やはりサポートなしではなかなか難しいのではないでしょうか。

事業承継に「答え」はない

事業承継に画一的な答えはありません。

同族承継を希望されるのであれば、まず第一に、子供ときちんと向き合い、時間をかけて一緒に事業の将来を考える必要があります。同族承継が難しいと判断した場合は、第三者承継という道を探すことが、事業を永続させるための賢明な選択となるでしょう。

「事業は継続しなければいけない。経営者が変わろうとも、従業員や取引先、お客さんがいる限り、永続させなければいけない。」

この言葉は、事業承継の本質を突いています。

経営者自身が、誰に、どのような形で事業を託すことが、事業の永続につながるのかを真剣に考え、最適な選択肢を見つけ出すことが、何よりも重要です。専門家の助言を求めながら、時には冷静な視点で事業を見つめ直すことが、未来へと続く道を切り拓く第一歩となるでしょう。

学習塾・習いごと専門M&AサービスCROSS M&A(通称:クロスマ)は、業界ナンバー1の成約数を誇るBATONZの専門アドバイザーです。BATONZの私の詳細プロフィールはこちらからご確認ください。

また、弊社は、中小企業庁のM&A支援機関です。

学習塾・習いごとのM&Aについて、さらに詳しい情報や具体的な案件にご興味はありますか?どのような点でお力になれるか、お気軽にご相談ください。

↑ 中小企業庁ウェブサイト」へのリンク

関連記事

2026年01月20日

学習塾の事業譲渡と不動産賃貸借契約の扱いについて

#不動産契約

#事業譲渡

#保証金

#名義変更

#大家承諾

#契約書条項

#承諾料

#賃貸借契約

#賃貸借譲渡

2026年01月05日

フランチャイズ学習塾の譲渡は「困難」ではなく「好機」である理由

#AI教材塾経営

#フランチャイズ売却

#個人塾デジタル化

#塾オーナー出口戦略

#塾居抜き売却

#塾経営M&A

#学習塾事業承継

#学習塾再編淘汰

#学習塾譲渡

#学習塾閉校コスト

2025年12月22日

学習塾の事業譲渡を成功させるための戦略ガイド:成約までの期間、PV数、商談数のリアルな数字を徹底解説

#M&A

#デューデリジェンス

#ページビュー

#事業承継

#個別指導塾

#営業利益

#売却価格

#学習塾

#実名商談

#成約期間

#譲渡